Universidad de Sheffield

School of Architecture and Landscape

Resumen

Este artículo analiza la inversión del mapa del continente sudamericano presentada en el poema y libro Amereida entendiéndola como parte esencial de la búsqueda del colectivo que lo escribe: “hallar” el destino del continente americano. Amereida fue escrito e ilustrado colectivamente en 1965 por un grupo de poetas, escultores, arquitectos y filósofos para registrar su travesía (viaje y acto poético) a través de la Patagonia y la Pampa. Al invertir el mapa, Amereida coloca al Sur, como punto geográfico y como meta, al centro de la empresa poético-intelectual que tiene entre manos, subvirtiendo jerarquías y reescribiendo otros cruces anteriores del espacio pampeano. A través de esta representación espacial del poema, entonces, y no sin limitaciones, Amereida busca no sólo “hallar” sino también construir, cuestionar, interrogar esa identidad americana despegando la mirada de Europa.

Palabras clave

Amereida, América, Conquista, Decolonialidad, Mapa, Travesía

Recibido

16 de octubre de 2024

Aceptado

26 de enero de 2025

El mapa invertido[1]

En 1965 un grupo de poetas, arquitectos y escultores, argentinos y chilenos[2], recorrió la Patagonia y la Pampa para, en sus palabras, “hallar” el destino del continente americano y con ella la identidad (el “ser”) de sus habitantes:

Un día, como seguramente otros, la pregunta por nuestro ser americano amanece y ancla en uno. Tal pregunta inquiere por lo que se suele llamar “destino”, que no es de suyo una fatalidad sino que es el lote de ventura y desventura, ritmo, que nos toca, que nos atañe, que nos tañe, y con el cual resonamos, y con el cual personamos, es decir, nos volvemos personas (Correa, 2017, 29m20s).[3]

El grupo partió de Ushuaia y continuó hacia el norte escribiendo y recitando poesías, debatiendo, dibujando croquis y mapas, y construyendo instalaciones en el camino. Este viaje fue fundacional para la creación de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, en Chile, y su Ciudad Abierta, que se haría famosa en todo el mundo. Sin embargo, lo que nos interesa hoy es que más inmediatamente el viaje produjo un poema colectivo de la extensión de un libro, Amereida (Iommi et al., 1967)[4], rico en referencias literarias, en citas históricas veladas y en ilustraciones. Más específicamente, en referencia a estas últimas, el poema incluyó un porfolio de mapas. A lo largo de este porfolio y del poema, Amereida da vuelta el mapa sudamericano, es decir, orienta el Sur hacia el margen superior de la página, invirtiendo las convenciones contemporáneas.

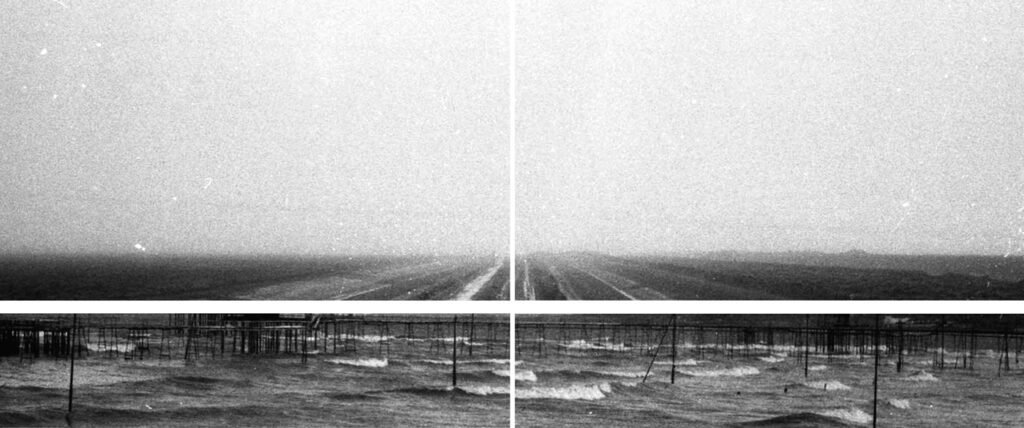

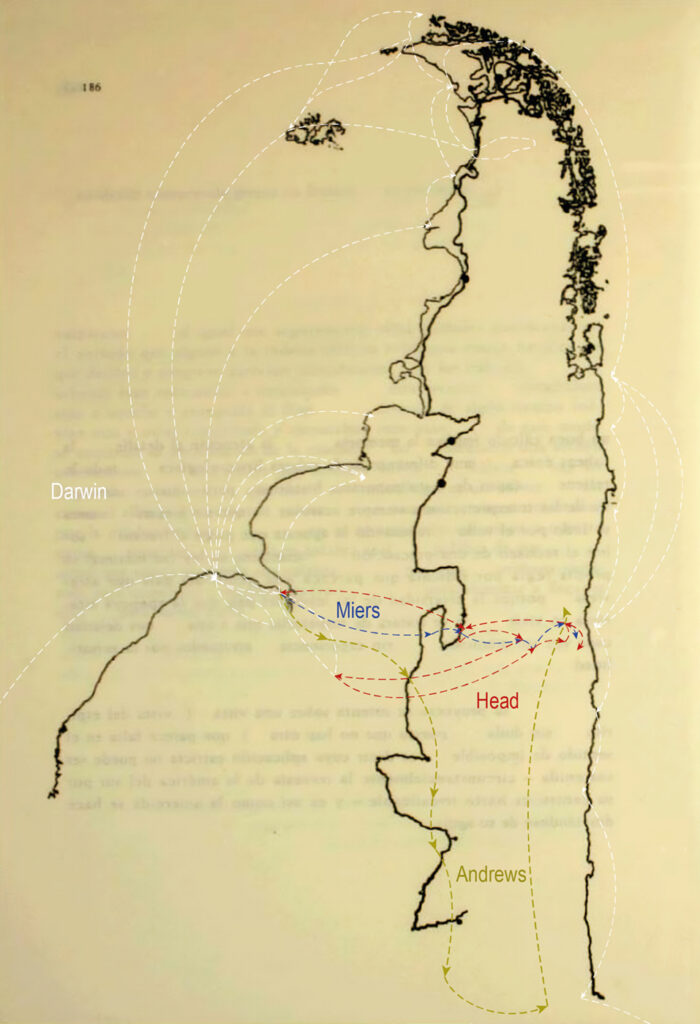

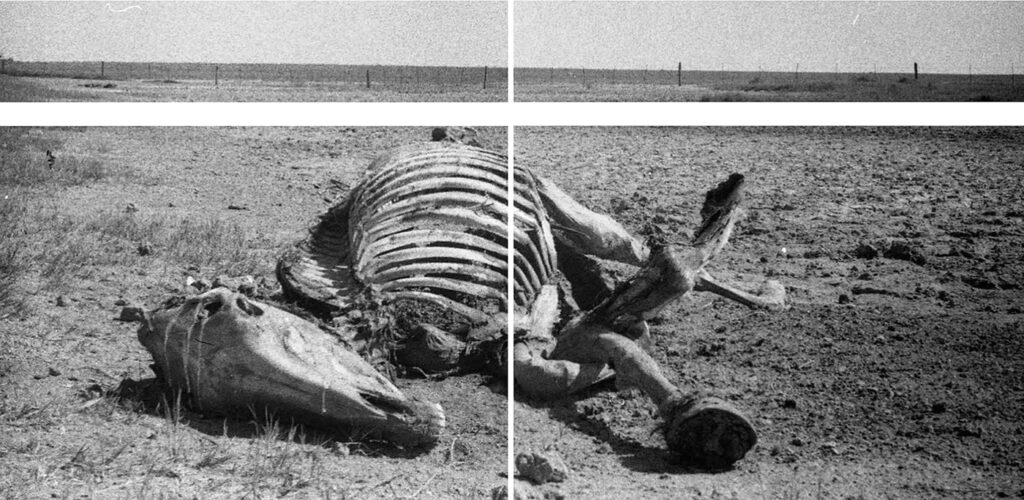

En este artículo me gustaría retomar algunas ideas presentadas durante el seminario Americas, Translated Place, celebrado en línea a lo largo de 2021 con integrantes de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Duke y la Escuela de Arquitectura de Leicester, entre otros, para examinar ese proceso de inversión del mapa[5]. En particular, querría volver a un punto que presentó Fernando Jaramillo en referencia al texto Amereida como travesía, y a la travesía como el cruce de lo que podemos entender como un mar interior. Ese mar interior son la Patagonia y la Pampa, tal como nos muestra una de las fotos tomadas en esa primera travesía que Amereida recoge (Figura 1). Podemos ver allí que la Patagonia se presenta frente a la cámara como un espacio intimidante, un mar casi innavegable (y que sin embargo será navegado durante las semanas que siguen, como revela la Figura 2).

El mar interior. Fotos tomadas durante la travesía de 1965.

Fuente: La invención de un mar. Amereida 1965 / 2017. Catálogo curado por Victoria Jolly y Javier Correa. Santiago, Museo Nacional de Bellas Artes, 2017.

Recorrido realizado por la travesía de 1965.

Fuente: Amereida (Iommi et al., 1967, p. 186). La inversión del mapa aquí es mía.

Mi idea central en este artículo es que, al invertir el mapa, Amereida coloca a América, y en particular a Sudamérica (y casi podríamos decir al Cono Sur) al centro de la empresa poética e intelectual que tiene entre manos, que es la pregunta por el destino del continente. Amereida hace norte del sur, y me refiero aquí a la palabra “norte” en su doble acepción: de punto geográfico y de destino, de meta. El sur se vuelve norte y, por lo tanto, se vuelve meta; con este gesto el mapa como representación espacial del poema busca subvertir el rol de Europa respecto a otras travesías, a otros cruces anteriores de este mar interior. A través de esta operación poético-intelectual, en definitiva (y este es mi argumento eje), Amereida busca no sólo hallar sino también construir esa identidad americana despegando la mirada de Europa.

Nada de esto espero que resulte necesariamente nuevo a quien me lee. Para quienes están en contacto con el poema desde hace tiempo, en particular, debe ser muy familiar. No deseo tampoco soslayar las limitaciones de este gesto de inversión del mapa en Amereida. Más específicamente, las herramientas intelectuales utilizadas, como veremos, son aún las de Europa, mientras las voces no-blancas de América (voces indígenas, negras, mestizas, mulatas, zambas) permanecen invisibilizadas. Quizás más problemático aún, en el contexto de un trabajo cartográfico y poético con tanta atención a la Conquista española del territorio que hoy llamamos América, sea el hecho que el genocidio de los pueblos originarios y sus ecos a través del tiempo no son abordados. Este movimiento de despegue, entonces, de soberanía poética, de “delinking” en palabras de Walter Mignolo (2007) resulta incompleto[6]. Pese a este límite, de todos modos, y considerando el contexto en que Amereida es dibujado y escrito, su gesto de inversión y de búsqueda es ciertamente fundacional. En este sentido, retomo a Fernando Lara (2020) en leer a la cartografía moderna, y a la representación del espacio que usamos hoy día en Arquitectura, como componentes históricos de un proceso de colonización y dominación del territorio, y a la posición de Amereida en este escenario como centrada en cuestionar la cartografía tradicional desde una conexión con el territorio. Como tal, entonces, vale la pena repasar y recorrer aquí las distintas ideas e imaginarios que están en juego al cartografiar y al invertir este mapa tal como se hace en el poema.

El artículo utiliza una metodología cualitativa basada en la contextualización cultural, social y política y en el uso de teoría, a través de la cual construye un análisis crítico de una pieza literaria, en particular de sus piezas gráficas. Para ello, se vale tanto de bibliografía específica sobre Amereida como de un marco conceptual que entrecruza los abordajes decoloniales con textos de crítica literaria, teoría cultural y análisis del discurso. Es sorprendente que, pese a que existe una producción textual relativamente amplia sobre Ciudad Abierta, los debates, comentarios y análisis sobre Amereida son relativamente pocos[7], y sus cartografías no han sido aún interrogadas en profundidad. En este contexto, el artículo aporta un examen original de la producción cartográfica de Amereida, contextualizándola y tomándola como puntapié para articular un cuestionamiento de la cartografía tradicional en sus aspectos políticos.

El mar interior / la terra incognita

Comienzo entonces citando palabras de Fernando Jaramillo sobre el cierre del tercer seminario de Americas, Translated Place:

La palabra que brota en la travesía es atravesar la tierra, es decir, la tierra se deja nombrar: lo que está delante de los ojos se deja nombrar como un algo nuevo. [Esto] no es recorrer la tierra, sino recorrer la tierra nombrada como mar interior. Es decir, son unos hombres que están recorriendo no la tierra sino un mar. Y en un mar, todo lo que se tiene por encima es el cielo. Lo que traen a presencia estos hombres de mar es a otros hombres de mar […] para dar eco a esto que tienen delante (Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2021b, 2h00m).

Esta navegación en un mar interior evoca el acto de la conquista de las Américas. Amereida es explícita respecto a su interés en revisitar este acto de la navegación, llegada y conquista, y de hecho parte precisamente de ese punto:

¿no fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos?

—oh marinos

[…]

¿no dejó así la primera pasión del oro al navegante ciego?

[…]

¿no entregó el viento en torno al primer barco su saludo más vasto, su inconsolable inocencia sobre las pampas, y la dulzura de otro mar blanco […]? (Iommi et al., 1967, pp. 3-5).

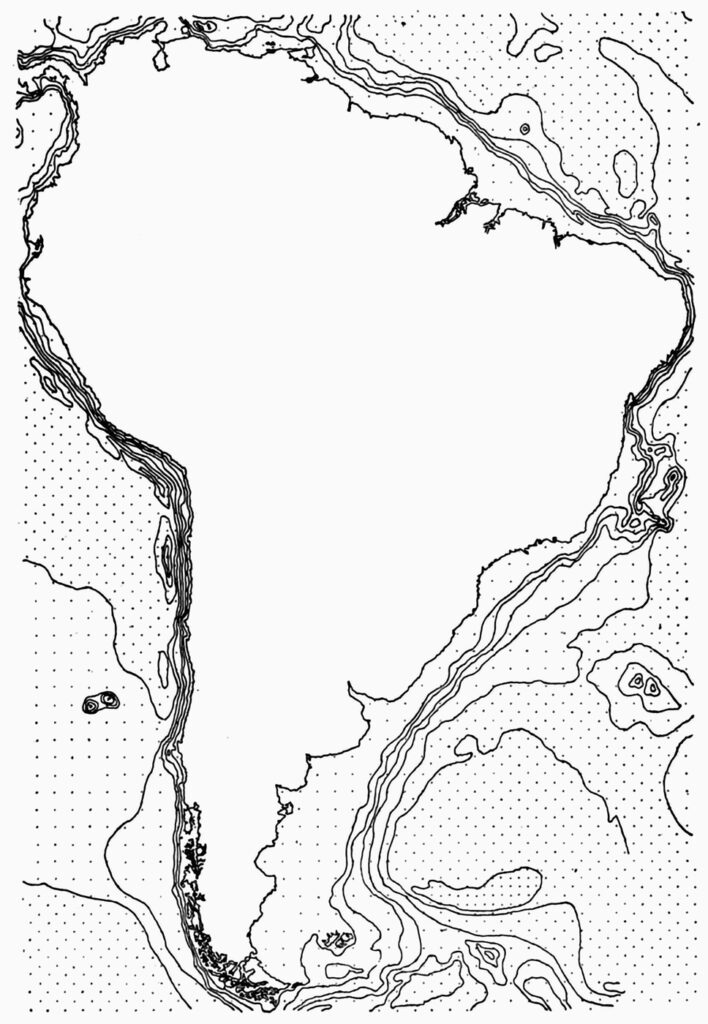

En esta mirada inicial de Amereida sobre el mar interior se lo visualiza como territorio desconocido, vacío de información o al menos de la capacidad, la voluntad de nombrar las cosas, tal como vemos en el primer mapa que figura en el poema (Figura). Aquí el interior de Sudamérica se representa en blanco, y lo que está delineado con más detalle es justamente ese océano que ha sido navegado. De este modo Amereida parte de una mirada exterior, una mirada que ve a la tierra como tierra incógnita –más específicamente, la mirada del conquistador o de la Conquista–.

El primer mapa de Amereida.

Fuente: Amereida (Iommi et al., 1967, p. 9).

Y de nuevo Amereida es explícita en esto al citar (en cita directa no entrecomillada) al explorador y colonizador español Gonzalo Fernández de Oviedo algunas páginas más adelante:

es un mare magno

e oculto

porque aunque se ve

lo más de ello se ynora

los nombres (Iommi et al., 1967, p. 28).[8]

Este mare magno e oculto interior es terra incognita (latín para tierra incógnita, o tierra desconocida), en referencia a un término de la cartografía antigua para designar un espacio no explorado, utilizado también hacia el final de la Edad Media y durante el proceso de la conquista (Oxford English Dictionary, 2024). Amereida parte de este punto, pero no se queda en esta mirada: propone un recorrido en el cual, a lo largo de una serie de imágenes, el mapa va a multiplicar sus significados, su información y alterar su posicionamiento en la página.

En ese sentido hay un segundo viaje, o bien una serie de viajes de exploración de este mar interior, que atraviesan el texto de Amereida pero que, a diferencia de la Conquista, están veladas. La Conquista, de hecho, con su multitud de imágenes, de metáforas y de citas directas, hasta puede decirse que está sobrerrepresentada en el poema. Por el contrario, la multiplicidad de viajes de cruce de la Pampa que tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XIX (multiplicidad que construyó un imaginario y un conjunto de imágenes codificadas, fundamentales en particular para la cultura argentina) está implícita en Amereida, sobrevuela el poema, aparece de modo abierto muy esporádicamente y necesita ser leída entre líneas. En el contexto en que esos cruces tienen lugar, las élites y círculos intelectuales rioplatenses conceptualizaron al espacio de la Pampa como un “desierto” (concepción que asumía un espacio inhabitado), con una mirada fuertemente estructurada en imaginarios de civilización y barbarie, nuevamente eco de la idea de terra incognita (Viñas, 1982; Prieto, 1996). Dicho de otro modo, la travesía fundacional de Amereida es, ni más ni menos, un cruce de la Patagonia y de la Pampa un siglo después (Figura 2), y en tanto tal no puede olvidar la carga simbólica que tiene el cruce de la Pampa en la cultura argentina.

El mapa como representación y como proyecto

Llegado este punto quiero volver sobre dos puntos relativos a la naturaleza de los mapas que, reitero, no espero que sorprendan a nadie, pero que me parece importante repasar. En primer lugar, los mapas son simultáneamente representación de un espacio existente –representación selectiva, sesgada, parcial, intencionada– y, al mismo tiempo, idealización, proyecto, expresión de cómo se quiere o se espera que el espacio sea: un proyecto político, cultural, poético (Elinbaum y Massidda, 2020; Edney, 2019; Massidda, 2013). En el caso de Amereida, por ejemplo, se trata un proyecto poético. En muchos otros casos va a ser un proyecto más explícitamente político o cultural.

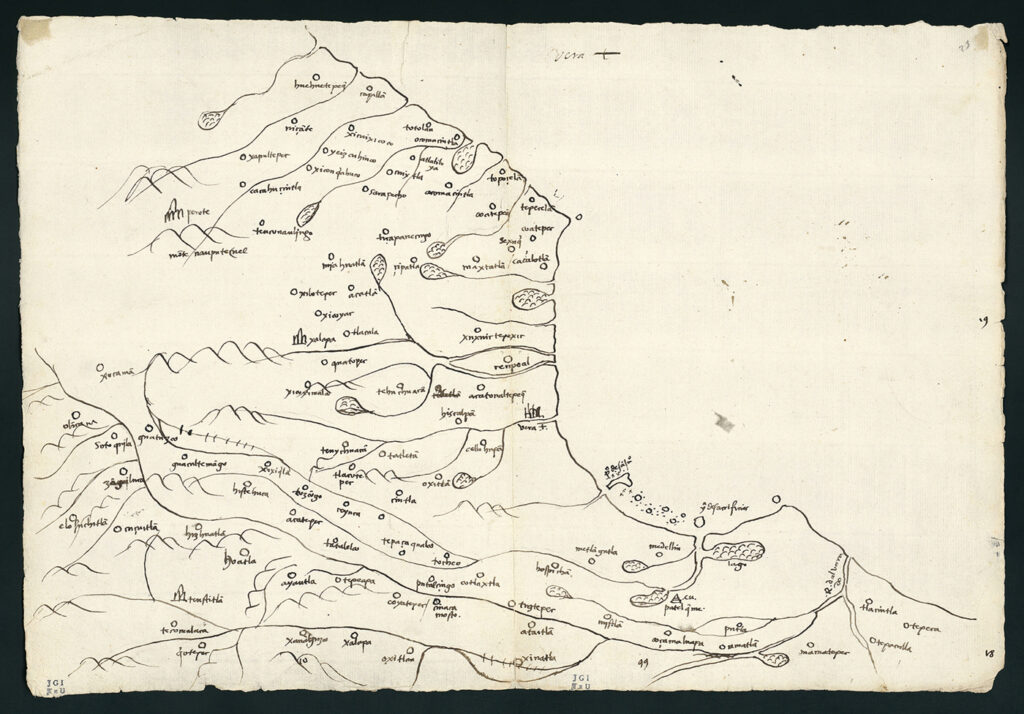

En este sentido, no es casualidad que Amereida elija el mapa como forma visual para ofrecer una crítica de la Conquista de las Américas. En su doble cualidad de representación intencionada y proyecto, el mapa estuvo en pleno desarrollo precisamente en los siglos XV y XVI. En este sentido, los mapas de la conquista son quizás el exponente más explícito o más evidente de esta doble relación que, sin embargo, existe en todos los demás. Las Figuras 4 a 6 (pp. 9 y 10), por ejemplo, muestran una selección de cartografías elaboradas en el Virreinato de la Nueva España (que cubría un área aproximadamente equivalente al actual sur de Estados Unidos, México y América Central). Estas cartografías se produjeron en respuesta a una solicitud de la Corona española, que en 1580 pidió a sus oficiales en Nueva España información sobre esas tierras y sus habitantes. El corpus así producido se denominó Relaciones Geográficas. Esta recopilación de información fue acompañada de mapas, y estos mapas fueron, una vez más, una representación muy estrecha de lo existente, restringiendo la información que se transmite a lo que se conocía, pero también a lo que se consideraba esencial para el proyecto político, militar y económico de España (Mendoza Vargas y Lois, 2009)[9].

Mapa de Teguantepec (Oxaca), 1580, dibujado por artista indígena de nombre desconocido como parte de las Relaciones Geográficas del Virreinato de Nueva España.

Fuente: Benson Latin American Collection, The University of Texas at Austin.

https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:15876f70-a403-404b-a8d4-85e58e222465 (último acceso 16 de febrero de 2023).

Mapa de Ixcatlán, 1580, dibujado por Gonzalo Velásquez de Lara como parte de las Relaciones Geográficas del Virreinato de Nueva España.

Fuente: Benson Latin American Collection, The University of Texas at Austin. https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:5e2afb53-d229-48e1-a279-bd6c707edb69 (último acceso 16 de febrero de 2023).

Mapa de Veracruz, 1580, dibujado por artista desconocido como parte de las Relaciones Geográficas del Virreinato de Nueva España.

Fuente: Benson Latin American Collection, The University of Texas at Austin. https://collections.lib.utexas.edu/catalog/utblac:15b6a34a-4837-4e71-ab46-0b65e3ae4c2a (último acceso 16 de febrero de 2023).

Este límite borroso entre representación y proyecto se vuelve particularmente claro en otro mapa producido durante la colonia española: el reproducido en la Figura 7 (p. 11), de Felipe Guaman Poma de Ayala (1980 [circa 1615]). De hecho, este mapa es puramente un proyecto político, y en particular uno de resistencia. Fue dibujado por un intelectual inca en un momento en que el antiguo Imperio inca, en un territorio equivalente a los actuales Perú, Bolivia y Ecuador, había sido conquistado e incorporado por completo bajo el dominio español. El mapa, sin embargo, representa la propia versión de Guamán del Tahuantisuyo (el Imperio Inca, con sus cuatro reinos), no como una representación del pasado, de un imperio que ya no existe, sino de un nuevo orden político que lo restaura. Tal como otros mapas de la era colonial, está dibujado como si se llegara del Océano Pacífico, es decir, con el Este hacia el borde superior de la página (representado aquí por la cordillera de los Andes). El centro de poder ha sido desplazado de Lima, capital del Virreinato del Perú, a Cuzco, capital del Imperio Inca, que se representa al centro. El territorio se dibuja nuevamente dividido en los cuatro reinos que constituyeron el Tahuantisuyo: en el sentido de las agujas del reloj y comenzando desde arriba, Antisuyo, Collasuyo, Cuntisuyu y Chinchaysuyu, representado cada uno con su rey y reina. Lo más interesante en este mapa, sin embargo, tal como fue puntualizado por Rolena Adorno (2014; 1986), es que la pareja gobernante del emperador inca está apoyada por el escudo de armas papal de la mano con la corona española, representando al papado como cabeza espiritual en alianza con la nobleza inca y la corona como gobernantes políticos: una estructura de poder lejana a la realidad de la época, y más aún si tenemos en cuenta que Poma de Ayala la localiza en Cuzco y no en Lima. Aún más: subrayando el carácter de idealismo que presenta este mapa, el inca representado al centro no es uno de los últimos gobernantes del imperio sino uno vinculado a una época de orden, concebido como modelo. Este universo político, entonces, no llegó a existir más que en la imaginación de Poma de Ayala, pero el mapa deja la visión clara de un espacio donde un orden actual se entrelaza con una estructura geográfica pasada para expresar, explícitamente, un proyecto político.

Mapa Mundi del Reino de las Indias realizado por Poma de Ayala circa 1615.

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala (1980, pp. 354-355).

Los cruces de la Pampa

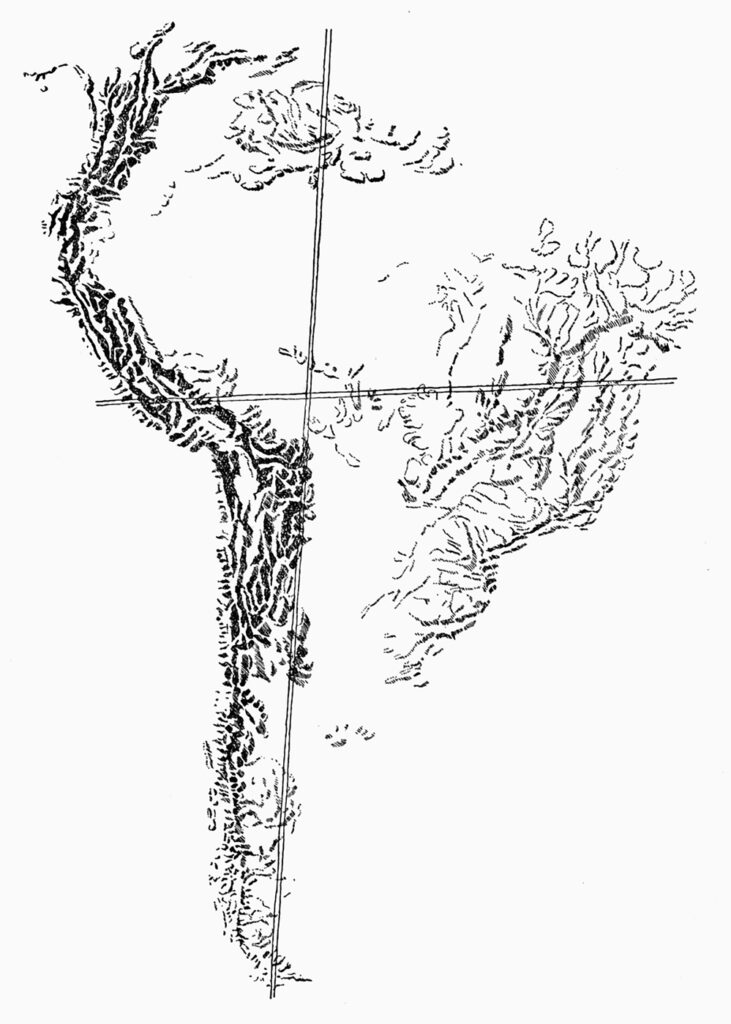

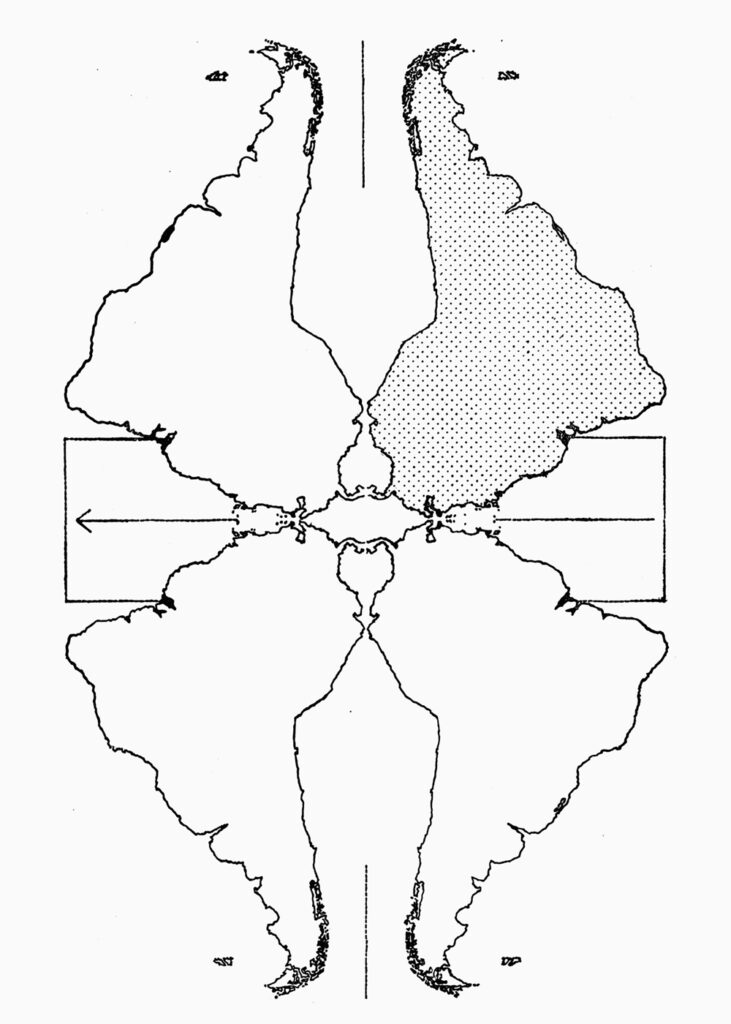

Pero volvamos a Amereida y a la terra incognita. Hemos explicado cómo la representación del subcontinente en blanco, vacío, evoca una mirada de i-gnorancia[10] (desconocimiento) y de invisibilización vinculada a la Conquista española. Esto es explícito en las citas propuestas más arriba. Luego de presentar al subcontinente vacío, el poema comienza a poblarlo, usando en particular imágenes topográficas y de centros habitados. Como un paso más en esta serie, en la página 43 el poema invierte el mapa (Figura 8; vamos a volver sobre esto más adelante). Sin embargo, en estas cartografías, la tierra no parece estar particularmente atravesada ni habitada.

La inversión del mapa de Sudamérica en Amereida: primera imagen.

Fuente: Amereida (Iommi et al., 1967, p. 43).

Mencionamos también una segunda serie de viajes, los cruces de la Pampa entre principios y mediados de siglo XIX, que están implícitos en Amereida como travesía dado que son fundamentales en la cultura argentina para el imaginario sobre la Pampa (Figura 9). Me refiero a una serie de cruces realizados por viajeros europeos, a menudo británicos, generalmente vinculados a emprendimientos comerciales, de explotación minera y/o de exploración científica. Muchos de ellos, como Francis Bond Head (1826), John Miers (1826) o Joseph Andrews (1827), volcaron sus experiencias en crónicas y relatos de viaje. Los recorridos de dos viajeros particularmente conocidos, Charles Darwin y Alexander von Humboldt, son importantes aquí también, dado que aunque no cruzan la Pampa crean un contexto en que el viaje se vuelve central como herramienta de conocimiento y estructuración de discursos (Humboldt y Bonpland, 2011 [1814-1829]; Prieto, 1996; Darwin y Parker King, 1839). No son, en este sentido, los viajes en sí lo fundamental, sino la codificación de ellos que hacen estos viajeros y quienes los leen más tarde.

Los viajes de Francis Bond Head, John Miers, Joseph Andrews y Charles Darwin en relación a la travesía amereidiana.

Fuente: trazado propio sobre mapa tomado de Amereida (Iommi et al., 1967, p. 186).

Los textos producidos por autores como Bond Head, Miers o Andrews empiezan a generar un imaginario, una paleta de imágenes codificadas –siguiendo al crítico literario argentino Adolfo Prieto– que tienen muy fuerte relación con lo que será después la cultura criolla. En esta línea, La cautiva (1837) y El Matadero (1857), de Esteban Echeverría, o Facundo (1874; 1845) de Domingo Faustino Sarmiento, son textos que contribuyen a construir una perspectiva específica sobre La Pampa y sobre la realidad nacional, y que además están muy vinculados a un proyecto de fundación cultural de la nación, ejercida ahora desde las élites nacionales (Adamovsky, 2019). Estos grupos funcionan, de algún modo, como la “ciudad letrada” de Ángel Rama (1984): son redes y círculos de individuos que se piensan a sí mismos como una élite intelectual, como grupos de vanguardia responsables de la generación de esa cultura nacional y de modelos que justifican una cierta agenda política.

Algunas de las imágenes estereotipadas, codificadas que se producen en este contexto son la Pampa, como llanura infinita, como mar interior, la caravana, el gaucho y el viaje como operación de escritura. Y se trata de un viaje que, una vez más, se piensa como desplazamiento en una terra incognita, un mare magnum, un desierto, un espacio vacío. Volviendo a Sarmiento, por ejemplo, encontramos al mar una vez más, “hasta que al fin al Sud triunfa La Pampa y ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin límite conocido, sin accidente notable: es la imagen del mar en la tierra, la tierra como en el mapa” (Sarmiento, 1845). Siguiendo a Prieto, también Humboldt, en referencia no a la Pampa sino a la estepa venezolana, había leído al espacio americano como la superficie del océano:

La bóveda estrellada, que se despliega en una inmensa extensión; la brisa fresca que corre sobre la llanura donde la noche: el movimiento onduloso de la yerba en los puntos donde gana alguna altura, todo eso nos recordaba la superficie del océano (Humboldt y Bonpland, citado en Prieto, 1996, p. 186).

Más allá del campo literario, en el campo pictórico de mediados de siglo XIX podemos notar la importancia del viaje como primer punto para poder conocer un territorio, pero además el viaje como fundacional para comenzar una tarea de descubrimiento de un destino y de fundación de un repertorio. Esto se ve claro por ejemplo en las obras de Jean-Leon Pallière y Henry Sheridan, también conocido como Enrique Sheridan, con sus de caravanas de carretas en un espacio pampeano que se presenta como vasto e inabarcable. En referencia a Tropa de carretas en la Pampa (circa 1840), por ejemplo, el artista y crítico Eduardo Schiaffino (1933) comenta:

Una caravana de ocho carretas, arrastradas por numerosas yuntas de bueyes, parece navegar de conserva en el piélago pampeano, como podría hacerlo una escuadrilla en altamar (p. 199).

Otros artistas, como Johann Moritz Rugendas conocido como Mauricio Rugendas, representaron también la llanura pampeana desde el punto de vista de su cruce, en movimiento, pero en este caso protagonizada por el malón indígena. Algunos ejemplos de esta mirada son obras como El malón o El rapto de la cautiva (ambas circa 1845), o bien La cautiva de Juan Manuel Blanes (1880). En ellas, la figura indígena no está invisibilizada sino más bien colocada al centro, representada en clave de la dicotomía civilización y barbarie que atraviesa los textos y los discursos de la época. Así, complementando la idea de “desierto”, la figura del indígena está estereotipada como opuesto exacto del ideal que ese proyecto de fundación de una nación y de una cultura nacional proponía: es la “barbarie” a ser erradicada en pos del progreso (Schiffino, 2021). En contraposición, El rodeo, de Prilidiano Pueyrredón (1861), representa la Pampa como espacio de trabajo productivo. Un siglo después, intencionalmente o no, la serie de imágenes fotográficas y poéticas construidas durante la travesía de 1965 está evocando todas esas obras pictóricas y todas esas miradas que se propusieron anteriormente sobre la Pampa (Figura 10).

El mar interior. Fotos tomadas durante la travesía de 1965.

Fuente: La invención de un mar. Amereida 1965 / 2017. Catálogo curado por Victoria Jolly y Javier Correa. Santiago, Museo Nacional de Bellas Artes, 2017.

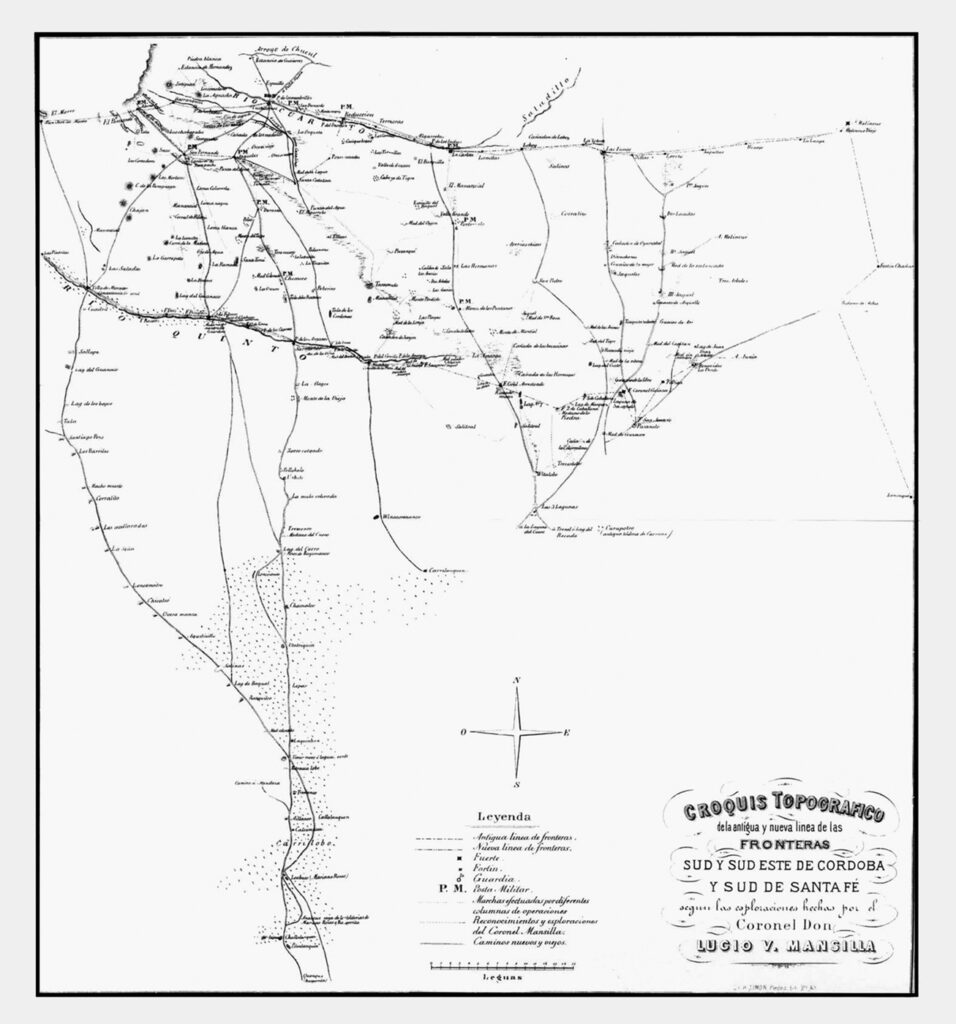

La frontera

Volviendo a los mapas, este proyecto de Estado-Nación y este repertorio de imágenes estuvieron sin duda acompañados por producción cartográfica. Analizo aquí dos ejemplos. La Figura 11 muestra un mapa producido por Lucio Vicente Mansilla en el contexto de su texto ficcional/autobiográfico Una excursión a los indios ranqueles (1870). La fecha de publicación da cuenta de un momento clave donde, apoyándose en la imagen de la Pampa y la Patagonia como un “desierto”, sucesivos gobiernos nacionales buscaban avanzar sobre ellas. Este proceso buscaba desplazar cada vez más hacia el sur a los habitantes originarios de ese espacio, y con ellos a la frontera entre la emergente nación argentina y el mundo indígena, a través de campañas militares de frecuencia e intensidad crecientes. En este contexto, la “excursión” narrada por Mansilla precede por algunos años a la denominada Conquista del Desierto, que constituyó efectivamente un genocidio de población originaria, dando cierre al período de la historia argentina. El epicentro de la narración de Mansilla tiene lugar precisamente en el espacio de la frontera, en los alrededores de Río Cuarto. Aunque es parte de esa estructura de élites criollas gobernantes, Mansilla se despega de su mirada, cuestionando la rigidez de la dicotomía civilización y barbarie a través del humor, incluyendo una serie de gestos lúdicos, de sarcasmos y de anécdotas ocurrentes; así como mediante un ritmo narrativo diseñado para entretener y contrastar con la velocidad de cambio propuesta por las campañas militares. Más en concreto, Mansilla retrata a los ranqueles como interlocutores y no como “bárbaros”, al mundo que habitan como un universo con sus propias y cuidadas lógicas, al “desierto” como un espacio de disfrute, y a sí mismo como un letrado en estado de naturaleza, parado él mismo en una frontera simbólica que cruza constantemente (Iglesia, 1997).

Croquis Topográfico.

Fuente: Mansilla (1870).

Mansilla produce un mapa como parte de su expedición y de su relato. Este mapa es, nuevamente, representación seleccionada de un territorio existente, la frontera, espacio inasible y constantemente en disputa, y de lo que yace más allá de ella, al sur de Río Cuarto. Son tierras que no están todavía en control del gobierno nacional. A nivel político, la expedición en la que participa Mansilla está buscando establecer un acuerdo sobre el manejo, la propiedad, la tenencia de estas tierras, con quienes las habitan. A nivel cultural o incluso poético, representacional, lo que está buscando es cuestionar el lugar de la figura indígena en el paradigma dominante. El mapa da forma visual a lo encontrado y experimentado en esa “excursión” como reflejo cartográfico del proyecto literario, político y cultural de Excursión a los indios ranqueles.

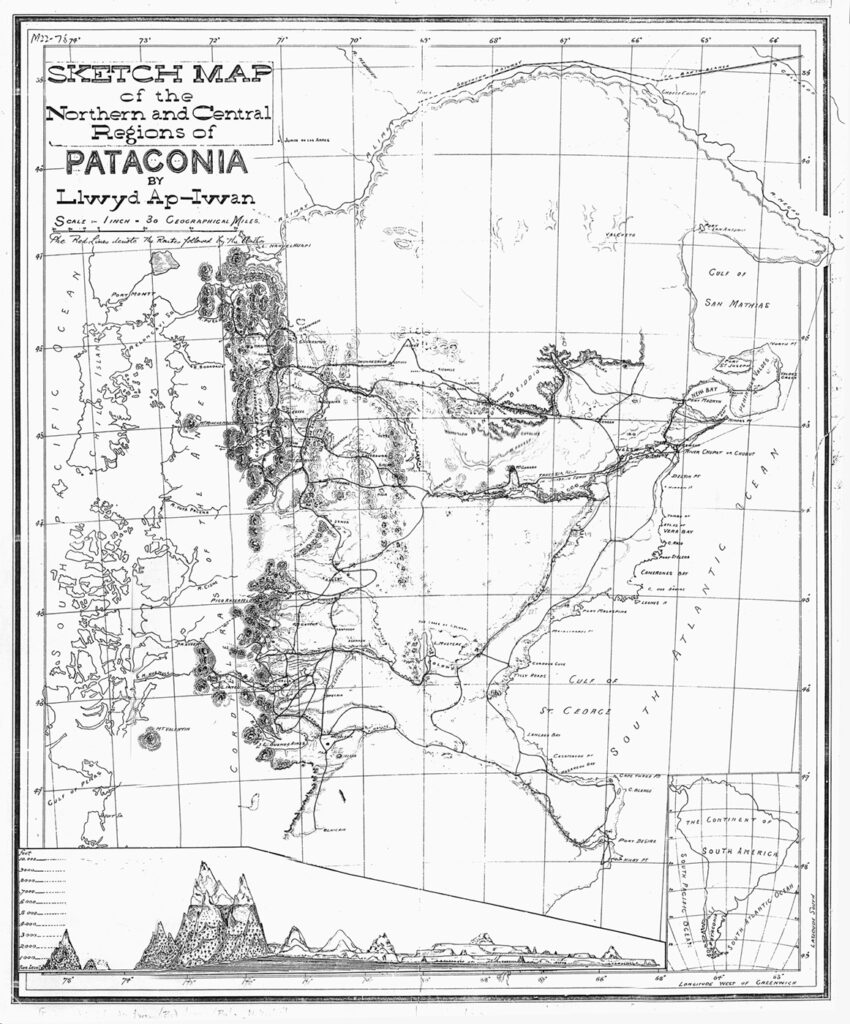

El segundo ejemplo refiere al momento inmediatamente posterior a la Conquista del Desierto, y a las cartografías de Patagonia producidas por el ingeniero galés Llwyd Ap-Iwan (la Figura 12, muestra una de ellas). Como parte de ese mismo proyecto de Estado-Nación, al pasar el naciente gobierno nacional a estar en control de la Patagonia, las colonias de inmigrantes y las colonias agrícolas se vuelven fundamentales como modo de efectivizar el control de ese territorio a nivel concreto, espacial, político. Este mapa es parte de ese emprendimiento. Puede leerse Península Valdés, que revela cuán al sur se estalla en este avance. En efecto, el investigador Fernando Williams (2009) enfatiza la apropiación simbólica del territorio, su componente cultural, y la carga simbólica que tiene no sólo el mapa en sí sino el proceso de producción que subyace. Se produce y se organiza conocimiento sobre el territorio, no (o no solamente) por el conocimiento mismo sino como parte de una declaración implícita sobre quién lo tiene a cargo. En síntesis, el proyecto de control geopolítico del territorio americano, iniciado por la corona española y retomado por las élites gobernantes locales, continuó íntimamente ligada a la producción cartográfica aún después de las independencias nacionales.

Llwyd Ap-Iwan, “Sketch Map of the Northern and Central Regions of Patagonia” (circa 1888).

Fuente: Wikimedia Commons.

La inversión

Tal como analizamos anteriormente, la inversión del mapa que hace Amereida está subvirtiendo el rol de Europa en un cierto paradigma, en un cierto canon o serie de imágenes preexistente. Teníamos dos viajes, o dos multiplicidades, series de viajes: una, la relacionada con la Conquista, y la otra, todos esos cruces del mar interior de la Pampa.

El carácter externo, en particular europeo, de la mirada construida a través de la conquista es evidente: es literalmente la mirada de sujetos europeos. La mirada europea en los cruces de la Pampa está un poco más solapada, pero forma parte, ahora ya de la mano de las élites locales, del proyecto de civilización por sobre la barbarie, dado que la civilización está identificada con Europa a punto tal que muchas de estas representaciones toman cánones y códigos producidos por viajeros y artistas europeos. Y si Amereida, en su recorrido como épica poética, va a subvertir estas figuras, ¿cómo va a hacerlo? Lo primero que quiero dejar en claro es que, como recalqué anteriormente, el modo en que Amereida busca construir una mirada de y para el Sur es paradójicamente con un repertorio intelectual tomado de Europa. Hay una subversión con la herramienta del otro, con lo cual podríamos decir que no es una subversión completa. También podríamos decir que eso le da una fuerza muy particular al acto inversivo que está haciendo Amereida.

Para repasar cómo realiza esta inversión el poema a nivel visual es importante recordar que se parte de figura del navegante. En la Pampa, quien sabe mejor que nadie atravesar la llanura, navegar, orientarse, es el gaucho. El gaucho duerme en una dirección específica para con su propio cuerpo indicarse a sí mismo dónde está su destino, su meta, su norte (Iommi et al., 1967, p. 122). Es una figura resbalosa, de frontera; una figura nómade, que está en continuo movimiento, que logra moverse en ese territorio tan traicionero donde es fácil desorientarse, donde cada sonido, cada nube de polvo, cada brizna de pasto tiene que ser interpretada para poderse ubicar. El gaucho es experto en todo esto, y además el gaucho es una figura casi inasible en esa dicotomía civilización y barbarie; no es ninguno y es los dos al mismo tiempo. Está continuamente viviendo en el “desierto” o las tolderías sin ser indio; está continuamente escapándose, perseguido por ese proyecto de Estado-Nación, no queriendo someterse a él y, sin embargo, tampoco del todo afuera (Adamovsky, 2019).

Amereida evoca la figura del gaucho, clave en el repertorio pampeano y en este cuestionamiento de la idea de civilización y barbarie, pero finalmente utiliza las herramientas aprendidas, heredadas de Europa –entre otras, aquellas vinculadas a la navegación–. En ellas, un rol fundamental lo juega el firmamento, las estrellas, la constelación celeste; y en este sentido, en el hemisferio sur es protagónica la Cruz del Sur. Este es un grupo de cuatro estrellas posicionadas como una cruz que nos señala aproximadamente la dirección del Polo Sur, del mismo modo que una brújula magnética señala aproximadamente la dirección del Norte. La Cruz del Sur indica al navegante a dónde ir, y Amereida retoma esta idea de las cuatro estrellas y de la Cruz del Sur, y realiza una operación visual, que es simplemente sobreimprimirla sobre el mapa del continente sudamericano (Figura 13). Al sobreimprimir la Cruz del Sur sobre el continente, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que es un elemento que señala el camino, naturalmente el mapa, visualmente, se orienta en esa dirección –y así es como lo muestra la imagen que sigue en el poema (Figura 8)–.

La Cruz del Sur sobreimpuesta en Sudamérica.

Fuente: Amereida (Iommi et al., 1967, p. 35).

El gesto de la inversión tiene también otros elementos. En su página 171, por ejemplo, el texto arma una discusión visual, casi lúdica, sobre la idea de dos reflexiones: meridiana y paralela (Figura 14). Aquí la mirada que interesa es la del mapa sombreado, el cuadrante superior derecho, que sería el del continente, apuntando hacia el sur –si consideramos que aquello a lo que se apunta como dirección meta está ubicado en el margen superior de la página– pero como si se proviniera de debajo de la tierra. Entonces, colocándose como si fuera al modo europeo, se está mirando hacia el Polo, pero teniendo el sol emergiendo desde el Este, desde la derecha. A pesar de esa discusión, que es casi una digresión cartográfica, el mapa que prevalece es el que llamo “mapa invertido” refiriendo con esto al que retoma el sistema de representación Monge (el sistema de proyecciones ortogonales de los mapas que comúnmente utilizamos), abstrayendo el territorio a una mirada colocada en el aire y de líneas (imaginariamente) paralelas. Ese es también el mapa que nos interesa aquí, el que más claramente refleja el proyecto poético-político de orientar al Sur la mirada, y el que conserva Amereida en el resto de sus representaciones.

Doble reflexión, meridiana y paralela.

Fuente: Amereida (Iommi et al., 1967, p. 171).

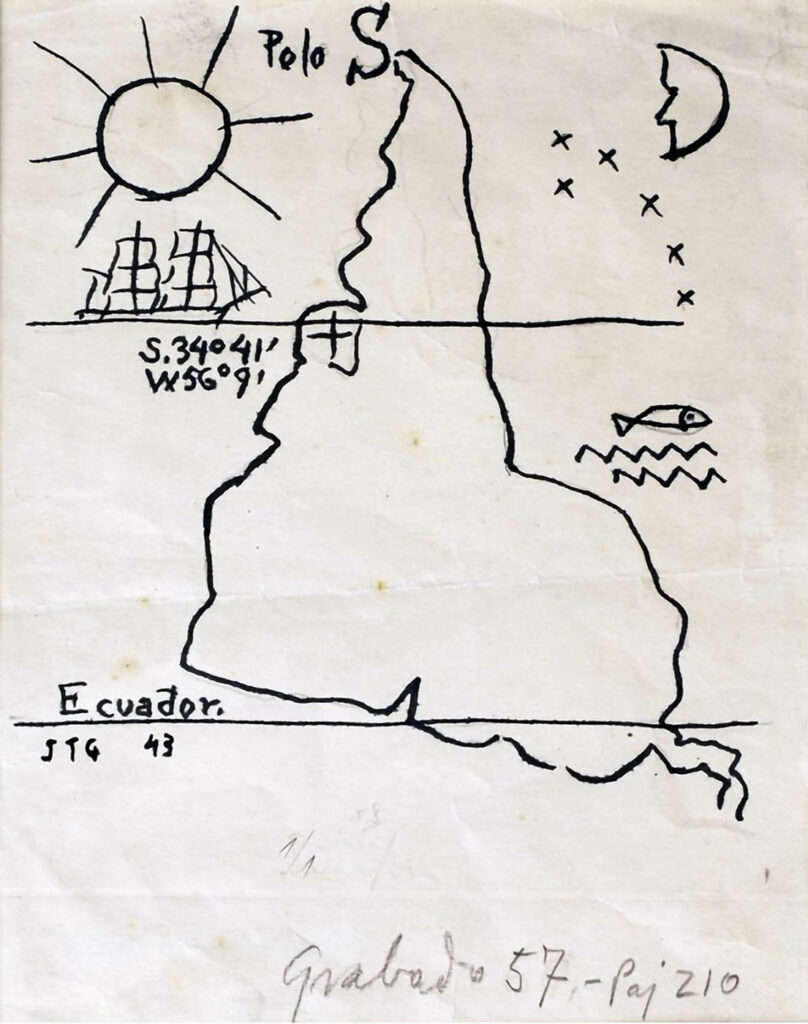

Querría cerrar este artículo trayendo a colación el mapa de América invertida del artista uruguayo Joaquín Torres-García, antecedente directo de la secuencia amereidiana (Figura 15). No sabemos a ciencia cierta si el colectivo que escribe y dibuja Amereida estaba al tanto de la existencia del mapa de Torres-García (es probable que sí, aunque siendo un texto poético no se encuentra necesariamente referenciado). De todos modos, lo que importa es resaltar que Amereida se produce en un contexto de época donde el diálogo, sea explícito o implícito, con perspectivas como las de Torres-García es central (Sanfuentes, 2020; Murlender, 2014; Monge, 2007; Torres-García, 1944).

Joaquín Torres-García, “América invertida”, 1943.

Fuente: Fundación Joaquín Torres-García, Montevideo.

Torres-García estudia en Europa, pero tiene una intención explícita al crear la Escuela del Sur en Montevideo de subvertir el rol de Europa y de despegar a la producción cultural criolla, latinoamericana o sudamericana, de esa matriz europea:

He dicho Escuela del Sur; porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte. Igualmente nuestra brújula: se inclina irremisiblemente hacia el Sur, hacia nuestro polo (Torres-García, 1944, p. 213).

La América invertida de Torres-García es un buen espacio para dar un cierre porque reúne todas las líneas principales de análisis y de tensión que se han repasado en relación con Amereida. Retomando la tradición cartográfica europea (por ejemplo en su uso de las herramientas de proyección ortogonal), y al mismo tiempo buscando trascenderlas, el mapa orienta la dirección sur como destino, como objetivo, y como punto de llegada. Es un proyecto político, pero fundamentalmente poético y artístico. Centrado en Sudamérica, evoca la narrativa de los “hombres de mar” (en nuestro contexto, muy vinculada a la Conquista), aunque su proyecto no es llegar desde afuera sino habitar en el territorio, y en particular en el entorno rioplatense, marcado en cruz. Incluye, además, en su representación visual, una dimensión lúdica. Como propuse al principio, el porfolio de mapas de Amereida, así como también la América invertida de Torres-García, colocan el Norte, la meta, en el Sur; buscan despegarse, limitados o no, de Europa como paradigma poético; y reconocen la necesidad de re-preguntarse, continuamente, por la esencia del “ser” americano desde el territorio. En este camino, en particular, seguir los pasos iniciados por Amereida, “serle fiel al espíritu del texto, a su infidelidad” –en palabras de Gabriela Veronelli (Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2021a)–, implica continuar el viaje en su pregunta más esencial. Allí, una posible ruta imagina preguntar a todas esas lenguas, presencias, miradas poéticas hasta hoy invisibilizadas, y sin embargo fundamentales, por ese “destino”. En otras palabras, Torres-García, Amereida, sus miradas al Sur y sus inversiones del mapa pueden leerse como sólo el comienzo de una travesía de construcción, cuestionamiento, pregunta y reconstrucción del “ser” americano que todavía está en proceso de iniciarse ■

Agradecimientos

Americas Translated Place abrió un espacio único en el que intercambiar ideas y poesía durante 2021. El contexto adverso de la pandemia de Covid-19, en particular, volvió a los seminarios particularmente preciosos; hizo de ellos un refugio preciado dentro de un mundo de angustias donde todo parecía achatarse. Querría agradecer a Max Woods, Manuel Florencio Sanfuentes y Virginia Mattioli por haberme invitado a ser parte de la organización de Americas Translated Place, así como a todas y todos quienes participaron. Querría también agradecer a la Corporación Amereida por autorizarme a usar las imágenes que se consignan en el texto. Por último, agradezco al comité editorial de AREA por su profesionalidad y su rapidez.

NOTAS

[1] El presente artículo se basa en un seminario del mismo título presentado como parte de la serie Americas, Translated Place, coordinada por Maxwell Woods, Manuel Florencio Sanfuentes, Virginia Mattioli y Adriana Laura Massidda en 8 sesiones entre mayo y noviembre de 2021. El seminario se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hlXMEVnMezY

[2] El uso del masculino plural aquí no es genérico sino específicamente masculino, dado que todos los integrantes del grupo eran hombres.

[3] La voz en off es probablemente de Godofredo Iommi. El término “hallar”, a su vez, es central en Amereida, donde se lo usa de manera poética y casi lúdica, sin necesariamente rigor filosófico (que no es el propósito del texto): ver Sanfuentes (2020) y Woods (2021).

[4] Salvo que se aclare lo contrario, cada vez que este artículo mencione a Amereida será en referencia al volumen primero.

[5] Las grabaciones, descripciones y materiales de lectura del seminario pueden encontrarse en https://wiki.ead.pucv.cl/Americas_translated_place (último acceso 30 de enero 2023).

[6] Respecto a la violencia del proyecto colonial en las Américas, ver Dussel (2000), así como el seminario organizado por Gabriela Veronelli (Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2021a).

[7] Véase tanto la producción textual prolífica de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso como Jolly Monge (2007); Steane (2011); Sanfuentes (2020), y Woods (2021).

[8] Citando a Fernández de Oviedo (1959); debo la identificación de esta cita a Virginia Mattioli y a Maxwell Woods, ver Mattioli (Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2021b) y Woods (2021, p. 42).

[9] Las relaciones en sí han sido digitalizadas en el marco de la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin y pueden consultarse en https://collections.lib.utexas.edu/?f[mods_relatedItem_titleInfo_title_source_t][]=Relaciones+Geográficas+of+Mexico+and+Guatemala

[10] La escritura del término “ignorancia” como “i-gnorancia” aquí busca subrayar su vínculo semántico y etimológico con la idea de tierra desconocida o terra incognita de los mapas medievales. Ambas palabras, “ignorancia” e “incognita”, comparte una raíz común y consisten en la negación de un verbo, “(g)noscere” en su original en latín, que puede traducirse como “conocer” o “conocimiento”: ver https://etimologias.dechile.net/?conocer y https://etimologias.dechile.net/?ignorancia. El subcontinente en blanco en Amereida nos recuerda este vacío y esta negación en el contexto de la Conquista.

REFERENCIAS

- Adamovsky, Ezequiel (2019). El gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Siglo XXI.

- Adorno, Rolena (2014). The polemics of possession in Spanish American narrative. Yale University Press.

- Adorno, Rolena (1986). Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru. University of Texas Press.

- Andrews, Joseph (1827). Journey from Buenos Ayres through the provinces of Cordova, Tucuman, and Salta to Potosi. J. Murray.

- Bond Head, Francis (1826). Rough notes taken during some rapid journeys across the Pampas and among the Andes. J. Murray.

- Correa, Javier (Director) (2017). Amereida, sólo las huellas descubren el mar (Película). Macarena Cardone; María Elena Wood; Matías Cardone Producción Ejecutiva. https://cinechile.cl/pelicula/amereida-solo-las-huellas-descubren-el-mar/

- Darwin, Charles y Parker King, Phillip (1839). Narrative of the surveying voyages of His Majesty’s ships Adventure and Beagle. Henry Colburn.

- Dussel, Enrique (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo [pp. 41-53]. En Edgardo Lander (ed.), La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/dussel.rtf

- Echeverría, Esteban (1857). El matadero. Tor.

- Echeverría, Esteban (1837). Rimas. Imprenta Argentina.

- Edney, Matthew (2019). Cartography: The ideal and its history. University of Chicago Press.

- Elinbaum, Pablo y Massidda, Adriana Laura (2020). La representación urbanística de los espacios informales. Las villas miseria de Buenos Aires (1947-1965). Bitácora Urbano Territorial, 30(1), 115-126.

- Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV (2021a, 26 de octubre). Seminario Americas, Translated place | Sesión 7. (Video). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=c_d7qBeYvRc

- Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV (2021b, 31 de mayo). Seminario Americas, Translated place | Sesión 3. (Video). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=adwZHAMNBqs

- Fernández de Oviedo, Gonzalo (1959). Historia general y natural de las Indias. Atlas.

- Guaman Poma de Ayala, Felipe (1980). Nueva corónica y buen gobierno. Fundación Biblioteca Ayacucho. [Obra original circa 1615].

- Humboldt, Alexander von y Bonpland, Aimé (2011 [1814-1829]). Personal narrative of travels to the equinoctial regions of the New Continent. Cambridge University Press.

- Iglesia, Cristina (1997). Mejor se duerme en la pampa. Deseo y naturaleza en Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla. Revista Iberoamericana, 63(178-179), 185-192.

- Iommi, Godofredo; Cruz, Alberto; Cruz, Fabio; Deguy, Michel; Simons, Edison; Boulting, Jonathan; Tronquoy, Henri; Fédier, François; Pérez Román, Jorge; Girola, Claudio; Eyquem, Miguel y Mello Mourão, Gerardo (1967). Amereida. Editorial Cooperativa Lambda. https://wiki.ead.pucv.cl/Amereida

- Jolly Monge, David (2007). La capital poética de América [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Cataluña. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/95181

- Lara, Fernando Luiz (2020). American mirror: The occupation of the ‘New World’ and the rise of architecture as we know it. The Plan Journal, 5(1). https://www.doi.org/10.15274/tpj.2020.05.01.5

- Mansilla, Lucio Vicente (1870). Una excursión a los indios ranqueles. Imprenta, Litografía y Fundición de Tipos.

- Massidda, Adriana Laura (2013). Mapping the suburbs: Cartographic representations of Villa Celina, Buenos Aires, 1955-2011 [pp. 17-30]. En Martin Dines y Timotheus Vermeulen (eds.), New suburban stories. Bloomsbury-Continuum.

- Mendoza Vargas, Héctor y Lois, Carla (eds.). (2009). Historias de la cartografía de Iberoamérica. Nuevos caminos, viejos problemas. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.

- Miers, John (1826). Travels in Chile and La Plata: Including accounts respecting the geography, geology, statistics, government, finances, agriculture, manners, and customs, and the mining operations in Chile. Baldwin, Cradock & Joy.

- Mignolo, Walter D. (2007). Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. Cultural Studies, 21(2-3), 449-514.

- Murlender, Laura (2014). La escuela de Joaquín Torres-García y su tesis americanista: Buscar a América. Diversidad, 5(9), 43-59.

- Oxford English Dictionary (2024, junio). terra incognita (n.). https://doi.org/10.1093/OED/5570434502

- Prieto, Adolfo (1996). Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina (1820-1850). Fondo de Cultura Económica.

- Rama, Ángel (1984). La ciudad letrada. Tajamar.

- Sanfuentes, Manuel Florencio (2020). Una experiencia poética de Occidente en el Nuevo Mundo / Doświadczenie poetyckie Zachodu w Nowym Świecie. Konteksty, 4, 99-105.

- Sarmiento, Domingo Faustino (1874). Facundo o civilización y barbarie en las Pampas argentinas. Librería Hachette.

- Sarmiento, Domingo Faustino (1845). Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. Aspecto físico, costumbres y ámbitos de la República Argentina. Imprenta del Progreso.

- Schiaffino, Eduardo (1933). La pintura y la escultura en Argentina. Edición del autor.

- Schiffino, María Beatriz (2021). José Ingenieros y Manuel Ugarte: ¿Visiones en pugna sobre la raza argentina? [pp. 285-322]. En Laura Castelli, Manuela Rodríguez y Patricio Lepe-Carrión (comps.), Condición poscolonial y racialización. Una propuesta colectiva, transdisciplinaria y situada. Qellqasqa.

- Steane, Mary Ann (2011). The architecture of light: Recent approaches to designing with natural light. Routledge.

- Torres-García, Joaquín (1944). Universalismo constructivo. Contribución a la unificación del arte y la cultura de América. Poseidón.

- Viñas, David (1982). Indios, ejército y frontera. Siglo XXI.

- Williams, Fernando (2009). La exploración de la Patagonia central y los mapas de Llwyd Ap-Iwan [pp 211-227]. En Héctor Mendoza Vargas y Carla Lois (eds.), Historias de la cartografía de Iberoamérica. Nuevos caminos, viejos problemas. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.

- Woods, Maxwell (2021). Politics of the dunes: Poetry, architecture, and coloniality at the Open City. Berghahn.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Massidda, Adriana Laura (Noviembre de 2024-Abril de 2025). El mapa invertido. [En línea]. AREA, 31(1). https://doi.org/10.62166/area.31.1.2993