AREA 31(2) - Oswaldo Patricio Prieto Jiménez

Arquitectura en Loja, Ecuador. Primer proyecto religioso con características modernas

Universidad de Cuenca

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Resumen

Esta investigación analiza la primera obra de arquitectura religiosa moderna en Loja, Ecuador: la Capilla de la Medalla Milagrosa de Marcelo Rodríguez Palacios de 1962. El estudio comienza con una revisión de los atributos de la arquitectura moderna y su evolución en Ecuador, enfocándose en su manifestación en la ciudad de Loja. Se examinan aspectos clave de la obra, tales como su relación con el entorno urbano, los componentes fundamentales y su composición formal. Finalmente, se analiza la aplicación de los principios de la modernidad y su vínculo con el entorno cultural, destacando su relevancia en la evolución de la arquitectura religiosa en Ecuador.

Palabras clave

Modernidad en Ecuador, Arquitectura religiosa, Proyecto moderno, Principios de diseño

Recibido

8 de setiembre de 2025

Aceptado

20 de mayo de 2025

Introducción

El análisis de obras arquitectónicas pertenecientes al período moderno resulta fundamental para comprender la evolución del pensamiento proyectual en Ecuador ya que se desarrollaron propuestas significativas impulsadas por arquitectos de gran relevancia como Sixto Durán Ballén, Jaime Dávalos, Leopoldo Moreno Loor, Wilson Garcés, Alamiro González, Álvaro Malo, Milton Barragán y Marcelo Rodríguez Palacios, entre otros, quienes contribuyeron a consolidar los principios de la modernidad arquitectónica en el país.

Uno de los campos donde esta transformación fue especialmente notoria fue en la arquitectura religiosa. Desde la época colonial y republicana, las iglesias en Ecuador estuvieron marcadas por una fuerte influencia estilística, predominando lenguajes como el gótico, el barroco, el renacentista italiano, así como propuestas eclécticas con historicismo románico. No obstante, con la irrupción del movimiento moderno en la década del sesenta, surgieron nuevas formas de concebir el espacio litúrgico, priorizando la funcionalidad, la expresión estructural y el diálogo con el entorno inmediato.

Un ejemplo paradigmático de esta transición es la Capilla de la Medalla Milagrosa, considerada la primera iglesia con características modernas construida en la ciudad de Loja en el año 1962. Esta obra fue diseñada y ejecutada por el arquitecto Marcelo Rodríguez Palacios, quien implementó una serie de estrategias proyectuales y compositivas acordes a los principios de la modernidad.

El estudio de este proyecto no sólo permite una revalorización de la producción arquitectónica local en el marco del movimiento moderno, sino que también ofrece criterios vigentes que pueden ser reaplicados en el diseño de nuevas edificaciones religiosas. Las decisiones espaciales, materiales y formales adoptadas por Rodríguez constituyen un legado que invita a la reflexión crítica y a la reinterpretación contemporánea de la arquitectura sacra en Ecuador.

Método

Según Cristina Gastón Guirao y Teresa Rovira Llobera, en su texto Proyecto moderno. Pautas de investigación (2007), la forma más efectiva de comprender la arquitectura de un edificio consiste en “ponerse en el lugar del autor de la obra que se quiera conocer y volver a proyectar el edificio” (p. 34). Esta premisa metodológica enfatiza la necesidad de reconstruir el pensamiento proyectual original como vía para desentrañar los fundamentos conceptuales, formales y técnicos de la obra analizada, de manera que para el análisis de la obra es preciso reconocer las relaciones geográficas del terreno y su emplazamiento (lugar), entender la solución arquitectónica de distribución y relación con el sitio (programa), y por último, identificar los componentes básicos del proyecto en cuanto a lo constructivo (Gastón Guirao y Rovira Llobera, 2007).

En función de esta metodología se han estructurado cuatro etapas principales:

Investigación documental. Desde diversas fuentes históricas que incluyen documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal de Loja y la bibliografía especializada sobre la historia urbana y arquitectónica de la ciudad, se realizó el análisis de la transición arquitectónica experimentada en la ciudad de Loja desde el período colonial hasta la modernidad. En esta fase, se llevó a cabo un análisis teórico de los atributos distintivos de la modernidad, principios fundamentales que influyen de manera determinante en la producción de obras arquitectónicas reconocidas como representativas de este período. Este análisis busca desentrañar los conceptos clave que definen la arquitectura moderna, para luego proceder a correlacionarlos con la obra objeto de estudio, permitiendo así una comprensión integral de cómo estos atributos se manifiestan en su concepción formal, estructural y funcional.

Trabajo en campo. Como parte del estudio, se elaboraron planos digitales de la iglesia. Esta construcción, datada en 1962, carece de planos originales conocidos, lo cual impide un examen detallado desde su concepción inicial. Por tal motivo, se llevó a cabo un levantamiento planimétrico que permita comprender su morfología arquitectónica y sus posibles influencias estilísticas.

Procesamiento de datos. En esta fase se procedió al redibujo digital del edificio mediante el uso de la herramienta Revit (software BIM-Building Information Modeling), para la modelación tridimensional de la obra, lo que facilita una interpretación integral del sistema constructivo.

Análisis del Proyecto. Para llevarlo a cabo se consideraron la configuración del proyecto en su entorno, los componentes básicos, la composición formal y los atributos de modernidad. Respecto al primero se cosideró el análisis del proyecto en relación con su entorno en los cuales se considera diversos factores, entre los cuales destacan, la interacción con el clima y el paisaje circundante, así como el contexto cultural e histórico en el que se inserta. Por componentes, se entiende el programa arquitectónico que contempla la verificación del análisis de los espacios jerárquicamente organizados según las necesidades litúrgicas y las actividades comunitarias. La consideración de la composición formal del tuvo en cuenta el sistema constructivo, estructura, materialidad y el sistema portante empleados para evidenciar el modo en estos elementos técnicos se articulan para establecer una relación coherente entre la funcionalidad y la forma del proyecto. Por último, repsecto de los atributos de la modernidad se consideraron el rigor arquitectónico, la precisión proyectual, la economía visual, la universalidad, reversibilidad y los cinco atributos fundamentales de la modernidad[1] con el fin de determinar si la obra estudiada puede ser clasificada dentro del marco de la arquitectura moderna.

Transformación arquitectónica en Loja

Época colonial

En la ciudad de Loja se marcan dos épocas claramente definidas, la colonial y la republicana. Pero antes de estas dos grandes épocas, existió un período prehistórico, tal como señala Pío Jaramillo Alvarado (1982) “las provincias de los paltas se extienden desde el límite de los Cañarís, en toda la extensión hasta limitar con la cordillera oriental y por el occidente con los ríos Tumbes, Calvas y Macara” (pp. 34-35). Para este período prehistórico o precolonial, ya existían ciertas construcciones aborígenes de los paltas, que podrían enmarcarse en una tipología de arquitectura vernácula de formas rectangulares, paredes de palos y en algunos casos con bahareque, de cubiertas de paja (Aguirre Burneo, 2017)[2].

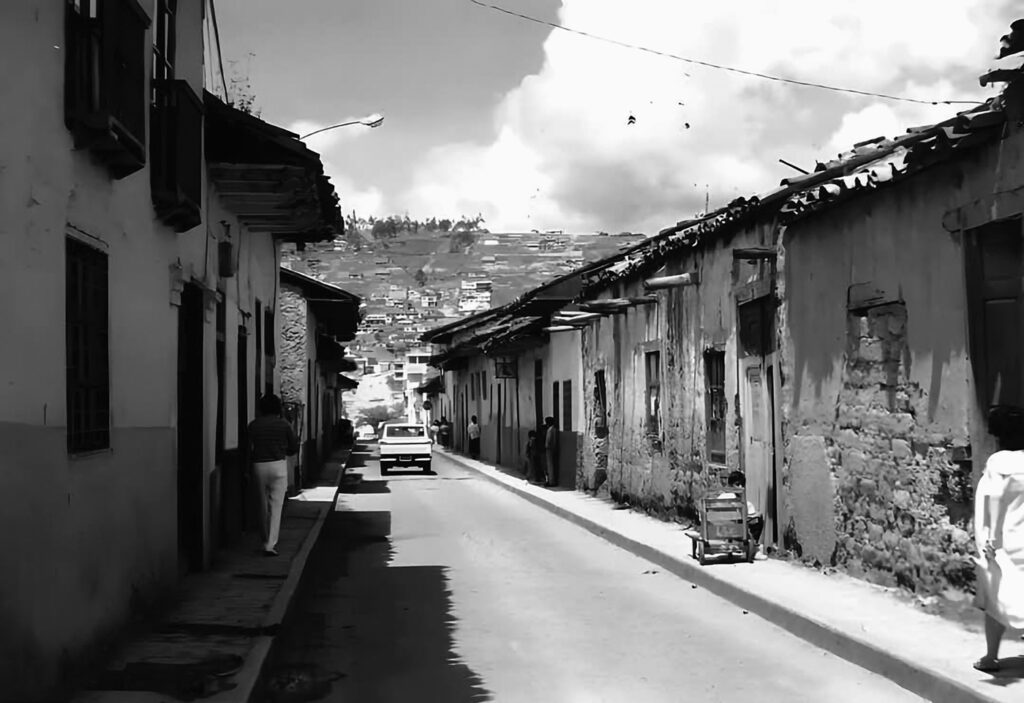

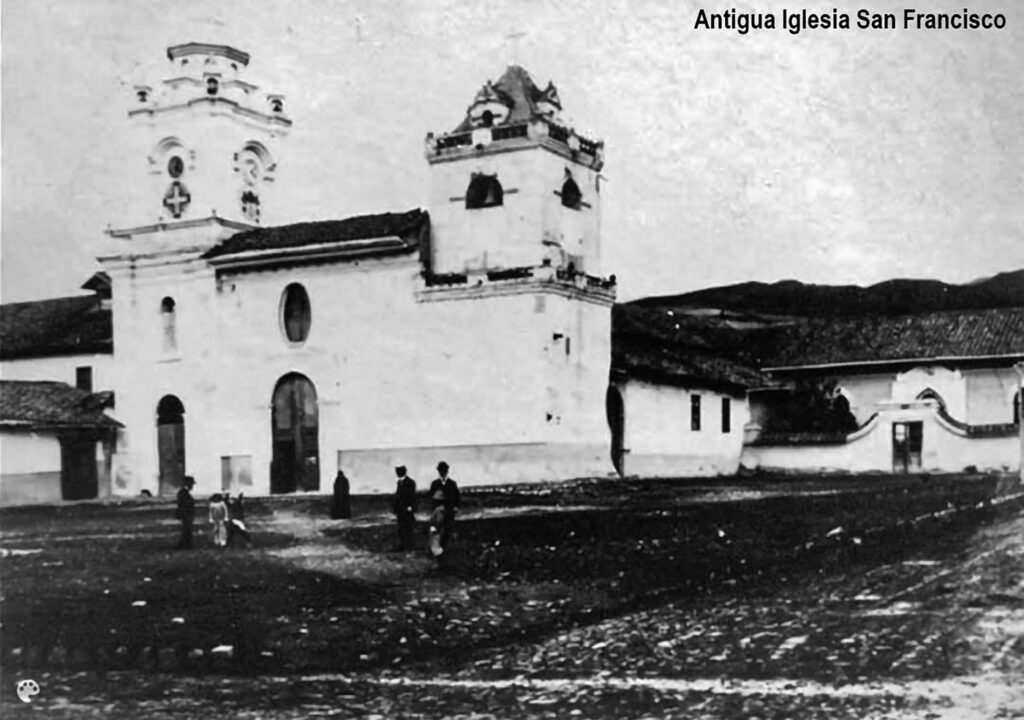

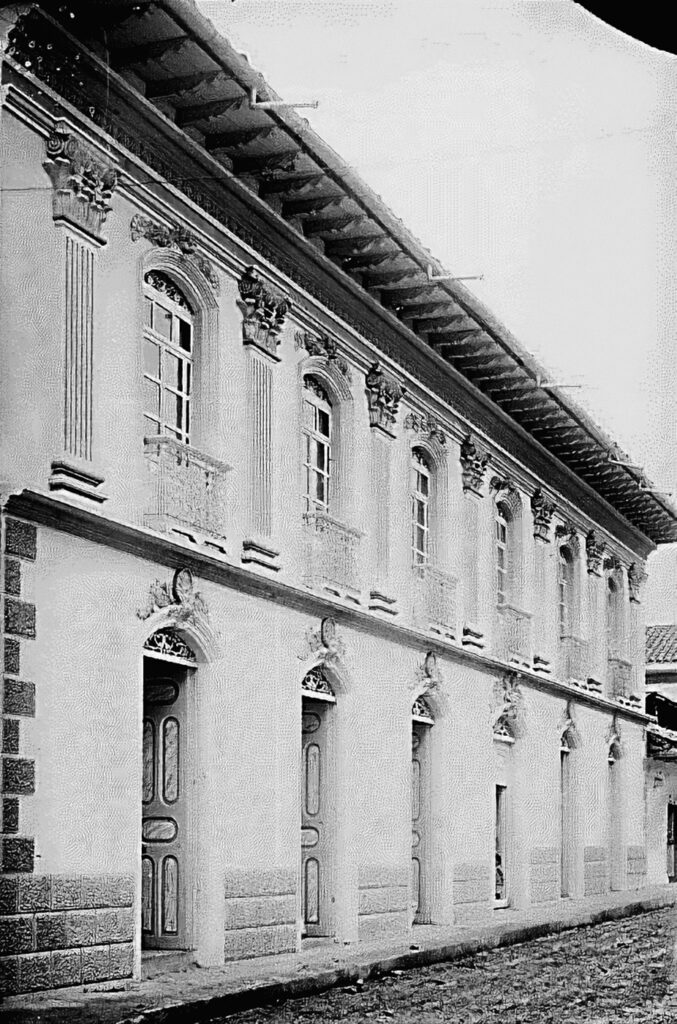

La época colonial temprana se extiende entre 1548 hasta 1749 (Jaramillo Alvarado, 1982) con construcciones caracterizadas por el uso materiales tradicionales como el adobe, el tapial y la madera; además, se caracterizaban por tener patios centrales, traspatios y caballerizas; así también, tenían escasas ventanas y las fachadas eran asimétricas y sombrías (Agurto Rojas, 2012). A partir de 1575 aparece la tecnología para hacer ladrillos y tejas, por lo que la ciudad comienza a construir sus cubiertas de teja y no de paja (Fotografía 1). El segundo período de la época colonial fue a partir de 1748, año en que ocurrió un terremoto en la ciudad de Loja y destruyó la mayoría de las construcciones realizadas hasta esa fecha, por lo que obligó a los constructores españoles a reconstruir la nueva ciudad, pero en base a las nuevas ordenanzas de Sevilla. Este período tardío de la época colonial se caracteriza por una nueva implementación de viviendas tipo españolas que ubican el patio como elemento ordenador de los espacios. En ellas se mantenían aún los materiales como el adobe y el tapial; además la estructura se la seguía desarrollando de madera (Aguirre Burneo, 2017). En instituciones públicas y religiosas, en esta época colonial, se caracterizan por la simetría y elementos decorativos en sus fachadas, los patios centrales y la utilización del adobe en sus monumentales construcciones (Fotografías 2 y 3).

Calle Lourdes, viviendas de la época colonial.

Fuente: Archivo Histórico I, Municipio de Loja.

Iglesia de Santo Domingo, época colonial.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

Iglesia de San Francisco, época colonial.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

Época republicana

El suceso que marcaría la transición entre la época colonial y la época republicana, sería la Independencia de Loja, suceso que se dio el 18 de noviembre de 1820. En la ciudad de Loja para inicios del siglo XX según lo indica Armijos Ayala (1995) “no había sino cinco calles a lo largo de la ciudad: la Bolívar, la Sucre, la Bernardo Valdivieso, la Olmedo y la Juan José Peña hacia el oriente. […] Las calles transversales no eran sino siete. No existía la calle 18 de noviembre, acaso la más importante actualmente, o sea, la pequeñísima ciudad no había sobrepasado los ríos que la circundan” (p. 13).

En la Loja republicana, la transformación arquitectónica se caracteriza por la transición de edificaciones coloniales (principalmente religiosas) a construcciones republicanas, que representan la mayor parte del patrimonio arquitectónico actual. Estas edificaciones republicanas, construidas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, exhiben una mezcla de estilos, incluyendo historicismos neoclásicos y elementos barrocos, lo que las convierte en viviendas eclécticas.

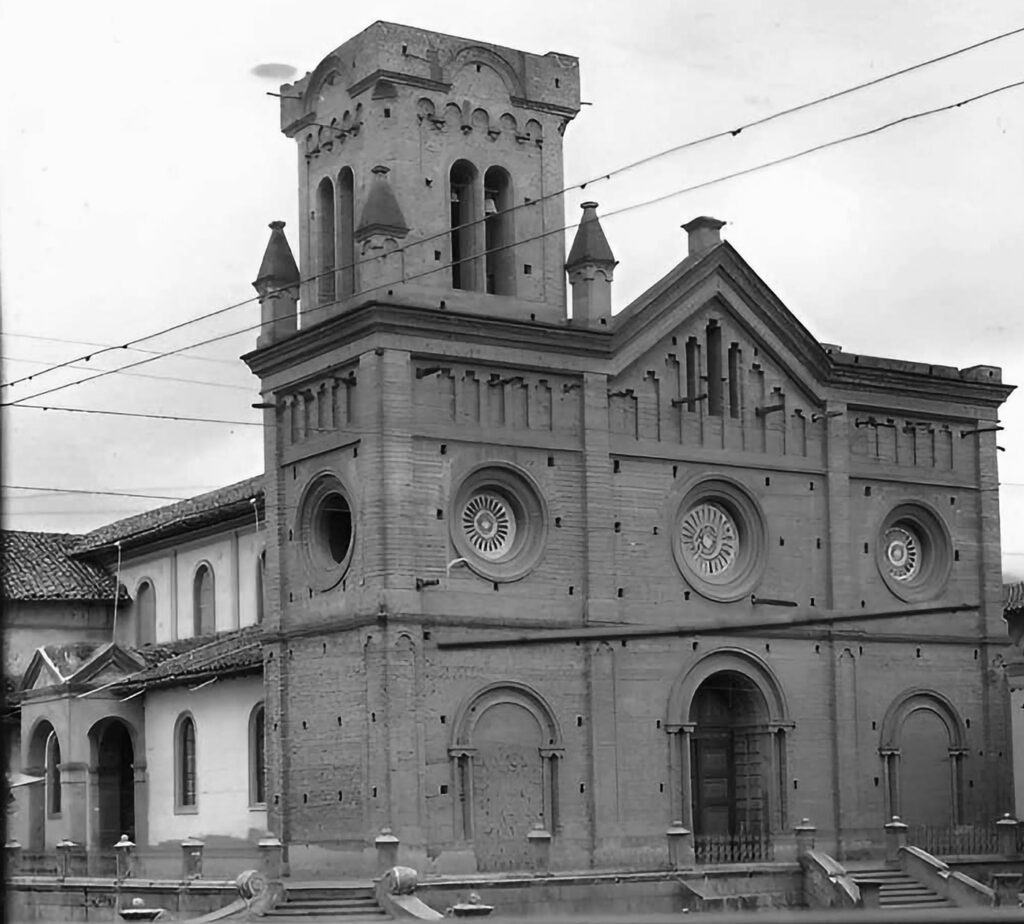

En 1916 se da inicio a la reconstrucción de varios templos religiosos, ya que consideraban a los existentes, como obras carentes de estética, por lo que en algunos casos los reconstruyeron y en otros los destruyeron totalmente. Entre estas obras religiosas se encuentra el nuevo templo de Santo Domingo (Fotografías 4 y 5), realizado bajo la dirección del Padre Pedro Brunning. Esta nueva iglesia, representa un estilo ecléctico con estilo románicos y góticos en sus dos torres (Arias Polo y Vimos Abad, 2011).

Iglesia de Santo Domingo, época Republicana 1era etapa.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

Iglesia de Santo Domingo, época Republicana 2da etapa.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

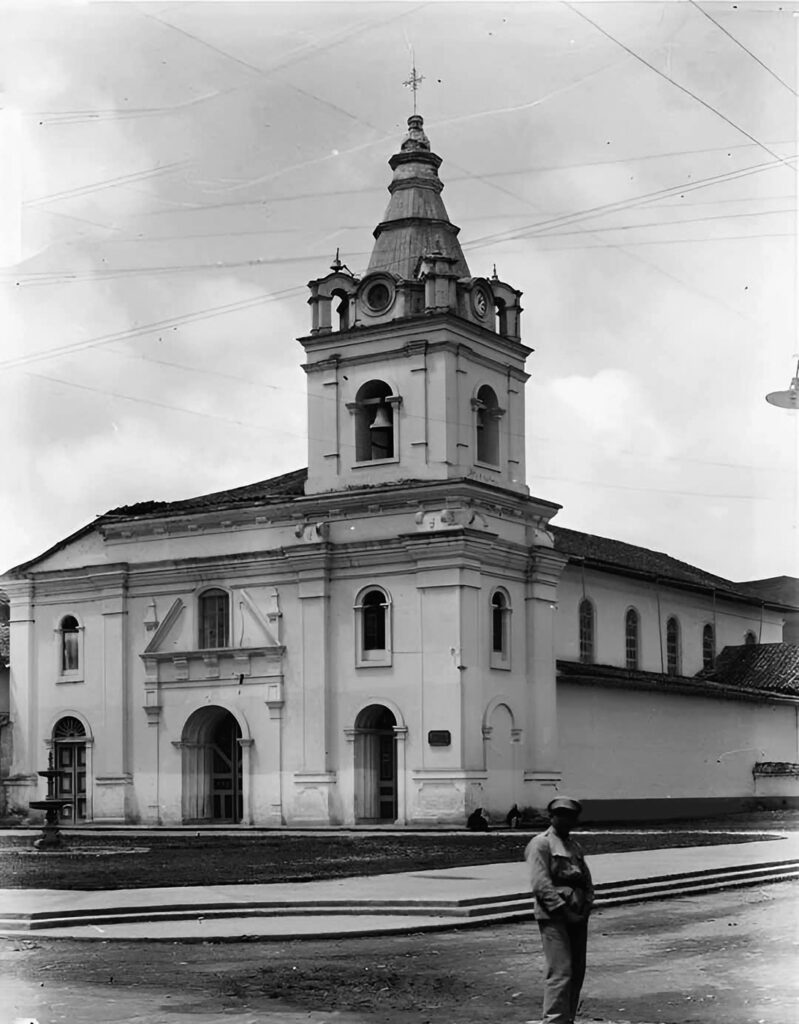

La iglesia de San Francisco se desarrolla bajo el estilo barroco muy común en las nuevas iglesias de la época, adornadas con columnas salomónicas y un relieve intrincado que representa pasajes bíblicos. El templo fue prácticamente destruido por el terremoto de 1858, perdiéndose valiosos documentos históricos relacionados con la iglesia y el convento, representando una pérdida significativa para el patrimonio documental local. Posteriormente, el templo fue restaurado, adoptando un estilo renacentista con elementos neogriegos, que se ha conservado hasta la actualidad. La primera etapa de esta restauración se llevó a cabo entre los años 1887 y 1930, marcando un importante esfuerzo por conservar la arquitectura religiosa de la ciudad (Fotografía 6, y Fotografía 7).

Iglesia de San Francisco, época Republicana 1era etapa.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

Iglesia de San Francisco, época Republicana 2da etapa.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

En las primeras décadas del siglo XX hubo dos sucesos que propiciaron el comienzo de la época de modernización en el Ecuador. El primero fue la llegada del ferrocarril a Quito el 25 de junio de 1908; este suceso ayudó a que se comunicaran los dos polos de economía nacional más importantes hasta la época, las ciudades de Quito y Guayaquil. Para esto, se desarrollaron una serie de construcciones y adecuaciones en calzadas para poder implementar la máquina de vapor, cuya incorporación resultaría primordial en la dinamización del comercio interprovincial y con Europa. Este medio de transporte colaboró en la movilización de piezas y materiales de construcción dentro del país (Del Pino Martínez, 2009).

El segundo suceso importante fue la exposición nacional celebrada el 10 de agosto de 1909; para este evento cultural y científico, el presidente Eloy Alfaro, dispuso la construcción de un edificio que acoja dicho evento, este edificio denominado El Palacio de la Exposición y que actualmente se denomina Palacio de la Recoleta, se construyó a base de un sistema mixto de ladrillo, adobe, piezas de cemento y riel de tren, por lo que se podría decir que es el primer edificio que experimentó una aleación entre el hormigón y el hierro. En este evento se dieron a conocer los logros tecnológicos desarrollados por algunos países de Europa y algunos de Latinoamérica (Vásquez Hahn, 1989). Sin embargo, la transición a la arquitectura moderna fue compleja, tanto en Quito como en Guayaquil, debido a la pugna entre distintas posiciones; por un lado, los conservadores que creían en que debía mantenerse la arquitectura ecléctica y neoclásica, por otro, profesionales con una posición innovadora, con nuevos sistemas constructivos de hormigón armado y de acero. Recién hacia 1935 comenzaron a aparecer claros proyectos de arquitectura moderna en el país; hasta la fecha habían predominado la construcción de edificios públicos y administrativos con ciertas características decorativas y neoclasicistas en la fachada pero con un criterio arquitectónico funcional y con sistemas constructivos nuevos como el hormigón y el acero (Benavides Solís, 1995).

Hacia el año de 1928, la ciudad se consolida en el casco central, teniendo un trazado de vías ordenadas y tipologías de construcciones de uno a dos niveles, en su mayoría construcciones de tapial, adobe y madera (Agurto Rojas, 2012). En la década del cuarenta, a partir de las teorías urbanísticas vigentes se formularon los denominados Planes Reguladores en ciudades como: Quito, Latacunga, Ibarra y Loja. Allí se prefiguró una imagen deseada de ciudad vinculada más con modelos ideales-especializados, traídos del exterior, que con la realidad urbano-regional (Carrión Mena, 1992). En esta época, la vivienda se consideraba con una visión de poderío, ya que el que tenía más dinero, decoraba de una mejor manera su fachada, por lo que algunas viviendas llegaron a tener un estilo arquitectónico ecléctico (Fotografías 8 y 9) (Aguirre Burneo, 2017).

Vivienda de estilo republicano.

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Quito (1934).

Derecha. Colegio la Inmaculada, época Republicana, Ecuador.

Fuente: Archivo Histórico del Banco Central, Loja.

Arquitectura moderna en Quito y Loja

Un aporte fundamental a la arquitectura moderna en Ecuador se dio en 1942 cuando se encargó al arquitecto uruguayo Guillermo Jones Odriozola la elaboración del Plan Regulador de la capital, continuado luego por su colaborador, también uruguayo, Gilberto Gatto Sobral, debido a los problemas de salud de Jones Odriozola, quien viajó a Estados Unidos (Maldonado, 1990). Paralelamente, se había encomendado a Jones Odriozola el diseño de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. Si bien realizó algunos bosquejos iniciales del campus, estos fueron posteriormente modificados y desarrollados por Gatto Sobral, quien, además, construyó varios edificios del campus universitario, tales como el Edificio Administrativo, la Facultad de Jurisprudencia, la Facultad de Economía y la residencia universitaria. A lo largo de los años, Gatto Sobral continuó completando otras edificaciones dentro del campus, consolidando su contribución al desarrollo arquitectónico de la universidad (Maldonado, 1990). También diseñó el pensum académico de la Escuela de Arquitectura junto al arquitecto uruguayo Alfredo Altamirano, de tal manera que el año académico comenzaría a funcionar en el período 1946-1947 (Benavides Solís, 1995).

En esta nueva Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, se incorporaron también destacados profesionales del exterior y profesionales ecuatorianos que habían realizado sus estudios en diferentes universidades de Europa y Estados Unidos[3].

Los arquitectos que desempeñaron funciones docentes en la Universidad Central del Ecuador no sólo se limitaron a la enseñanza, sino que también tuvieron un impacto significativo en la creación de numerosos edificios públicos, privados y residenciales en diversas ciudades del país. En particular, Gilberto Gatto Sobral también dejó su huella en ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba y Latacunga. Además, fue responsable del diseño de los Planes Reguladores de ciudades como Cuenca, Ambato, Manta, Pelileo, Salcedo, Píllaro y Loja (Cornejo Rosales, 1947).

Un hecho clave que impulsó la construcción de grandes edificaciones por parte de los principales arquitectos del país fue la designación de Ecuador como sede de la Undécima Conferencia Interamericana de Cancilleres en la década del cincuenta. Para este evento, el país requería la construcción de equipamientos que, hasta ese momento, no existían. En respuesta a esta necesidad, se creó la Secretaría General de Planificación, institución encargada de seleccionar a diversos profesionales para desarrollar proyectos arquitectónicos acordes a la época. Así, se llevaron a cabo importantes edificaciones como el nuevo edificio para la Cancillería, el Palacio Legislativo, la remodelación del Palacio de Gobierno, el edificio de la Caja de Seguros, los aeropuertos de Quito y Guayaquil, entre otros (Del Pino Martínez, 2004).

El inicio del movimiento moderno en la ciudad de Loja, mucho más tardío, se produjo entre los años 1960 y 1980, impulsado por varios acontecimientos clave que facilitaron su implementación. Uno de los más significativos, fue la presentación del Plan Regulador diseñado por el arquitecto Gilberto Gatto Sobral en los años sesenta, que contribuyó a ordenar la ciudad de manera más eficiente y planificada. Además, la llegada de numerosos profesionales lojanos, formados en el extranjero o en las nuevas Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Civil del país, jugó un papel fundamental. Estos profesionales trajeron consigo ideas innovadoras y técnicas constructivas avanzadas, que marcaron un contraste con las prácticas tradicionales que predominaban hasta ese momento en la ciudad (Medina Alvarado, 2010).

Con el plan de Gatto Sobral de inicios de 1960, se cambiarían las disposiciones constructivas y pasarían a 2,6 metros de altura en la sala, comedor y habitaciones; 2,4 metros de altura en el hall, y corredores; y 2,8 metros de altura en locales con cubierta inclinada (Moscoso Falconi y Navas Rendón, 1977). Además, en estas nuevas ordenanzas constan retiros de 3 y 5 metros para las urbanizaciones a desarrollar, lo que permitió crear estos antepatios de transición entre lo público y lo privado; haciendo de las viviendas residenciales, lugares totalmente privados (Bravo Rodríguez, 1999).

Las principales características de estas construcciones modernas son:

> Utilización total del hormigón armado como sistema constructivo.

> Implementación de diferentes texturas como la piedra pizarra o el hormigón visto; así también la utilización de perfiles de hierro en ventanas y en los pasamanos de los balcones.

> Eliminación de toda decoración en fachada.

> Predominio y simplicidad en sus formas geométricas.

> Volúmenes lisos.

> Mayor presencia de vanos que de llenos.

> Regularidad y ritmo en su fachada.

> Estructura modulada y volados.

> Utilización en su envolvente de mampostería de ladrillo y en algunos casos vidrios de suelo a techo.

> Utilización de tubos de hierro galvanizado o de hormigón armado en la fachada; elemento que ayuda a la conformación del porche para los vehículos.

> Manejo de elementos de jerarquización vertical ya sea destinadas para las gradas o como chimeneas en algunos casos de residencias.

> Implementación de elementos de jerarquización horizontal como los aleros, antepechos y los balcones.

> En cuanto a la funcionalidad, se desarrollan para residencias diferentes zonas conectadas a partir de un pasillo; es así que se distinguen las zonas semi públicas, zonas sociales, zonas de servicios, y zonas privadas (Delgado Cruz, 2009).

Análisis de caso de estudio de arquitectura moderna en Loja. La Capilla de la Medalla Milagrosa

Configuración del proyecto con su entorno

Antecedente

En el año de 1959, se encargó al arquitecto Marcelo Rodríguez Palacios el diseño y construcción de la Capilla de la Medalla Milagrosa, por parte de la rectora del Colegio La Inmaculada, la hermana Luisa León. Motivada por su deseo de ofrecer una visión renovada de la educación y de proyectar una imagen innovadora para la institución, la hermana Luisa tomó la decisión de demoler la antigua iglesia de características de la época colonial. El objetivo era reemplazarla por una nueva capilla con un diseño moderno (La Hora, 2016).

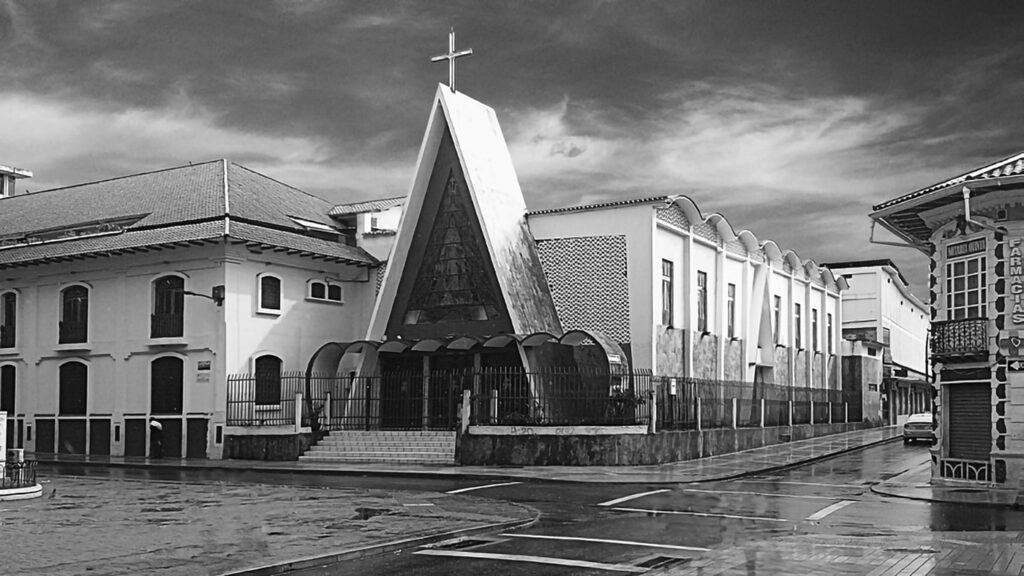

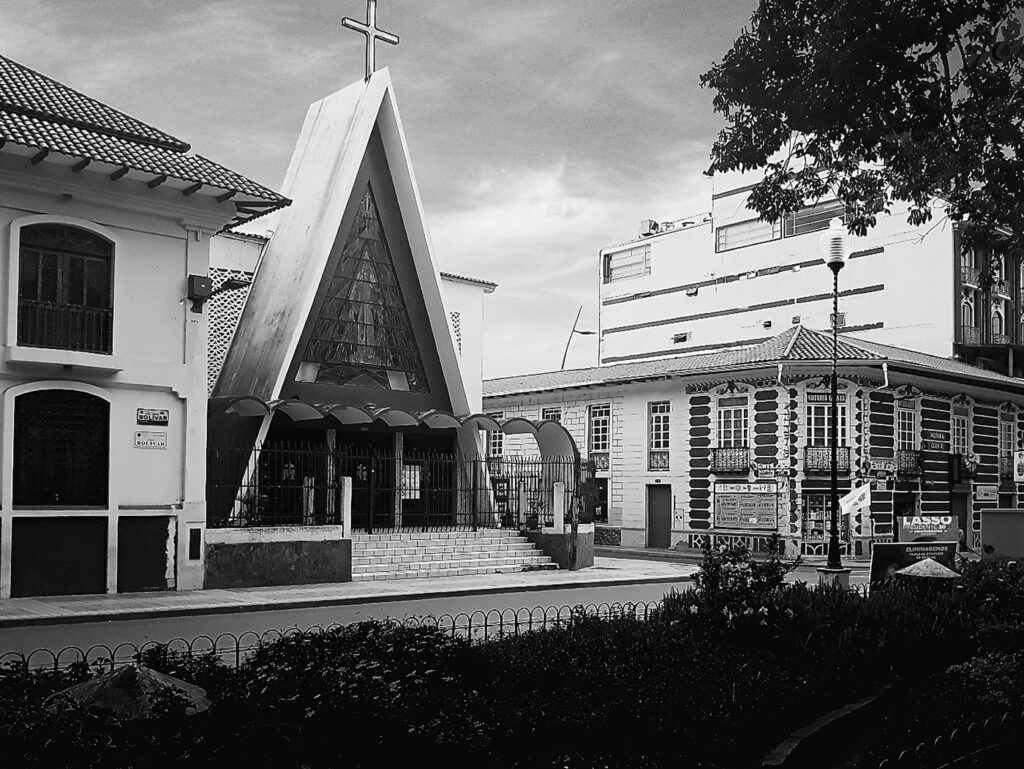

El proyecto rompe con el entorno inmediato construido, caracterizado principalmente por construcciones coloniales, siendo la única obra con características modernas en la zona (Fotografías 10 y 11).

Capilla de la Medalla Milagrosa.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Capilla de la Medalla Milagrosa y su entorno.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Análisis del lugar (emplazamiento)

La Capilla de la Medalla Milagrosa está situada en el centro de la ciudad de Loja, en una zona de Primer Orden, lo que implica que se encuentra rodeada de una considerable cantidad de edificaciones de la época colonial, así como de la época republicana. En este contexto, el proyecto se emplaza con un retiro frontal y lateral. Este detalle lo convierte en el único proyecto en la zona con tales características de retiro, lo que genera espacios libres que delimitan y separan lo público de lo privado. A su vez, el proyecto se encuentra alineado paralelamente con una de las iglesias más antiguas de Loja, la Iglesia de Santo Domingo con características tanto de la época colonial como de la republicana. Esta particular ubicación confiere al proyecto un carácter singular, ya que su inserción en este sector crea un contraste entre edificaciones de diferentes períodos históricos y estilos arquitectónicos (Figura 1).

El proyecto y su entorno.

Fuente: elaboración propia.

El solar tiene una forma rectangular y se localiza en la esquina de la manzana, entre la calle Bolívar y la calle Vicente Rocafuerte. Aunque la topografía de la zona es plana, el arquitecto optó por diseñar el proyecto a partir del nivel +1,08 metros. Esta decisión se tomó con el propósito de establecer una conexión directa entre la iglesia y el Colegio La Inmaculada, condición impuesta por las hermanas que contrataron al arquitecto Rodríguez Palacios, dado que la capilla forma parte de dicho colegio.

El terreno recepta los vientos directos provenientes de la provincia de Zamora Chinchipe; tanto los vientos del noreste como las brisas del norte. Además de esto, el recorrido solar ayuda a que el proyecto recepte de una manera óptima la luz al interior de la iglesia.

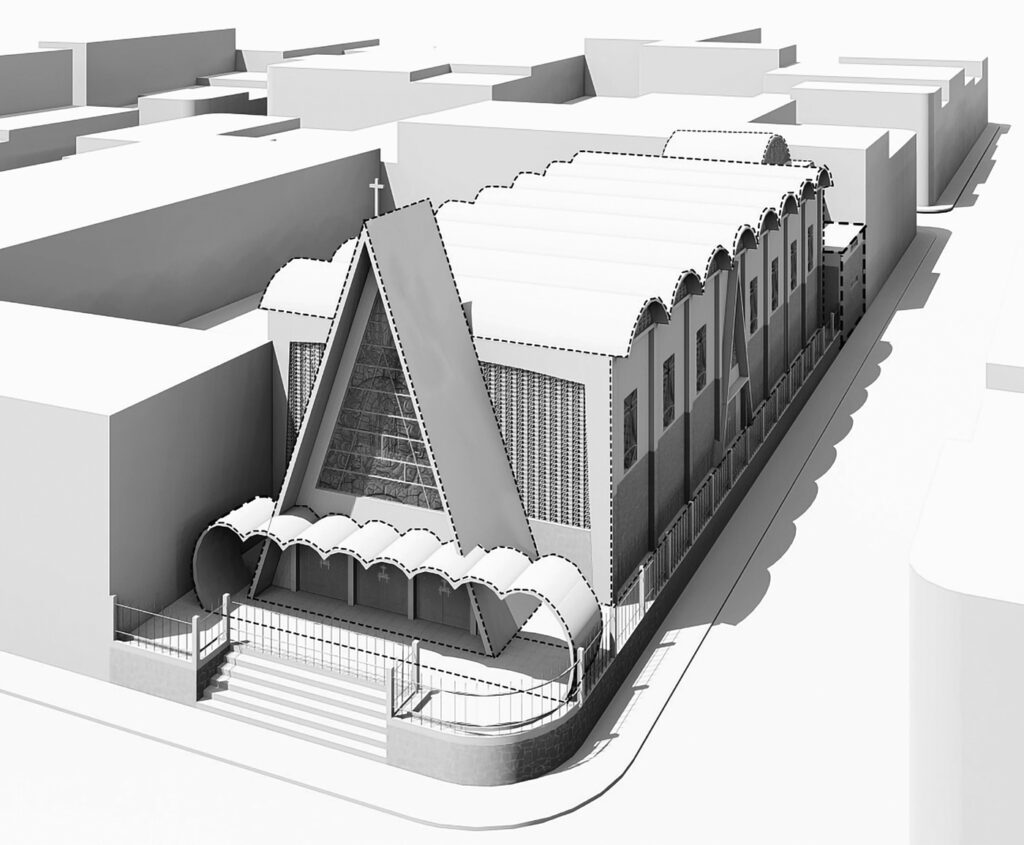

Componentes básicos del proyecto

El proyecto se encuentra en un área con un alto flujo peatonal y vehicular. Por tal motivo, la decisión del arquitecto Rodríguez Palacios fue vincular directamente el proyecto con su entorno inmediato, en este caso, con la Plaza de Santo Domingo. Adopta los lineamientos de retiros establecidos en el plan desarrollado por Gatto Sobral de 1960, lo que genera un espacio de transición entre la calzada y el edificio. Para ello, se eleva mediante gradas a un nivel superior de 1,08 metros, creando así una zona libre que, aunque vinculada a la plaza, previene posibles conflictos derivados del intenso flujo peatonal de la zona (Figura 2).

Volumetría del proyecto.

Fuente: elaboración propia.

En esta planta baja, Rodríguez Palacios asigna el primer bloque a un nártex, espacio de transición entre la zona libre y la nave central. Luego, diseña un segundo bloque destinado a un área pública. Al prescindir de estructura interna, facilita la ubicación de la nave central sin necesidad de construir naves laterales, lo cual difiere de las iglesias de la época que solían incluirlas. Además, sitúa un tercer bloque en la parte posterior, diseña una zona privada y la sacristía, aprovechando para incorporar también un baño privado para el sacerdote, una característica poco común en iglesias de esa época. Finalmente, de manera perpendicular, diseña un cuarto bloque que alberga el presbiterio y el altar, con su propia estructura y cubierta.

La planta baja fue diseñada sin estructura interna, lo que permite crear un único espacio en el bloque 2, donde se ubica la nave central. Esta nave está formada por un corredor principal de 1,2 metros de ancho en el centro y dos corredores laterales de la misma anchura. Además, dispone de un corredor transversal central, mucho más amplio, con 1,8 metros de ancho.

Planta baja redibujo.

Fuente: elaboración propia.

Contenido de la planta baja:

01 zona libre; 02 nártex;

03 nave central; 04 presbiterio;

05 altar; 06 sacristía; 07 vestidor; 08 baño privado.

Planta alta redibujo.

Fuente: elaboración propia.

Contenido de la planta alta: 01 coro.

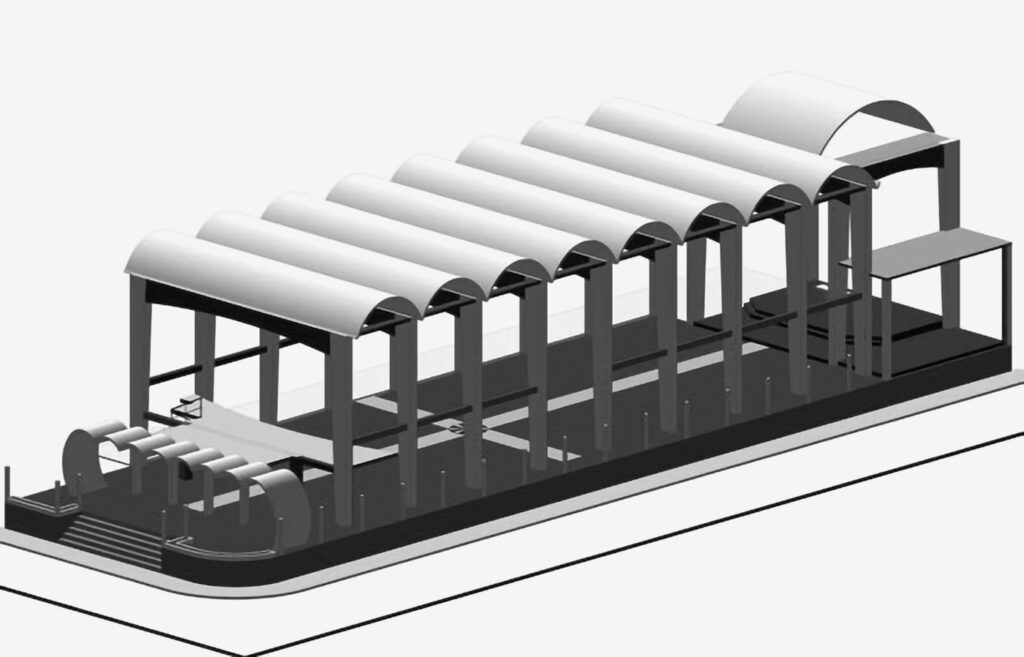

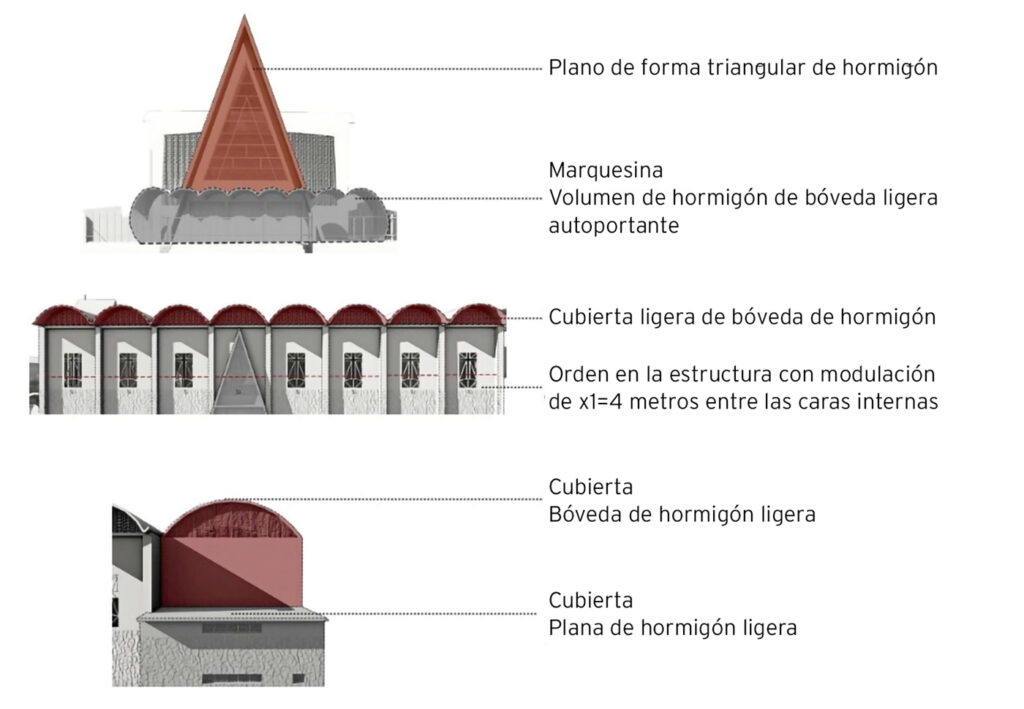

En la planta de cubiertas, el arquitecto Rodríguez Palacios manifiesta claramente su intención de introducir nuevos criterios de construcción en la arquitectura de Loja. Con este propósito, opta por un innovador sistema tipo cáscara de hormigón armado, que, estructuralmente, es capaz de resistir los esfuerzos de compresión y absorber pequeños momentos de flexión en puntos específicos de su superficie. Este sistema es especialmente adecuado para cubiertas con grandes vanos, lo que motiva al arquitecto a adoptarlo no sólo para la cubierta principal, sino también para la marquesina del acceso principal (Figuras 5 y 6).

Render de la perspectiva externa.

Fuente: elaboración propia.

Alzado frontal.

Fuente: elaboración propia.

Rodríguez Palacios adopta criterios de ritmo en la fachada lateral, regularidad entre los vanos y llenos (Fotografía 12 y Figuras 7 y 8). También adopta una cubierta tipo bodega de hormigón armado con apoyo en los pórticos con una dimensión de 4 metros, entre las caras internas de las columnas, ubicando un criterio de orden en la estructura, lo que genera que internamente se genere una planta diáfana.

Estado actual de la fachada lateral.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Render de la fachada lateral.

Fuente: elaboración propia.

Alzado lateral redibujo.

Fuente: elaboración propia.

Composición formal del proyecto

Sistema constructivo y materialidad

El proyecto fue íntegramente construido en hormigón armado, material que no sólo cumple funciones estructurales, sino que también define la expresión formal de la obra. Como complemento innovador, el arquitecto incorporó piedra pizarra natural proveniente de Cariamanga –localidad ubicada en la provincia de Loja–, empleándola estratégicamente en el zócalo de las fachadas (Figuras 9 y 10). Esta decisión aporta textura y vincula materialmente la obra con su contexto geográfico.

Materialidad del proyecto, Cobogó. Estado actual.

Fuente: registros fotográficos del autor.

Render de la materialidad y los elementos de cobogó.

Fuente: elaboración propia.

El uso de una cubierta tipo cáscara de hormigón armado no sólo resolvió de manera eficiente los requerimientos estructurales y espaciales del proyecto, sino que también brindó la oportunidad de integrar un elemento de cobogó. Este componente, de estructura hueca y prefabricada, facilita la ventilación cruzada y la iluminación natural del espacio interior. Los cobogós fueron fabricados en serie en un almacén local y posteriormente instalados como parte esencial del diseño arquitectónico, aportando tanto funcionalidad como valor estético.

En el interior se usó hierro y madera para la barandilla del mezzanine, lo que añade calidez y contraste al conjunto. Las ventanas del proyecto están compuestas por una combinación de vidrio y estructuras metálicas de hierro, permitiendo transparencia y robustez. Para los pisos, se utilizaron baldosas de 30×30 cm en la mayor parte del recinto, mientras que en el área del presbiterio se optó por mármol pulido de alto tránsito, lo que enfatiza su carácter litúrgico y jerárquico dentro del espacio.

Estructura – Sistema portante

En lo que respecta al sistema estructural empleado por Rodríguez Palacios, este se basa en una estructura de pórticos de hormigón armado (Figura 11), conformada por pilares dispuestos con una modulación regular de 4 metros entre ejes. En la base, los pilares presentan una sección de 0,4×0,6 metros; sin embargo, esta sección varía a medida que se elevan, alcanzando en la parte superior –a la cota +9,05 metros– unas dimensiones de 0,4×1 metros. Esta ampliación progresiva de la sección responde a exigencias estructurales específicas y permite soportar una viga de gran luz, de 11,3 metros de longitud.

Estructura de cubierta, viga, marquesina y cubierta plana inclinada, renderizado.

Fuente: elaboración propia.

Dicha viga presenta también una variación en su sección: en ambos extremos alcanza un peralte de 1 metro, mientras que en la zona central se reduce a 0,65 metros. Esta solución estructural optimizada posibilita el soporte eficiente de la cubierta tipo cáscara propuesta por Rodríguez Palacios, la cual se caracteriza por su ligereza formal y su complejidad técnica.

La disposición de los pórticos no sólo resuelve las cargas estructurales de manera eficiente, sino que también permite liberar la planta baja de elementos portantes intermedios. Esto da lugar a un espacio interior amplio, continuo y diáfano, alineado con los principios de flexibilidad y funcionalidad que caracterizan la arquitectura moderna (Figura 12).

Estructura de cubierta, plasticidad del hormigón.

Fuente: elaboración propia.

Resultados

En la Capilla de la Medalla Milagrosa, el arquitecto Rodríguez Palacios explota plenamente las propiedades plásticas del hormigón, utilizando como punto de partida una modulación estructural basada en pórticos. Esta organización le permite ordenar los espacios interiores de manera clara y eficiente. A partir de esta lógica estructural, implementa –por primera vez en la ciudad– una cubierta tipo bóveda de hormigón armado, sostenida por vigas de gran luz, lo que constituye un hito técnico y formal dentro del contexto local.

En la fachada este, correspondiente al acceso principal, Rodríguez Palacios experimenta con el diseño de una marquesina en forma de bóveda ligera y autoportante, que se interseca con un volumen plano de geometría triangular. La intersección de estos dos elementos da lugar a una configuración formal poco convencional, pero de gran singularidad arquitectónica.

Por su parte, en la fachada norte, y a una altura distinta, diseña una cubierta plana que, en conjunto con la estructura porticada, conforma un prisma de geometría rectangular. En esta misma fachada, se evidencian claramente los criterios compositivos del arquitecto: deja expuestas las columnas estructurales y retranquea la mampostería, generando planos verticales que, al unirse, producen juegos de sombras. Esta estrategia formal contribuye a establecer un ritmo visual constante a lo largo de la fachada.

En síntesis, la estructura expuesta, la repetición de las bóvedas en la cubierta, y los principios compositivos empleados por Rodríguez Palacios, dotan al proyecto de una forma orgánica, pura y coherente con los ideales de la arquitectura moderna (Figura 13).

Alzado norte redibujo.

Fuente: elaboración propia.

Análisis del proyecto con los cinco atributos de la modernidad

Rigor

A pesar de que el arquitecto contaba con la posibilidad de ocupar todo el solar, la decisión de incorporar los retiros permitió la creación de espacios de transición. En términos proporcionales, Rodríguez Palacios destinó tres cuartas partes del solar a la obra, lo que refleja un enfoque moderno en el diseño. De esta manera, al cumplir con su plan arquitectónico interno, optó por no ampliar la edificación para llenar todo el espacio disponible, priorizando la calidad y la funcionalidad del proyecto.

Precisión

La precisión en la Capilla de la Medalla Milagrosa se manifiesta a través de su modulación estructural. Esta se organiza en sentido horizontal por ejes separados cada 2,2 metros (X1), con una variación de 3 metros (X2) en sus extremos. En el sentido vertical, se dispone una modulación de 4 metros (Y1), con variaciones de 3,2 metros (Y2) en uno de sus lados y 7 metros (Y3) en el extremo opuesto (Figura 14).

En la nave central, también se evidencia la precisión del diseño arquitectónico, particularmente en la disposición de los dos corredores laterales, cada uno con una medida de 1,2 metros, y el corredor central, que mide 1,8 metros. En cuanto a las gradas del acceso principal, Rodríguez Palacios hace coincidir el ancho de estas con la longitud total de las tres puertas de ingreso (X3). Respecto a las columnetas del cerramiento, el arquitecto emplea una modulación precisa, con una distancia de 2,5 metros entre ejes, lo que facilita la continuidad del cerramiento a lo largo de la estructura (Figura 14).

Precisión en su estructura redibujo.

Fuente: elaboración propia.

Economía visual y constructiva

Este proyecto se caracteriza por su ausencia de ornamentación superflua, siendo los detalles y el sistema constructivo los elementos que embellecen la obra. Este principio se puede observar en la decisión del arquitecto de retranquear la pared, dejando al descubierto la estructura (pilares), lo que genera planos verticales fácilmente identificables y continuos a lo largo de la fachada. Además, en la parte superior, se dispone una viga pequeña que sostiene los elementos huecos, creando planos horizontales que, al unirse con las columnas, aportan una estética única a la obra. En cuanto a la economía constructiva, Rodríguez Palacios articula la piedra pizarra en el zócalo, utiliza hormigón armado para la estructura, y emplea vidrio y metal en los vanos, además de los elementos de cobogó. Estos materiales, en su forma pura, expresan la realidad formal de la obra, contribuyendo a su integridad estética y constructiva.

Reversibilidad

La modulación diseñada permite que la obra mantenga una planta libre en su interior, lo que facilita una disposición ordenada y diáfana del espacio. A pesar de que el programa arquitectónico fue concebido para una iglesia de características modernas, la liberación de los espacios internos hace que la edificación sea adaptable a diversas funciones, lo que la convierte en una obra reversible. Es importante señalar que el programa arquitectónico de esta iglesia se ha mantenido fiel a su concepción original.

Universalidad

La obra se integra adecuadamente con su entorno, y su programa arquitectónico es ordenado y claro, con una concepción simplificada en comparación con otras iglesias de la época. Además, la estructura de la cubierta tipo bóveda de hormigón, apoyada sobre grandes vigas, dota al proyecto de un carácter universal que permite su reconocimiento en cualquier parte del mundo. A pesar del paso del tiempo, los elementos estructurales de la obra siguen siendo fácilmente identificables, lo que le otorga una atemporalidad y versatilidad para su implantación en otros contextos.

Conclusiones

El estudio evidenció cómo el arquitecto Rodríguez Palacios aprovechó estratégicamente la topografía, las visuales, la ventilación y el soleamiento, principios fundamentales de la arquitectura moderna, que promueve una integración armónica entre la edificación y su contexto. Es particularmente significativo que el proyecto se ubique paralelo a una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad, la iglesia de Santo Domingo –edificada en la época colonial y reconstruida en la era republicana–. En este sentido, la propuesta rompe con los paradigmas estilísticos tradicionales, al introducir un lenguaje moderno en el centro histórico de la ciudad. Esta obra, concebida como el primer y único proyecto religioso con características modernas en Loja para su época, logró integrarse de manera notable al entorno urbano, al punto que, más de 60 años después, sigue siendo un referente icónico de la arquitectura lojana (Fotografías 13 y 14). El análisis permitió identificar un enfoque racionalista en la organización del programa arquitectónico, el cual revela una clara intencionalidad en la disposición funcional de los espacios.

Contraste entre la iglesia Santo Domingo y Capilla de la Medalla Milagrosa.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Capilla con su entorno.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Asimismo, Rodríguez Palacios incorporó nuevas tipologías programáticas, que posteriormente sirvieron como modelo para el desarrollo de propuestas arquitectónicas modernas tanto en la ciudad de Loja como en otras regiones del Ecuador. Un claro ejemplo de esto es la Capilla de las Madres Conceptas construida en 1964 por el mismo arquitecto con características modernas; además de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro construida entre 1964 y 1974 por el arquitecto Francisco Eguiguren (Fotografías 15 y 16).

Capilla de las Madres Conceptas 1964.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1964-1974.

Fuente: registro fotográfico del autor.

El concepto constructivo adoptado por el arquitecto se basa en una estructura modular, que permite la conformación de plantas diáfanas y organizadas. Se destaca, además, el uso innovador de las propiedades plásticas del hormigón, así como la referencia explícita a la estructura desarrollada por Amancio Williams para la cubierta tipo cáscara, aplicada en esta iglesia. Esta estrategia evidencia la intención de explorar nuevas formas arquitectónicas y métodos constructivos en el contexto nacional. Esta obra fue el punto de partida para la utilización de las propiedades plásticas del hormigón en otras obras como el Mercado Mayorista Gran Colombia, construido en 1978 (Fotografía 17).

Mercado Mayorista Gran Colombia 1978.

Fuente: registro fotográfico del autor.

Finalmente, al ser la primera obra religiosa construida con características propias de la modernidad en la ciudad de Loja, se constata la influencia significativa de Marcelo Rodríguez Palacios en las edificaciones posteriores, tanto en la ciudad como en la provincia. Esta afirmación se sustenta en el uso innovador de las propiedades plásticas del hormigón, que marcó un precedente y se convirtió en el punto de partida para la adopción generalizada de esta técnica en proyectos posteriores. Un ejemplo concreto de esta influencia es la iglesia de Chuquiribamba (parroquia de Loja), construida en 1978, la cual presenta claros rasgos derivados del lenguaje arquitectónico de Rodríguez Palacios, como el empleo expresivo del hormigón armado, el uso de piedra pizarra en los zócalos y la incorporación del cobogó como recurso de ventilación e iluminación natural.

Asimismo, Rodríguez Palacios dejó una huella profunda como formador, fue el primer arquitecto en Loja, fundador del Colegio de Arquitectos de Loja y un educador comprometido con la capacitación de la mano de obra local, a la que instruyó gratuitamente en los nuevos sistemas constructivos basados en el hormigón armado y el acero. Esta mano de obra calificada fue posteriormente empleada por los arquitectos que lideraron el desarrollo urbano en la región durante la década del setenta ■

NOTAS

[1] Los orígenes teóricos de la arquitectura moderna pueden situarse en el ensayo Après le Cubisme (1918), escrito por Amédée Ozenfant y Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier), texto que representa uno de los primeros fundamentos teóricos del nuevo arte moderno. En esta nueva etapa, Ozenfant y Jeanneret proponen una serie de principios rectores que incluyen la economía, la precisión, el rigor y la universalidad (Dempsey, 2002). Además de estos atributos, se incluye según Helio Piñón “la capacidad de un edificio para aceptar usos y circunstancias distintos a los iniciales” (2006, p. 176).

[2] En estas primitivas viviendas se realizaban vasijas y cántaros que servían para realizar la chicha; además, otra cualidad de estos pueblos aborígenes fue la construcción de la llamada “Chaqui Taclla”, que se refiere a la construcción de andenes en las laderas de los cerros (Cuenca, Gómez y Estrada, 2013, diapositiva 7).

[3] Entre estos profesionales se destacan, entre otros, además de Gatto Sobral, el ingeniero italiano Giovanni Rotta, el arquitecto ecuatoriano Sixto Durán Ballén, graduado en la Universidad de Columbia, New York; el ingeniero Leopoldo Moreno Loor, especializado en Londres; el arquitecto ecuatoriano Jaime Dávalos, también graduado en la Universidad de Columbia; el ingeniero Wilson Garcés, especializado en el Instituto Tecnológico de Illinois (premiado en el concurso para el proyecto de la Escuela Espejo) (Maldonado, 1976).

En Guayaquil también se desarrolló arquitectura moderna de gran calidad; entre sus más destacados profesionales se encuentra el arquitecto Guillermo Cubilla Renella, quien realizó obras entre 1945 y 1972, con claras influencias lecorbusieranas; también el arquitecto checo Karl Khon entre 1952 y 1957 y el arquitecto ecuatoriano Alamiro González Valdebenito, quien entre 1953 y 1979 dirigió el Departamento de Diseño de la Compañía Edificaciones Ecuatorianas, donde desarrolló proyectos de gran importancia (Compte Guerrero, 2010).

REFERENCIAS

- Aguirre Burneo, María Rosa (2017). Cambio de uso de edificio patrimoniales del centro histórico de Loja con fines turísticos. [Tesis de Arquitectura]. UIDE. https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1739

- Agurto Rojas, Henry Paúl (2012). Conservación y puesta en valor de la antigua avenida del Ejército. [Tésis de titulación]. UTPL. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1150

- Arias Polo, David Alfonso y Vimos Abad, Juan Andrés (2011). Ciudad Loxa. Análisis del proceso de implantación, crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Loja. [Tesis de grado]. UCUENCA.

- Armijos Ayala, Arturo (1995). Loja Antigua en la Memoria. Editorial Universitaria.

- Benavides Solís, Jorge (1995). La arquitectura del siglo XX en Quito (Vol. XVI). Banco Central del Ecuador.

- Bravo Rodríguez, Álvaro Fidel (1999). La arquitectura civil de la ciudad de Loja de la década de los 60’s. [Trabajo de titulación]. UTPL.

- Carrión Mena, Fernando (1992). Ciudades y políticas urbanas en América Latina. Red Ciudades/CODEL.

- Compte Guerrero, Florencio (2010, enero). La arquitectura moderna en Guayaquil. auc Revista de Arquitectura, (28), 30-38.

- Cornejo Rosales, Jorge (1947). Crónica Universitaria. Revista Anales, 75(325-326), 449-510.

- Cuenca, Hugo, Gómez, Diego y Estrada, Carlos (4 de diciembre de 2013). Introducción a la arquitectura [Diapositiva de PowerPoint]. SlideShare. https://es.slideshare.net/diego10desk/evolucion-de-loja-1

- Del Pino Martínez, Inés Angélica (2009). Ciudad y Arquitectura Republicana de Ecuador. 1850-1950. Editorial PUCE.

- Del Pino Martínez, Inés Angélica (coord.) (2004). Quito 30 años de arquitectura moderna 1950-1980. Trama.

- Delgado Cruz, María José (2009). La Arquitectura Moderna En Loja, Patrimonio y conservación. [Trabajo de titulación]. Universidad Técnica Particular de Loja.

- Dempsey, Amy (2002). Estilo, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno. Blume.

- Gastón Guirao, Cristina y Rovira Llobera, Teresa (2007). El Proyecto Moderno. Pautas de investigación. Ediciones UPC.

- Jaramillo Alvarado, Pío (1982). Historia de Loja y su Provincia. Municipio de Loja/Universidad Nacional de Loja.

- La Hora (2016, 7 de mayo). La capilla de la Medalla Milagrosa o Inmaculada. La Hora, 4-5.

- Maldonado, Carlos (1976). Una pequeña y personal historia de la facultad. Revista de Arquitectura UCE, (17-18).

- Maldonado, Carlos (1990). Uruguay en la Bienal de arquitectura de Quito. Trama, (27-28).

- Medina Alvarado, Rosa Elizabeth (2010, enero). Arquitectura moderna en Loja. auc Revista de Arquitectura, (28), 51-54.

- Moscoso Falconi, Susana y Navas Rendón, Jorge (1977). Vivienda vernácula lojana. [Tesis de grado]. UCUENCA.

- Piñón, Helio (2006). Teoría del proyecto. Ediciones UPC.

- Vásquez Hahn, María Antonieta (1989). El palacio de la exposición: 1909-1989. Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Prieto Jiménez, Oswaldo Patricio (2025, mayo-octubre). Arquitectura en Loja, Ecuador. Primer proyecto religioso con características modernas. [En línea]. AREA, 31(2). https://doi.org/10.62166/area.31.2.3382