AREA 31(1) - Ana Cravino

Notas en torno a la noción de evidencia empírica para la investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Maestría en Historia y Crítica, Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la noción de evidencia empírica en las investigaciones en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, noción indispensable para la validación de hipótesis. Para lo cual se hace necesario desmontar algunos malos entendidos y avanzar en torno a la definición del conocimiento disciplinar.

Palabras clave

Evidencia empírica, Investigación, Fenomenología, Validación, Experiencia

Recibido

27 de junio de 2024

Aceptado

18 de diciembre de 2024

Notas[1] en torno a la noción de evidencia empírica para la investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Aclaraciones previas

Desde hace siglos la filosofía se ha preguntado sobre los criterios que debe satisfacer una creencia para que se la pueda considerar justificada –recordemos el Trilema de Agripa–, y esta inquietud se ha trasladado hace poco más de cien años a la epistemología y a la metodología de investigación.

Sin embargo, un problema que aparentemente no desvela a los investigadores en Arquitectura, Diseño y Urbanismo es aquel que tiene que ver con la construcción de la evidencia empírica que permita la corroboración de las hipótesis y la satisfacción de los objetivos. La incipiente literatura metodológica disciplinar hace hincapié en la indispensable tarea de construir un marco teórico, así como en la mayor precisión en herramientas de búsqueda de información y de análisis, pero pareciera que la noción de evidencia empírica carece de un tratamiento adecuado, pues se sostiene que la misma surgiría de la mera experiencia, como si fuese algo que se nos presenta naturalmente ante nuestros ojos y no una hábil construcción. En otras áreas de conocimiento, como las Ciencias Sociales, la preocupación es explícita (Wainerman y Sautu, 1997)[2].

Un primer error, causado por la insuficiente formación epistemológica[3] de quienes hacen algunas afirmaciones temerarias, es suponer entonces que la única evidencia valiosa contrastadora para las investigaciones en Arquitectura, Diseño y Urbanismo debería tener un carácter experimental, lo cual implicaría trasladar un modelo científico que desarrollan algunas ciencias, no todas, al campo de las disciplinas proyectuales. Esta cuestión fue ampliamente desarrollada por el filósofo empirista Ernst Nagel (2006) en la década del cincuenta y luego publicada en aquel célebre texto “Problemas Metodológicos de las Ciencias Sociales”, en el que sostiene que exigirle carácter experimental sine cuan non a toda investigación, quitaría el estatus científico, por ejemplo, a la astronomía. Asimismo, también reconoce Nagel la escasa validez para la formulación de leyes generales que algunos “experimentos de laboratorio”[4] pueden ofrecer a los estudios sociales y “la facilidad con la cual es posible caer en la falacia del post hoc cuando se interpretan datos acerca de los sucesos que se manifiestan en forma de secuencia como si esto indicara conexiones causales” (p. 414). Para ello podemos simplemente tener en cuenta los resultados no necesariamente transferibles ni generalizables de muchos grupos focales[5] y la posibilidad consciente, o no, de una interferencia o contaminación por parte del investigador, ya que es imposible mantener todas las variables constantes menos una, aquella que es el eje de la indagación. Es de destacar además que muchas de estas investigaciones se centrarían más en las audiencias y no en los propios objetos o procesos proyectuales.

Un segundo error es afirmar que esta evidencia empírica deriva directamente de la experiencia. Para Karl Popper, filósofo falsacionista, asumir esta posición no sólo implicaría sustentar todo el fundamento de las leyes científicas en inferencias inductivas, no garantizadas por la lógica, sino además nos conduciría a un enfoque reduccionista que no termina de eliminar la metafísica y sí dejar de lado el andamiaje teórico de las ciencias empíricas. Plantear este tipo de abordaje sólo permitiría acumular datos, necesarios sin lugar a dudas, pero no brindaría herramientas para las investigaciones en Arquitectura, Diseño y Urbanismo puesto que no aparecen las claves de su interpretación.

Y un tercer error, vinculado con el anterior, considera que esta experiencia debe ser subjetiva. El mismo Popper (1980) señala que la confianza respecto a la evidencia de sus percepciones, el sentimiento de convicción subjetiva del investigador, “no puede aparecer en el campo de la ciencia objetiva más que en forma de hipótesis psicológica” (p. 45) y nada aporta a la objetividad científica que es el producto de la contrastación intersubjetiva. Sobre este punto es que va nuestra crítica.

Desde un enfoquemás cercano al pragmatismo, dentro de la tradición analítica, Willard Van Orman Quine (2001) cuestiona el dogma positivista afirmando que seleccionamos los datos sensoriales –qualia– sobre los que construimos las teorías científicas.

Por otro lado, si revisamos el debate interno dentro del propio Círculo de Viena, y el rechazo a fundar la base firme del conocimiento científico sobre las vivencias subjetivas de primera persona del investigador, queda muy claro el solipsismo metodológico que encierra esta postura y la imposibilidad de construir genuino conocimiento sobre las impresiones perceptivas (Ayer, 1981). Todos sabemos que las vivencias en primera persona de aquellos que reciben una medicación se confrontan con las vivencias en primera persona de aquellos otros que toman un placebo: no es posible construir un conocimiento legítimo meramente sobre opiniones, pálpitos o sensaciones personales[6].

Por otra parte, la presencia del lenguaje y la posibilidad de comunicación, aun asumiendo las tesis deflacionistas del significado y la verdad, no impiden –con todas sus dificultades– la posibilidad de comprensión y el establecimiento de un conocimiento universalizable. Con esto no queremos en modo alguno invisibilizar la presencia de otros saberes o sacralizar un saber hegemónico. Nuestro propósito es otro. Negar entonces que el fundamento último e incuestionable del conocimiento es la experiencia sensorial –la roca firme arquimediana– no nos debe encaminar a una postura opuesta, el temido relativismo que nos llevaría a un “todo vale”, o, lo que es lo mismo, a un “nada vale”. Desde el escenario posempirista se reconoce, como sostiene el historiador de arte Enrst Gombrich (1986), que el ojo no es inocente y que los marcos conceptuales estructuran aquello que vemos.

Recordemos que el filósofo Immanuel Kant sostenía que no hay datos de los sentidos, que lo que obtenemos en la experiencia sensorial es manufactura nuestra. Son las formas a priori de la sensibilidad y de la razón humana las que estructuran lo caótico de la experiencia. La percepción y la observación no están primero que los problemas y teorías, sino a la inversa, son los problemas y teorías quienes preceden a la percepción y observación, siendo esta última un proceso activo, planificado, no una mera contemplación. Los datos no aparecen frente a nuestros ojos, los construimos sobre la base de teorías (Ynoub, 2015). De modo que es indispensable recurrir a un marco teórico para brindar la clave de selección e interpretación de la evidencia empírica.

Aportes de la Hermeneútica y la Fenomenolgía

Aclararemos entonces otro mal entendido respecto al enfoque fenomenológico que se asocia comúnmente con la experiencia sensorial. Para ello debemos también recurrir a las tradiciones filosóficas alemanas y explorar en las respuestas que pueden ofrecernos. Edmund Husserl, fundador de la fenomenología trascendental, describe las “estructuras esenciales de la conciencia”, puesto que para él la tarea de la fenomenología no consiste en describir un fenómeno singular sino descubrir en él la esencia válida universalmente y útil científicamente, evitando caer en el relativismo y en el subjetivismo. Recordemos entonces las propias palabras de Husserl (2006):

El relativismo individual es un escepticismo tan patente, y casi me atrevería a decir tan descarado, que si ha sido defendido seriamente alguna vez, no lo es de cierto en nuestros tiempos. Esta teoría está refutada tan pronto como queda formulada; pero, bien entendido, sólo para el que ve con intelección la objetividad de todo lo lógico. Al subjetivista, lo mismo que al escéptico en general, no hay quien lo convenza, si carece de disposición para ver intelectivamente que principios como el de contradicción se fundan en el mero sentido de la verdad, y que, por lo tanto, hablar de una verdad subjetiva, que sea para el uno ésta, para el otro la contraria, resulta necesariamente un contrasentido (p. 113).

Un discípulo de Husserl, Alfred Schutz (2003), en su polémica con Nagel sobre la crítica que este último hace a Max Weber, señala con claridad que:

Un método que remitiera la selección de los hechos observados y su interpretación al sistema privado de valores del observador particular, conduciría simplemente a una imagen incontrolable, privada y subjetiva, en la mente de ese determinado estudioso de los asuntos humanos, y nunca a una teoría científica. Pero no sé que ningún pensador social importante haya defendido nunca un concepto de subjetividad como el criticado por Nagel (p. 74).

Apoyándose en el existencialismo de Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer (1998) cuando construye una teoría de la experiencia hermenéutica sostiene que la historicidad de nuestra vida implica que los prejuicios son necesarios pues le dan sentido a nuestra experiencia. Es por ello que no puede haber comprensión libre de prejuicios, refutando al positivismo que pretendía erradicarlos.

Creer que la función de la ciencia social interpretativa –y con ello las investigaciones sobre productos culturales como los de la arquitectura, el diseño y el urbanismo– es hacer hincapié en la subjetividad del observador, es no haber entendido a Maurice Merleau Ponty ni Alfred Schutz, ni desde luego, tampoco a Husserl.

Confundir la fenomenología con una ciencia experimental es un error supino, pues implicaría trasladar los valores del positivismo más rancio a la filosofía y a la ciencia social interpretativa. Husserl aclara explícitamente que no debe confundirse el trascendentalismo con la “subjetividad psicológica” de los seres humanos.

Pretender que la experiencia subjetiva constituye una evidencia que demuestra o verifica ciertas interpretaciones de los hechos arquitectónicos implica no comprender en qué consiste una demostración lógica (Cravino, 2023; 2020). Vale también señalar que sólo las ciencias formales demuestran y que las ciencias empíricas no pueden en modo alguno verificar hipótesis, puesto que dicha evidencia sólo puede corroborar o confirmar una teoría.

En modo alguno Husserl, como sostiene erróneamente Iñaki Ábalos (2005), y es repetido al infinito por muchos que no leyeron al filósofo, pretendía construir por medio de la fenomenología “una técnica de olvido de todas las preconcepciones y de restablecimiento de vínculos directos entre los fenómenos y la percepción individual” (p. 93). No es éste el enfoque. Asimismo, la mencionada afirmación confunde el noúmeno con el fenómeno, ya que este último es la apariencia o la forma que toma la percepción y no el objeto o cosa en sí que resulta inaccesible. Por otra parte, establecer que hay un vínculo entre la forma de la percepción y la propia percepción sería prácticamente una tautología. Recordemos entonces que para Husserl la percepción es un fenómeno dinámico y no se reduce a tener sensaciones. Justamente, de manera opuesta a los dichos de Ábalos, Husserl habla de una “percepción pensante”, dado que la percepción debe adoptar una configuración categorial, pues requiere de un acto aprehensivo que interprete las múltiples sensaciones. De ahí que el problema de la significación será tratado en el apartado “Expresión y significación” del libro Investigaciones Lógicas. Primero se tiene en cuenta la percepción sensorial, luego se la categoriza y por último aparece la expresión lingüística.

Cabe señalar que desde la psicología de la percepción en arquitectura, autores –como Sven Hesselgren (1973) en su tesis doctoral de 1954– indagaron primariamente sobre fenómenos perceptuales que la afectan, para luego construir una teoría estética sobre la forma visual en la que relacionan todas las modalidades de la percepción, la expresión y la emoción con la significación arquitectónica. Muchas de las nuevas teorías basadas en las neurociencias (Mallgrave, 2018; 2013; 2010) confirman estas viejas aseveraciones.

Volvemos a Schutz (2003):

El objetivo primario de las ciencias sociales es lograr un conocimiento organizado de la realidad social. […] Desde el comienzo, nosotros, los actores en el escenario social, experimentamos el mundo en que vivimos como un mundo natural y cultural al mismo tiempo; como un mundo no privado, sino intersubjetivo, o sea, común a todos nosotros, realmente dado o potencialmente accesible a cada uno. Esto supone la intercomunicación y el lenguaje (p. 75).

Si bien las dos tradiciones epistemológicas –el empirismo y la fenomenología– toman como punto de partida la experiencia, evitan rotundamente confundirla con la vivencia sensorial de primera persona pues esto nos llevaría a una “imagen incontrolable, privada y subjetiva” y “nunca a una teoría científica” (Schutz, 2003). Asimismo la fenomenología se asocia frecuentemente con la hermenéutica que ahonda en la estructura misma de la comprensión y la interpretación.

Por otra parte, son interesantes las reflexiones de la filosofía de la mente que recurren habitualmente al concepto de qualia mencionado por Quine para dar cuenta de aquellas experiencias puramente subjetivas. La controversia alrededor de ellas es que son consideradas epifenómenos inefables[7] puesto que no se las puede contrastar científicamente.

Un poco de semiótica

La tradición empirista que suponía un acceso directo a la realidad fue cuestionada desde el mundo del arte por Gombrich (1986) y desde el posempirismo por Norwood Hanson, al mostrar que la observación nunca es pura y que los hechos incluyen siempre una organización conceptual o carga teórica. Aquella tradición suponía que era posible observar de manera directa sin prejuicios o conceptualizaciones. Es por ello que el empirismo diferenció entre el contenido sensorial de una percepción y su interpretación, reivindicando la primacía del lenguaje observacional sobre el lenguaje teórico. Los enunciados singulares de percepción o enunciados protocolarios serían el resguardo de la objetividad del conocimiento científico.

Contrariamente a ello, para Hanson, la experiencia científica no precedería al juicio sino que sería coextensiva con el mismo, de modo que dicha observación dependería de dichos juicios cognoscitivos. Percepción y significación formarían una unidad ineludible: lo que la semiótica llama “signo”. Objetada la neutralidad de las observaciones y los experimentos, Hanson (1977) afirma la necesaria inserción de los perceptos en marcos de referencia: “Una teoría no se ensambla a partir de fenómenos observados; es más bien lo que hace posible observar qué tipo de fenómenos son y qué relaciones mantienen con otros” (p. 189).

Ferdinand de Saussure (1967) coincidiría al señalar que:

Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista quien crea al objeto, y además nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión es anterior o superior a las otras (p. 49).

Para la perspectiva de Saussure, el signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido físico, sino una huella psíquica. En este mismo sendero, cuando nos referimos a cualquier otro tipo de signos, el significante constituye la imagen perceptual.

Es claro que no puede haber un significante sin significado, y como diría Hanson no existe percepción sin significación. Esta discusión se dio en el seno del Círculo de Viena cuando se reconoció que no podía existir un conocimiento prelingüístico. Ludwig Wittgenstein (2008) pasó del solipsismo de “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” a aceptar que “el significado es el uso” y que este uso exige una instancia de corrección comunal: la vida es en el lenguaje.

El ser humano cuando percibe, significa, y esta significación está mediada por nuestros órganos sensoriales, pero también por la cultura y por situación biográfica (Schutz, 2003). Esta situación biográfica implica que percibimos no sólo en el espacio sino en el tiempo, vinculando el presente con nuestros recuerdos y experiencias pasadas, lo cual le otorga previsibilidad al tiempo presente y al mismo futuro.

La escuela de la Gestalt analizó cómo nuestra mente organiza la información de los sentidos ya que la percepción contiene características que no resultan de la disposición de cualidades sensoriales simples, ni tampoco de los mismos hechos, siendo que somos nosotros los que le otorgamos inteligibilidad al mundo.

Recordemos que, como otros autores que recurren a la escuela de la Gestalt para dar cuenta de productos del arte, del diseño y de la arquitectura, para Rudolf Arnheim (1986) toda percepción activa implica aspectos de pensamiento, ya que la “visión inteligente” es conceptualizada por medio de la imaginación y el lenguaje. Concuerda Juhani Pallasmaa (2012) al afirmar que:

La facultad de la imaginación constituye la base de nuestra existencia mental y de nuestra manera de tratar con los estímulos y con la información. Investigaciones de fisiólogos cerebrales y psicólogos han demostrado que las imágenes mentales se registran en las mismas zonas del cerebro que las percepciones visuales y que estas imágenes poseen toda la autenticidad experiencial de aquellas que perciben nuestros ojos (p. 147).

La semiótica se torna en un instrumento adecuado para entender la noción de evidencia empírica en investigaciones en arquitectura, diseño y urbanismo, dividiéndose a su vez en tres disciplinas: la semántica, la sintaxis y la pragmática. Cada una de ellas puede brindar herramientas para la construcción del dato.

La semántica se ocupa fundamentalmente de los significados, que contiene tanto las modalidades denotativas como las connotativas, incluyendo las dimensiones poéticas y estéticas. Umberto Eco (1986), quien considera que la arquitectura desafía a la semiótica, invierte la fórmula de Wittgenstein y sostiene que el uso es significado, es por ello que “el objeto arquitectónico denota una forma de habitar” (p. 262).

La sintaxis se ocupa del aspecto formal –la imagen perceptual– de los signos, es decir por los significantes y de las relaciones que estos guardan entre sí, lo que contiene tanto los aspectos morfológicos como los gramaticales. Es amplio al respecto el campo de estudio desarrollado para la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, sólo hay que saber usar las herramientas adecuadas.

Por último, la pragmática estudia el lenguaje en su contexto, es decir, cómo las personas usan los signos, para ello dan cuenta de las estrategias concretas que asumen las funciones comunicativas. Por su carácter social, la pragmática se cruza con la teoría de la comunicación, con la filosofía del lenguaje, con teoría de actos de habla, así como con la retórica, con la proxémica y con los estudios ideológicos.

Abordar la evidencia empírica supone una lectura de los fenómenos arquitectónicos, de diseño y urbanos desde esta triple mirada: las significaciones, las formas percibidas, los contextos de uso, todo ello cruzado por los marcos culturales.

Eco y Le Corbusier estarían de acuerdo en establecer definiciones para “función”:

Desde esta perspectiva la calificación de “función” se extiende a todas las finalidades comunicativas de un objeto, dado que en la vida asociativa las connotaciones “simbólicas” del objeto útil no son menos “útiles” que sus denotaciones “funcionales” (Eco, 1986, p. 266).

La arquitectura está más allá de las cosas utilitarias. […] La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las formas. […] Su significado y su tarea no es sólo reflejar la construcción y absorber una función, si por función se entiende la de la utilidad pura y simple, la del confort y la elegancia práctica. […] La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la “función” de la arquitectura (Le Corbusier, 1977, p. 16).

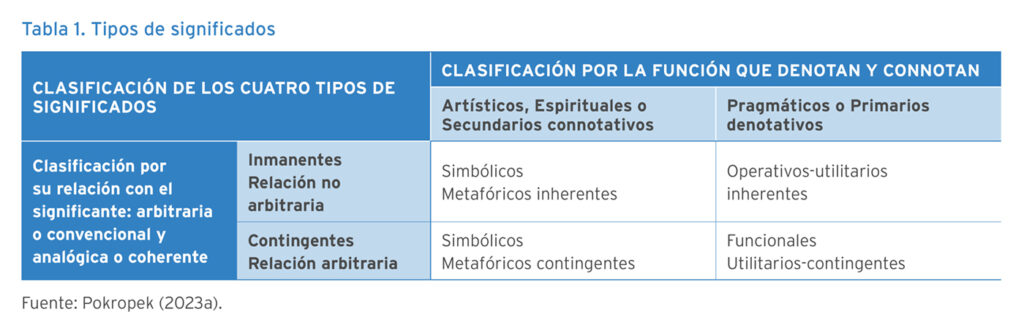

Eco (1986) llama a la denotación, función primaria, y a la connotación simbólica, función secundaria. Del cruce de estos significados con el tipo de relación entre significante y significado (arbitraria o no arbitraria), debemos recordar, siguiendo a Jorge Pokropek, que es posible establecer distintos tipos de significados en función de su connotación y denotación, cruzado con su carácter inmanente (filogenético) o contingente (ontogenético):

Pokropek (2023a) elabora una teoría para la significación en el campo de la Arquitectura y las espacialidades arquitectónicas. El autor afirma que “la acción proyectual consiste, precisamente, en configurar los significados de la forma. Arquitectos y diseñadores son, en rigor, productores de forma y significado”, mientras que en el campo del signo dice que:

Ya sean icónicos o convencionales, los signos se leen en dos niveles distintos y complementarios. Nos referimos, por cierto, a las nociones de denotado y connotado. El denotado es una lectura básica inicial que alude prioritariamente al principio de acción, entendido como posibilidad de uso básicamente prosaico. El connotado, en cambio, es una lectura que indaga en los aspectos simbólicos o metafóricos que esa forma despierta en el observador, así como la evocación de anécdotas personales o generales (p.16).

Christian Norberg-Schulz (1975) plantea que la arquitectura ha permitido al hombre dar significado a su existencia, por ello no sólo se ocupa de satisfacer necesidades prácticas sino también espirituales. Es en este sentido que la arquitectura, como lenguaje, se ocupa de los significados existenciales, traduciendo estos significados en formas espaciales significativas.

Según Enrique Paniagua y Pau Pedragosa (2016), el propósito de Norberg-Schulz fue la elaboración de una teoría de lugar considerando:

1) la trama relacional que da sentido existencial a la arquitectura, a partir de los aspectos espacio-teleológicos que Heidegger desarrolla en su fenomenología existencial; 2) la gramática de las estructuras topológicas de dicho espacio existencial junto a su percepción-reconocimiento gestálticos; y 3) las significaciones connotadas de dicho espacio existencial, generadas por las imágenes profundas de la relación cuerpo-espacio y de los mitos antropológicos y teleo-ontológicos (p. 32).

Como podemos observar en el análisis anterior, la percepción está ligada intrínsecamente a la significación y al reconocimiento o evocación: nuevamente el significante y el significado.

Experiencia sensible. Experiencia emocional. Experiencia estética

Ahora bien, ocupémonos de hacer algunas aclaraciones. La experiencia sensible forma parte del proceso de obtención de conocimiento por medio de la percepción. En esto coincide el Empirismo lógico: no existe conocimiento que no haya pasado antes por los sentidos.

Héctor Federico Ras (1989), no obstante, además de los clásicos cinco sentidos, señala que se debe agregar el sentido de equilibrio corporal que nos permite dar cuenta de lo horizontal y lo vertical y la cenestesia, sensación general de la existencia del propio cuerpo –coincidiendo con Merleau Ponty–, fundamental para entender nuestra experiencia a partir del desplazamiento en el mundo.

Distintas corrientes actuales de las neurociencias se ocupan del impacto de ciertas imágenes sensoriales en el sistema límbico. Esto nos lleva a lo que denominamos “experiencia emocional”. Emociones como la alegría, la tristeza, el placer, el dolor, el miedo y la placidez pueden ser provocadas por determinadas formas, texturas, colores, tipo de iluminación o ausencia de ella[8], así como por sonidos, texturas, temperaturas, sabores y olores. Ras (1999) llamaba a esto “paquetes morfoemocionales”. Estas emociones luego dan lugar a diferentes interpretaciones que van de lo banal a lo dramático, lo prosaico y lo profano, lo agradable y lo nauseabundo, lo provocativo y lo tranquilizante, lo refinado y lo tosco, e inclusive lo sublime y lo bello.

Del mismo modo el filósofo pragmatista John Dewey (2008) señala que lo que experimentamos y pensamos se articula; mientras Martha Nussbaum (2008) considera que algunas emociones son comunes a todos los seres humanos ya que tienen su origen en la herencia evolutiva y son inseparables de la tendencia natural a la conservación, coincidiendo con Pokropek (2023a; 2020) y Héctor Federido Ras (1999; 1989) respecto al carácter inmanente (o filogenético) de la relación que guardan entre significante y significado. El miedo a la oscuridad, el temor a formas puntiagudas, y a ruidos fuertes y repentinos, así como la repulsión a superficies viscosas y a ciertos olores nos caracterizan como especie.

Asimismo, Pokropek (2020) sostiene que:

Sabemos que todas las lecturas de origen filogenético tienden a enmascararse con las ontogenéticas o culturales, sin desaparecer sino fundiéndose en ellas, razón que nos conduce a tratar de evitar relaciones aberrantes entre ambos grupos de signos buscando su armonización en función de intensificar la experiencia estética. Las lecturas de origen filogenético, es decir aquellas originadas en la interpretación de significados intrínsecos o propios de la forma, de carácter universal por asentarse en la condición animal común a todos los seres humanos, tienden a estimular en el fruidor una experiencia global donde a cada uno de sus sentidos le corresponde una interpretación específica, armónicamente coherente entre sí (p. 23).

Breve historización

Antes de seguir con el tema, nos permitimos una digresión y presentamos una breve historia de estas preocupaciones que se iniciaron en la arquitectura en plena hegemonía del paradigma moderno. César Jannello profesor de la asignatura “Visión” en la Universidad de Buenos Aires, en 1957 se vincula con el sueco Hesselgren quien tres años antes había defendido su tesis doctoral sobre la relación entre la arquitectura y la percepción. A instancias de Jannello se publican entonces en EUDEBA –Editorial de la Universidad de Buenos Aires– Los medios de expresión de la arquitectura (Hesselgren, 1964) y El lenguaje de la arquitectura (Hesselgren, 1973) donde este autor analiza exhaustivamente las modalidades de la percepción, la expresión de la arquitectura y la experiencia espacial, cuestión que se propone actualmente como si fuera una novedad. Apoyándose en estos escritos, Jannello en 1961 escribiría un texto de cátedra titulado “Textura” que luego aparecería publicado como “Texture as a Visual Phenomenon” (Jannello, 1963). Recordemos que Arte y percepción visual de Arnheim se edita en castellano en 1969, también en EUDEBA.

Asimismo, desde los países escandinavos, Steen Eiler Rasmussen (2020) señalaba en 1959 en La experiencia de la arquitectura que son los rasgos de los edificios los que trasmiten mensajes y provocan emociones. El noruego Norberg-Schutz continúa esta tendencia en Intenciones en Arquitectura en 1963, y en Existencia, Espacio y Arquitectura en 1971. Y un año después Vittorio Gregotti (1972) para hablar de la modalidad histórica de la experiencia arquitectónica recurre a la fenomenología, puesto que el espacio es percepción, apropiación y movimiento (Pallasmaa no hace otra cosa que continuar esta tradición nórdica).

Recordemos entonces que, bajo el influjo de la escuela de la Gestalt y la hermenéutica, ya desde 1954 Arnheim (1969) entendía que lo que percibimos también es, en gran parte, un constructo de la mente, basado en nuestras experiencias e intuiciones, lo que hace que defina a la experiencia, en suma, como una invención.

En nuestro medio fueron precursores Giorgio Carlo Argan (1973), quien impartiera un curso sobre el “concepto de espacio” en 1961 en el Instituto Interuniversitario de Historia de la Arquitectura de Tucumán y Alfredo Moffat, quien quedó a cargo en 1968 de la asignatura electiva “El espacio arquitectónico” en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, previo incluso a la publicación de Psicología del espacio de Abraham Moles. En ese mismo plan de estudio se agregaron las materias, también pioneras, “Semiología de la arquitectura” dictada por Jannello, Juan Pablo Bonta, Mario Grandelsonas y Diana Agrest, “Evaluación visual del espacio urbano” y “Comunicación visual”.

También con objetivos pedagógicos y buscando construir un conocimiento objetivo sobre la percepción del espacio, Enrico Tedeschi (1973) en su Teoría de la Arquitectura afirmaba, influenciado por Dewey, que:

La sensibilidad contemporánea frente a la forma arquitectónica, con el énfasis que propone en cuanto el hecho espacial, necesita introducir modos de aprehensión más ricos que integren los meramente visuales y traten de objetivar las sensaciones que produce la experiencia espacial (p. 207).

Por otra parte, Norberg-Schulz (1975) nos menciona que Heidegger fue el primero en sostener que “la existencia es espacial”, afirmando que “no puede disociarse el hombre del espacio”, por lo que “el espacio no es ni un objeto externo ni una experiencia interna” (p. 18). Por otra parte, ya Sigfried Giedion (2009; 1975) tanto en 1941 como en 1969, Argan en 1961 y Arnheim en 1977 habían defendido la importancia de la experiencia de la espacialidad en la Arquitectura.

De la misma manera en Argentina, como ya mencionamos, Ras (2006; 1999; 1989) investigó sobre las relaciones entre morfología arquitectónica, experiencia estética y conducta, estableciendo una categorización espacial, continuada y ampliada por Pokropek (2023b; 2020; 2015). En este sentido la taxonomía de espacialidades elaborada por Pokropek deslinda entre cuatro metatipologías que establecen con claridad las distintas conductas y emociones estimuladas por las específicas configuraciones formales, así como las lógicas de organización que determinan su valoración estética.

Harry Mallgrave (2018) reconoce que las teorías sobre la percepción y la experiencia de la arquitectura no son nuevas y muchos de los avances en neurociencia que afectan a la arquitectura, más que ser descubrimientos, corroboran hipótesis previamente intuidas por muchos otros a lo largo de la historia. De modo que sorprende que se plantee hoy en día que es algo novedoso considerar la relación entre arquitectura y experiencia para realizar una investigación genuina.

Llama, asimismo, la atención que algunos reclaman que es necesario experimentar la arquitectura, como quien voluntariamente prueba un vino, asiste a la ópera o visita una exposición. El historiador Leland Roth (1999) es claro cuando afirma que no podemos prescindir de la arquitectura pues tenemos ineludiblemente experiencia de ella todo el tiempo:

La arquitectura es el arte inevitable. Despiertos o dormidos, durante las 24 horas del día estamos en edificios, en torno a edificios, en los espacios definidos por ellos o en paisajes o ambientes creados por la mano del hombre. De quererlo así, nos resultaría fácil evitar deliberadamente la visión de pinturas, esculturas, dibujos o cualquier otro producto de las artes visuales, pero la arquitectura nos afecta constantemente, configura nuestra conducta y condiciona nuestro estado de ánimo psicológico. Los ciegos no pueden ver cuadros y los sordos no pueden escuchar música, pero ambos están obligados a tener trato con la arquitectura, como todos los demás seres humanos (p. 1).

En este mismo sendero, Eco (1986) dice que la arquitectura se disfruta con desatención, porque existe como fondo siempre presente en nuestra cotidianidad, aunque no seamos totalmente conscientes de esto, es por ello el escenario de la vida, como sostiene Aldo Rossi. Refuerza esta idea Pallasmaa (2014) al señalar que:

La constante e irrefutable presencia de la arquitectura constituye a la vez su debilidad y su fuerza. Es una debilidad en el sentido que tendemos a no ver las características y cualidades de nuestros edificios y entornos y, en lugar de ser afirmaciones artísticas independientes en un primer plano, suelen tener un efecto silencioso, aunque permanente, como encuadramientos de nuestra comprensión anterior inconsciente (p. 132).

Desde el diseño, Donald Norman (2005) sostiene que se debe tener en cuenta al momento de proyectar las emociones que provocan los objetos diseñados. En este sentido hace referencia a tres niveles: lo visceral corresponde a la primera impresión. Según Norman los principios que subyacen a este nivel “están prefijados, son constantes en los distintos individuos, pueblos y culturas” (p. 87), coincidiendo con los significados filogenéticos de Ras y Pokropek. En lo conductal lo que prima es la experiencia de uso, la función, la comprensibilidad y el desempeño. Por último, lo reflexivo se centra en el mensaje y la cultura y requiere de nuestra memoria y conocimiento, acordando con los aspectos ontogenéticos de la significación.

Textos como los de Steven Holl, Peter Zumthor y Pallasmaa, como en su momento lo hicieran Schutz y Alexander nos invitan a detenernos y focalizarnos en nuestros sentidos para afinar nuestra receptividad, puesto que “nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar mediante el análisis reflexivo y silencioso” (Holl, 2018, p. 8).

Experiencia de la arquitectura

¿En qué consiste la experiencia de la arquitectura? ¿Qué es lo que percibimos? Cuando entramos, por ejemplo a una casa, percibimos distintos aromas: a madera, a pintura (si la obra es reciente), a comida, a encierro, olores corporales y fragancias ambientales que encubren todo lo anterior; diferentes sonidos: canto de los pájaros afuera, viento, lluvia, ruidos exteriores provocados por el tránsito, pero fundamentalmente los dados por la habitabilidad de los edificios (conversaciones, música, pasos, movimiento de objetos o muebles); por medio del tacto distinguimos lo frío y lo caliente, lo suave y lo áspero, lo pulido y lo tosco, lo blando y lo duro. No obstante, estas constataciones se dan fundamentalmente por medio del sentido de la vista y por la posibilidad de recorrer el interior de las edificaciones, es por ello que la experiencia de la arquitectura es espacial, aunque esto no significa necesariamente la vivencia física directa de esa espacialidad. Sin embargo, como sostiene Holl todas estas experiencias aparecen enmarañadas y según Pallasmaa resulta “una fusión construida de perceptos fragmentados y discontinuos” (2014, p. 59). Aquellos que se encuentran entrenados pueden concebir e interpretar espacialidades por medio de fotografías, maquetas y planos. Y esta comprensión puede dar lugar a una experiencia estética.

Aclaremos esto. La experiencia estética se produce cuando algo externo a un individuo provoca un tipo de emoción particular. Esta experiencia puede darse frente a fenómenos naturales como un amanecer, un cielo estrellado o un paisaje. No es esto de lo que hablamos. La experiencia estética de la arquitectura es el resultado de un conjunto de actos intencionados del diseñador, no es en modo alguno un suceso natural, sino un artificio, producto de nuestra cultura.

El pensamiento proyectual se caracteriza por la prefiguración y la anticipación. Más que resolver problemas –actitud típica del conocimiento científico–, los crea. Y esta orientación problematizadora presupone una mirada holística, compleja, innovadora, heurística.

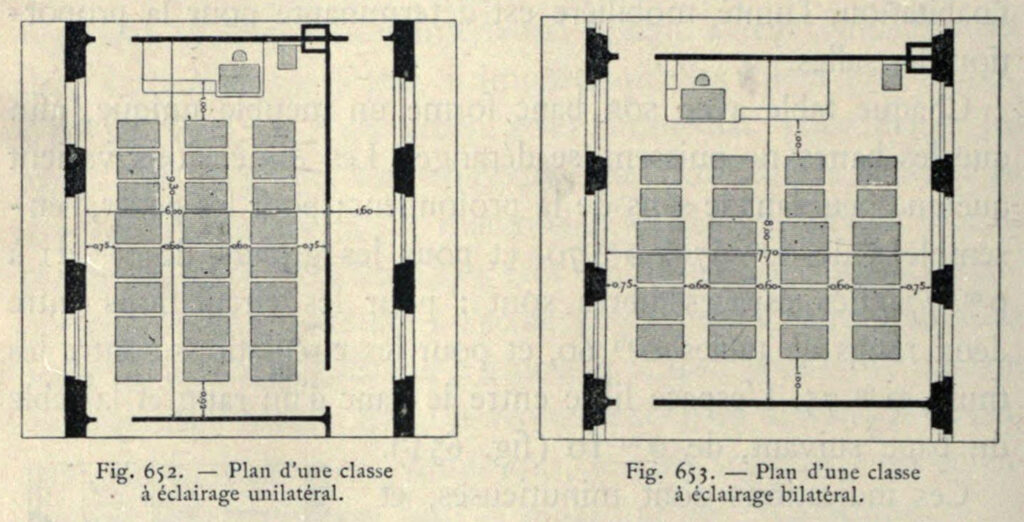

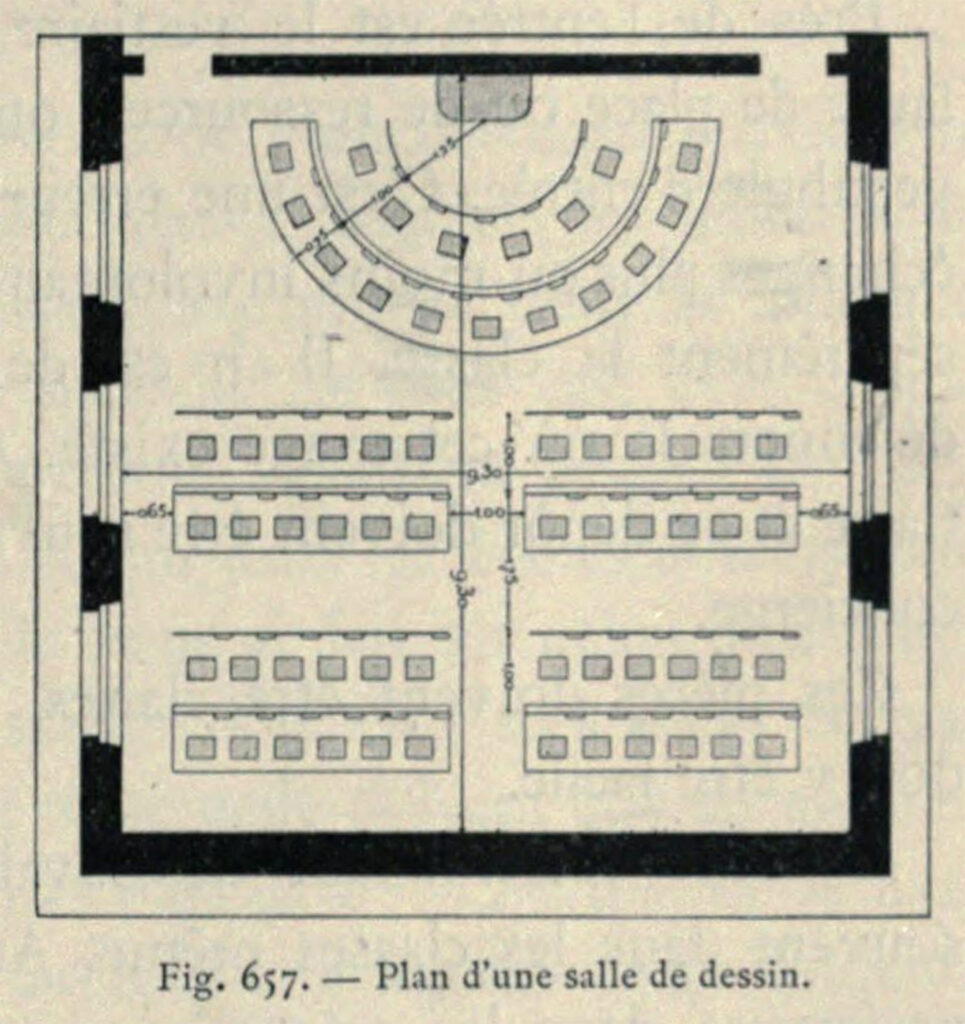

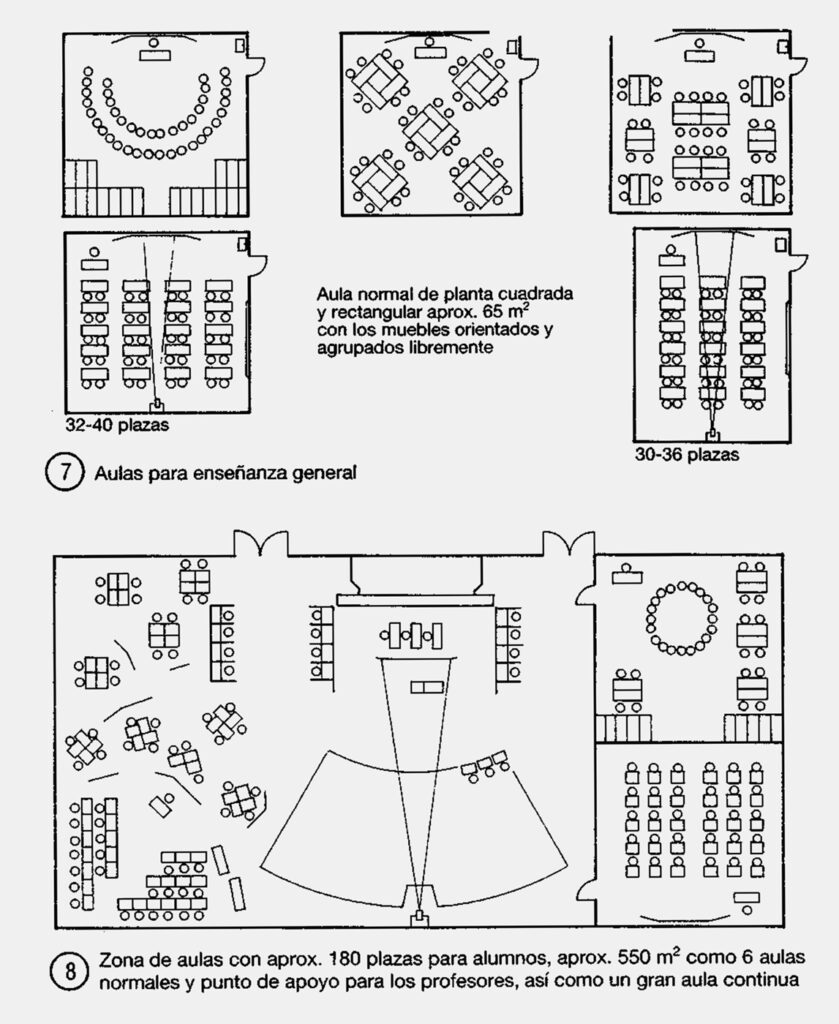

Este pensamiento es complejo porque los diseños –y entre ellos la Arquitectura– son disciplinas multidisciplinares que deben contemplar simultáneamente diversos aspectos de la realidad. Con esto sólo queremos volver a la vieja triada vitruviana: firmitas, utilitas, venustas. Si bien, cada uno de estos tres aspectos puede ser enfatizado separadamente, no existe una arquitectura que no posea una dimensión material, que no tenga una función (aunque deficiente) y que no exprese algo, aunque ese algo se aleje de los cánones aceptados de belleza. Decir que la arquitectura moderna fue funcional es un calificativo que no la hace más eficiente u operativa que la de los edificios clásicos. El ejemplo que podemos presentar al respecto es el estudio que hizo a comienzos del siglo XX, Julien Guadet sobre los distintos modelos compositivos de aulas que resulta exactamente igual al que realizó Neufert para dar cuenta de su función (Figura 1); sin embargo, el mensaje estético de la arquitectura academicista y la moderna no era el mismo.

Aulas según Julien Guadet y según Ernst Neufert.

Fuente: Guadet (1910, p. 216, p. 225); Neufert (2000, p. 308)

Conocimiento proyectual: la construcción de la evidencia empírica

Para aclarar algunas de las muchas confusiones que existen en referencia la noción de evidencia empírica en arquitectura, diseño y urbanismo parece oportuno aquí recurrir a la teoría de los tres mundos desarrollada por Popper (2001) –a la que también acuden Carlos Martí Arís (1993) y Alan Colquhoun (1978)–. Citamos a Popper:

Mi primera tesis entraña la existencia de dos sentidos distintos de conocimiento o pensamiento: (1) conocimiento o pensamiento en sentido subjetivo que consiste en un estado mental o de conciencia, en una disposición a comportarse o a reaccionar y (2) conocimiento o pensamiento en sentido objetivo que consiste en problemas, teorías y argumentos en cuanto tales.

El conocimiento en este sentido objetivo es totalmente independiente de las pretensiones de conocimiento de un sujeto; también es independiente de su creencia o disposición a asentir o actuar. El conocimiento en sentido objetivo es conocimiento sin conocedor: es conocimiento sin sujeto cognoscente (p. 108).

De ello sale la existencia de tres mundos. El Mundo 1 de los objetos físicos (visibles o no); el Mundo 2 de los procesos mentales y sensaciones, es decir, de las experiencias subjetivas. Y el Mundo 3 dado por los “productos del pensamiento”, dentro del cual encuentran las teorías científicas, las obras de arte, las leyes e incluso las instituciones sociales.

No resulta novedoso sostener que durante el proceso de diseño se obtiene conocimiento. Sin embargo, es necesario reconocer que una cuestión es el aspecto cognitivo personal e intransferible del proyectista (Mundo 2) y otra, la que deliberadamente buscamos, es decir, la construcción colectiva de conocimiento (Mundo 3), lo cual es una cuestión de orden epistemológico.

El conocimiento entonces, siguiendo a Christopher Frayling (1993), se puede obtener a través del proyecto y también sobre el proyecto, además de aquel otro que se obtiene para desarrollarlo. La investigación para el proyecto no constituye muchas veces una genuina investigación puesto que la indagación es más de orden cognoscitivo (lo que no sé) que epistemológico (lo que no se sabe).

En la primera clase de indagación la validación del conocimiento se produce recurriendo a los productos elaborados exprofeso contrastándolos con las hipótesis del proyecto en función de los objetivos de esa investigación.

En la segunda clase, el conocimiento se legitima contrastando aquellas unidades de análisis seleccionadas (también productos elaborados por el proyecto) que pueden ser planos, fotografías, relevamientos in situ, restos arqueológicos, entre otras, con las hipótesis provenientes del marco teórico utilizado.

La diferencia entre una clase y la otra es que en la primera los productos son elaborados ad hoc, en la segunda ya están en el mundo.

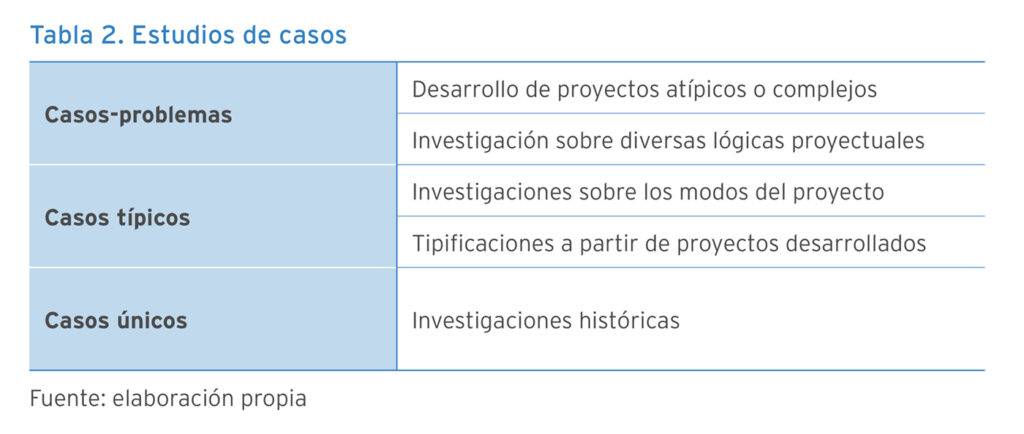

Tanto para la investigación a través del proyecto como en la investigación sobre el proyecto recurrimos a estudiar casos. A través del proyecto se estudian casos-problemas, sobre el proyecto se analizan casos típicos y casos únicos.

Las similitudes del estudio de casos problema con lo que habitualmente se conoce como investigación y desarrollo, resulta casi obvio en el campo del Diseño Industrial, pero podría extenderse hacia otras áreas.

La primera categoría de estudio de casos corresponde a lo que conoce como “casos-problemas”, es decir tanto la definición de un problema complejo como la selección de una alternativa de resolución. Como se actúa para desarrollar un proyecto de un caso generalmente inédito (ya que los casos típicos se resuelven en las simulaciones realizadas durante la enseñanza) puede homologarse con la práctica reflexiva de Donald Schön (1996), comprendiendo también las investigaciones sobre diversas lógicas proyectuales, así como la explicitación de categorías teóricas que deben ser evidenciadas modelísticamente. Estas experiencias fueron caracterizadas por Jorge Sarquis (2003) como “investigaciones sobre la creatividad”, “investigaciones sobre la experiencia del usuario”, “talleres de investigación proyectual”, “elaboración de programas complejos”, entre otras.

La segunda categoría de estas investigaciones la encontramos en el estudio de casos típicos. Dentro de esta clasificación abordamos, en primer lugar, el estudio de los modos de proyecto (Piñón Pallares, 2010). El estudio de los modos permitiría reconocer las herramientas típicas que habitualmente utilizan los proyectistas que operan dentro de un lenguaje. Un ejemplo de ello sería el estudio de los procesos proyectuales genéricos de la Arquitectura académica conocidos bajo el nombre de “Composición”, o también, por otro lado, el análisis del empleo de los trazados reguladores bajo la modernidad arquitectónica. Es interesante tomar como referencia el trabajo de Rafael Moneo (2004) que indaga sobre los modos del proyecto de ocho arquitectos célebres. En segundo lugar es posible investigar sobre las tipificaciones. Podemos equiparar esto con el llamado “estudio de referentes” o con el abordaje de los “materiales del proyecto” de la manera que lo establece Helio Piñón Pallares (2010), como análisis de operaciones concretas con resultados contrastables dentro de un lenguaje, que pueden homologarse como formando parte de una tipología, construyendo un conocimiento comunicable a través de una lógica inductiva.

La tercera categoría de este tipo de investigaciones corresponde al estudio de casos únicos y su mejor ejemplo es la investigación histórica ideográfica.

Sabemos que el estudio de casos es una metodología de investigación empírica cualitativa que analiza un fenómeno contemporáneo en su contexto real. De modo que para construir la evidencia empírica que permita la validación de las teorías en arquitectura, diseño y urbanismo debemos recurrir a diferentes variantes del estudio de casos.

Para Richard Foqué (2011; 2010) el punto de partida de los estudios de caso son las mejores prácticas y cómo estas mejores prácticas resolvieron problemas. Para ello es indispensable establecer un marco común de lo que se estima como las “mejores prácticas” en términos generales y dentro de una situación determinada en particular. Tal marco de estándares permitirá construir un conocimiento compartido entre los miembros de una profesión, es decir el Mundo 3 de Popper.

La investigación basada en casos es la piedra angular de la práctica reflexiva y la clave para el desarrollo de la teoría a partir de la práctica, ya que tiene el potencial de trascender las creencias individuales hacia marcos teóricos generales, y para ello es indispensable construir categorizaciones.

Los datos que se presentan en las publicaciones académicas están construidos en un lenguaje codificado en función de los intereses y objetivos de una disciplina: ni los arquitectos estamos entrenados en “leer” una tomografía o resonancia, ni los médicos pueden obtener información de un proyecto de arquitectura. Del mismo modo que un médico no requiere haber pasado por un cáncer para conocer la semiología de la enfermedad, un arquitecto no tiene que haber recorrido la Sala Hipóstila de Palacio de Persépolis para imaginársela. Y en esto reside la capacidad proyectual de un diseñador: en pre-ver una situación que aún no pasado por sus sentidos. Lo mismo ocurre durante la enseñanza: el docente del taller para evaluar el proyecto del estudiante no requiere que éste en cada instancia de corrección lo materialice a escala real.

El artefacto monumental que ideó la Ilustración, más allá de la Declaración de los Derechos Humanos y el repudio a todo gobierno que no emane del pueblo, fue la elaboración de un conocimiento racional, basado en la experiencia objetiva, que pudiera ser útil universalmente. Vale señalar que la objetividad atribuida a una creencia no significa que esta resulte verificada, ni siquiera probable, sino que es el resultado de una evaluación intersubjetiva de una comunidad de expertos que decide aceptarla sobre la base de criterios también revisables.

Es insólito el argumento presente que exalta la pura subjetividad y se aleja de lo objetivo, sosteniendo que el único conocimiento legítimo es el que proviene de la propia experiencia cuestionando el acervo construido por cientos de generaciones, descalificando este acervo como “hegemónico”, “eurocéntrico”, “patriarcal”, “colonial” y otros epítetos semejantes para descalificar el conocimiento universalizable. Es así como muchas veces maestros indolentes intentan que los niños alcancen por mero descubrimiento lo que fue el esfuerzo arduo de notables pensadores. De esta manera, se pretende que nos arrastremos por el fango, para evitar contaminaciones perniciosas. La consecuencia es la fragmentación del saber en miles de pedazos, el reemplazo de la episteme por la doxa. Vale entonces aclarar que la opinión no requiere ninguna fundamentación más allá de la creencia. Con estos planteos eliminamos el Mundo 3 de Popper contentándonos con el Mundo 2.

El segundo Wittgenstein (2008) desmonta en Investigaciones Filosóficas la posibilidad de existencia de un lenguaje privado, pues la vida es en sociedad, nuestros criterios de corrección son entonces comunales y esto implica necesariamente intersubjetividad. Suponer que el conocimiento construido por otros no es legítimo, implicaría desconfiar antes de conocer, y eso cognitiva y epistemológicamente no es posible. Como dice Steven Shapin (2016) primero está la creencia y después aparece la duda.

Es también este mismo camino el que considera indispensable en la investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo recurrir a técnicas como entrevistas y encuestas, muy útiles desde la sociología del consumo, pero a veces innecesarias en estas investigaciones. Las entrevistas y las encuestas son herramientas para conseguir información que por otro medio no se alcanzaría, no para expresar simples opiniones. Ya que, aunque parezca algo innegable, hay que enfatizar que en la enseñanza universitaria lo que se obtiene, después del esfuerzo arduo de muchos años de dedicación, es conocimiento experto.

Hay en esta época una creencia difundida respecto a lo que Popper (2001) definía como doctrina conspiracional de la ignorancia, en el sentido de que ciertos poderes perversos nos ocultan la verdad… y es así como surge el movimiento antivacunas y los terraplanistas. Esta doctrina hace que se desconfíe del conocimiento validado y que se magnifique el saber de los propios ojos: el ver para creer. Con este mismo argumento, se han quemado bibliotecas… y pensadores.

Sin embargo, no podemos caer en la cancelación del cuerpo de conocimiento construido y volver atrás, bajo la excusa que lo subjetivo nos volverá más libres, más auténticos. Todo lo contrario. No nos liberamos de ninguna hegemonía. La pura subjetividad nos condena al individualismo, a una vida solitaria y egoísta, y deja de lado lo más valioso que tenemos que es la cultura, el lenguaje y la intersubjetividad, y, fundamentalmente, la confianza en el conocimiento obtenido por los otros. Es por ello que la evidencia empírica no tiene como función confirmar nuestros pensamientos y vivencias (Mundo 2) sino construir teorías comunalmente validadas (Mundo 3), útiles para explicar y transformar la realidad ■

NOTAS

[1] Usamos la expresión notas a la manera que Christopher Alexander, Royston Landau, Adolfo Corona Martínez y Juan Molina y Vedia nos hacen notar lo que no apreciamos.

[2] “El método utilizado para la construcción de esa evidencia empírica y los contenidos sustantivos de ésta dependerán ellos mismos del enfoque teórico elegido, porque no hay observación sin teoría y porque ésta a su vez es reinterpretada y reconstruida a partir de la evidencia empírica” (Wainerman y Sautu, 1997, p. 3).

[3] Aclaremos que según Ulises Moulines (2011) existen dos tradiciones epistemológicas arraigadas, las que derivan del empirismo inglés y las que son consecuencia del idealismo alemán.

[4] Christian Norberg-Schulz (1999) sostiene que “la investigación arquitectónica sólo puede hacer un uso limitado de experimentos de laboratorio, y la comprensión teórica debe basarse, sobre todo, en el análisis de entornos ya existentes”, recomendando reeducar nuestra sensibilidad para “promover un mayor conocimiento de las relaciones entre el hombre y su entorno” (p. 229).

[5] Es un tipo de entrevista grupal que involucra a un pequeño número de participantes y que se enmarca dentro de las técnicas cualitativas.

[6] El estado de salud no depende específicamente de cómo se sienta una persona puesto que hay enfermedades graves que resultan asintomáticas.

[7] Diana Pérez (2002) caracteriza a los qualia señalando la imposibilidad de transmitir la experiencia consciente a través de un lenguaje público y el carácter subjetivo de la experiencia que las hace inaccesibles desde la perspectiva de una tercera persona.

[8] No es posible clasificar las emociones sólo partiendo de aspectos fenomenológicos, ya que hay emociones que pueden sentirse de manera semejante. Por otro lado, hay emociones como el orgullo, el desprecio, la vanidad, la ambición que no tienen una sensación correspondiente.

REFERENCIAS

- Ábalos, Iñaki (2005). La buena vida. Gustavo Gili.

- Arnheim, Rudolf (1986). El pensamiento visual. Paidós.

- Arnheim, Rudolf (1969). Arte y percepción visual. EUDEBA.

- Argan, Giorgioi Carlo (1973). El concepto de espacio. Nueva Visión.

- Ayer, Alfred J. (1981). El positivismo lógico. FCE.

- Colquhoun, Alan (1978). Arquitectura moderna y cambio histórico. Gustavo Gili.

- Cravino, Ana (2023). Epistemologías para la investigación en arquitectura, diseño y urbanismo [pp. 9-26]. En Verónica Paiva y José Luis Caivano (coords.), IADU: investigación en arquitectura, diseño y urbanismo. Enfoques, métodos y técnica. UBA-FADU.

- Cravino, Ana (2020). Investigación y tesis en disciplinas proyectuales: Una orientación metodológica. Diseño/UBA-FADU.

- Dewey, John (2008). Arte como experiencia. Paidós.

- Eco, Umberto (1986). La estructura ausente. Lumen.

- Foqué, Richard (2011). Building Knowledge by Design. IV jornadas internacionales sobre investigación en arquitectura y urbanismo.

- Foqué, Richard (2010). Building knowledge in architecture. University Press Antwerp.

- Frayling, Christopher (1993). Research in Art and Design. Royal College of Art Research Paper, 1(1).

- Gadamer, Hans-Georg (1998). Verdad y método II. Ediciones Sígueme.

- Giedion, Sigfried (2009). Espacio, tiempo y arquitectura: el crecimiento de una nueva tradición. Reverté.

- Giedion, Sigfried (1975). La arquitectura, fenómeno de transición. Gustavo Gili.

- Gombrich, Ernst (1986). Arte e Ilusión. Gustavo Gili.

- Gregotti, Vittorio (1972). El territorio de la arquitectura. Gustavo Gili.

- Guadet, Julien (1910). Éléments et théorie de l’architecture; cours professé à l’Ecole nationale et spéciale des beaux-arts. Bibliothèque de la construction moderne. https://archive.org/details/lmentsetth02guaduoft/page/n9/mode/2up

- Hanson, Norwood (1977). Patrones de descubrimiento. Observación y explicación. Alianza.

- Hesselgren, Sven (1973). El lenguaje de la arquitectura. EUDEBA.

- Hesselgren, Sven (1964). Los medios de expresión de la arquitectura. EUDEBA.

- Holl, Steven (2018). Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura. Gustavo Gili.

- Husserl, Edmun (2006). Investigaciones Lógicas. Alianza.

- Jannello, César (1963). Texture as a Visual Phenomenon. Architectural Design, (33), 394-396.

- Le Corbusier (1977). Hacia una arquitectura. Poseidón.

- Mallgrave, Harry Francis (2018). From Object to Experience: The New Culture of Architectural Design. Bloomsbury Visual Art.

- Mallgrave, Harry Francis (2013). Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities for Design. Routledge.

- Mallgrave, Harry Francis (2010). The Architect’s Brain. Neuroscience, Creativity and Architecture. Wiley-Blackwell.

- Martí Arís, Carlos (1993). Las variaciones de la identidad. Del Serbal.

- Moneo, Rafael (2004). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Ediciones Actar.

- Moulines, Ulises (2011). El desarrollo moderno de la Filosofía de la Ciencia (1890-2000). Instituto de Investigaciones Filosóficas/Universidad Nacional Autónoma de México.

- Nagel, Ernst (2006). La estructura de la ciencia. Paidós.

- Neufert, Ernst (2000). Architects’ Data. Wiley-Blackwell.

- Norman, Donald (2005). Diseño emocional. Paidós.

- Norberg-Schulz, Christian (1975). Existencia, espacio y arquitectura. Blume.

- Nussbaum, Martha (2008). Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones. Paidós.

- Pallasmaa, Juhani (2014). La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura. Gustavo Gili.

- Pallasmaa, Juhani (2012). La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo Gili.

- Paniagua, Enrique y Pedragosa, Pau (2016). La Esencia Fenomenológica de la Arquitectura. Revista 180, 35, 30-35.

- Pérez, Diana (2002). Los Qualia desde un punto de vista naturalista. Azafea, (4), 65-83.

- Piñón Pallares, Helio (2010). Arquitectura de la Ciudad Moderna. Universitat Politècnica de Catalunya.

- Pokropek, Jorge (2023a). Una Teoría de la significación para el diseño de los significados estimulados por las formas y espacialidades arquitectónicas. DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura, (14), 11-30.

- Pokropek, Jorge (2023b). Las metatipologías espaciales y sus lógicas proyectuales poéticas particulares. Anales de investigación en Arquitectura, 13(2). https://doi.org/10.18861/ania.2023.13.2.3538

- Pokropek, Jorge (2020) Lógicas de coherencia para la interpretación y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales. Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 81, 19-29.

- Pokropek, Jorge (2015). La espacialidad arquitectónica. Nobuko.

- Pokropek, Jorge (2007). La noción de simetría en el estímulo de la experiencia estética arquitectónica, en el 6° Congreso Nacional de la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina (SEMA) y 3° Congreso Internacional -Isis-Symmetry – 7° Interdisciplinary Congress And Exhibition, Buenos Aires: FADU-UBA, noviembre de 2007.

- Popper, Karl (2001). Conocimiento objetivo. Tecnos.

- Popper, Karl (1980). La lógica de la investigación científica. Tecnos.

- Quine, Willard Van Orman (2001). Elogio de los enunciados observacionales [pp. 113-126].

- En Willard Van Orman Quine. Acerca del conocimiento y otros dogmas. Paidós.

- Rasmusen, Steen Eiler (2020). La experiencia de la Arquitectura. Editorial Reverté.

- Ras, Héctor Federico (2006). Las expresiones de la arquitectura. Praia.

- Ras, Héctor Federico (1999). El entorno y su imagen. Praia.

- Ras, Héctor Federico (1989). Ensayos sobre morfología, conducta y estética. Ediciones Previas FADU-UBA.

- Roth, Leland (1999). Entender la arquitectura. Gustavo Gili.

- Sarquis, Jorge (2003). Itinerarios del Proyecto. Nobuko.

- Saussure, Ferdinand de (1967). Curso de lingüística general. Losada.

- Schön, Donald (1996). La formación de profesionales reflexivos. Paidós.

- Shapin, Steven (2016). Una historia social de la verdad. La hidalguía y la ciencia en la Inglaterra

- del siglo XVI. Prometeo libros.

- Schutz, Alfred (1974). El problema de la realidad social. Amorrortu.

- Tedeschi, Enrico (1973). Teoría de la Arquitectura. Nueva Visión.

- Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (1997). La trastienda de la investigación. Editorial de Belgrano.

- Wittgenstein, Ludwig (2008). Investigaciones filosóficas. Crítica.

- Ynoub, Roxana (2015). Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica. Cengage Learning.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Cravino, Ana (Noviembre de 2024-Abril de 2025). Notas en torno a la noción de evidencia empírica para la investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. [En línea]. AREA, 31(1). https://doi.org/10.62166/area.31.1.2976