Claroscuro Secuencial. La luz como proyecto

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Resumen

Claroscuro Secuencial propone la luz como una herramienta proyectual clave en la Arquitectura, permitiendo desarrollar sistemas que exploran el vínculo recíproco y sistemático entre la luz y la forma arquitectónica.

El claroscuro, proveniente de disciplinas como la pintura, posee un valor enriquecedor y estimulante para la arquitectura, haciendo posible considerarla como generatriz proyectual. Se incorpora su técnica con el objeto de que forme parte central en el procedimiento configurador de la arquitectura explotando las capacidades proyectivas que la luz posee en estado de latencia.

Palabras clave

Luz, Claroscuro, Iluminación natural, Arquitectura barroca, Técnicas de representación lumínica, Diseño generativo, Arquitectura moderna

Recibido

31 de agosto de 2024

Aceptado

20 de febrero de 2025

Introducción

Esta investigación propone a la luz natural como una herramienta fundamental en la metodología proyectual de la Arquitectura, explorando cómo la relación entre luz y forma arquitectónica puede generar nuevas formas. Desde un enfoque sistemático, se indaga en la capacidad de la luz para actuar como una generadora de forma, transformando el espacio interior mediante su interacción con las estructuras arquitectónicas.

El concepto de claroscuro, tradicionalmente asociado a las artes visuales, como la pintura y el grabado, se adapta y se aplica al contexto arquitectónico para entender cómo las variaciones de luz y sombra contribuyen a la configuración de la arquitectura. Durante el Barroco, la luz desempeñó un papel crucial en la creación de espacios, permitiendo una interacción compleja entre la luz natural y la forma construida. Esta técnica, conocida como claroscuro, produjo una independencia de la forma arquitectónica interior, destacando la importancia de la luz como elemento configurador.

Claroscuro Secuencial investiga los efectos proyectuales generados por la luz natural en la arquitectura, en particular, su capacidad para crear secuencias lumínicas que transforman el espacio a lo largo del día. A partir de la técnica del claroscuro, se propone integrar la luz en el proceso proyectual no sólo como un fenómeno perceptual, sino como una herramienta que articula el espacio arquitectónico, aprovechando su potencial en estado de latencia para configurar nuevas formas.

Claroscuro y Arquitectura

Entre los siglos XVI y XVII, la complejidad de la iluminación natural comenzó a adquirir un papel protagónico en la arquitectura, desafiando la relación tradicional entre luz y forma. Durante el período gótico, la luz ya jugaba un rol crucial, especialmente en las catedrales, donde los vitrales coloreados permitían que la luz natural se filtrara creando efectos atmosféricos y simbólicos dentro del espacio. Estos efectos de luz y sombra generaban una experiencia sensorial que buscaba elevar la percepción hacia lo trascendental. Sin embargo, fue en el Barroco donde la luz adquirió una relevancia aún mayor, no sólo como un medio para iluminar, sino como una herramienta proyectual fundamental para configurar y modelar las formas arquitectónicas.

En el Barroco, las arquitecturas comenzaron a experimentar con la luz no sólo como un elemento funcional, sino como un agente activo que transformaba y definía el espacio. La luz y la sombra trabajaban juntas para crear una experiencia espacial dinámica, con zonas de luz intensa que destacaban ciertos elementos y sombras que aportaban profundidad y misterio al espacio. Esta interacción entre luz y forma adquirió una gran sofisticación, especialmente en las iglesias y palacios, donde el claroscuro se utilizaba para dramatizar la percepción del espacio.

La luz no sólo resaltaba la forma, sino que la condicionaba, estableciendo una relación dinámica en la que la forma no era estática, sino que estaba en constante cambio, dependiendo del tipo y la dirección de la luz que la iluminaba. En este sentido, el concepto de claroscuro, tradicionalmente asociado con las artes visuales, es aquí adaptado a la Arquitectura, donde se explora cómo la luz y la sombra interactúan para generar profundidad y complejidad en el espacio. Como señala Victor Stoichita (1997), la relación dialéctica entre la luz y la sombra es un concepto central en el claroscuro, donde ambos elementos se definen mutuamente y estructuran la percepción, jugando un papel fundamental en la transformación de la arquitectura y la forma que se experimenta visualmente el espacio.

En el Barroco, la luz se utilizó para enfatizar los detalles y las texturas de las superficies arquitectónicas, creando efectos de profundidad y dramaticidad. A diferencia del Renacimiento, donde la perspectiva y los grandes espacios abiertos eran fundamentales, en el Barroco se preferían espacios más pequeños, en los que la luz natural jugaba un papel crucial para articular el espacio interior. La penumbra y la oscuridad, junto con las zonas de luz intensa, se utilizaban de manera estratégica para crear una ilusión de profundidad, lo que a su vez definía y moldeaba las formas arquitectónicas.

Este período histórico trabajó el retrato del instante, con una clara noción del tiempo y una preocupación por representar el mundo de manera verosímil. El Barroco se ocupó del paso del tiempo y la paradójica consistencia de lo instantáneo.

Sin recurrir a espacios de grandes dimensiones, los pintores se valieron de la luz y la sombra, las cuales desempeñaban un papel esencial para generar una sensación de profundidad. Para ello, es imprescindible que la iluminación se despliegue en el espacio interior conforme a una dirección específica. Y es aquí donde adquiere toda su relevancia, no la luz propiamente, sino la oscuridad o la penumbra. Es la relación entre ambas la que crea la ilusión de profundidad (Figura 1).

Annibale Carracci (1583-1584). Hombre comiendo judías.

Fuente: Wikimedia Commons, Dominio Público. Original en la galería Colonna, Roma, Italia.

Podríamos definir seis zonas o categorías de la luz en el claroscuro que generan los efectos pictóricos y espaciales característicos de esta técnica:

1. Claro

2. Luz reflejada

3. Penumbra

4. Sombra propia

5. Sombra proyectada

6. Oscuro

La relación entre las seis categorías de luz en el claroscuro, Claro, Luz reflejada, Penumbra, Sombra propia, Sombra proyectada y Oscuridad, es esencial para entender cómo la luz trabaja en la arquitectura. Cada categoría interactúa con las otras para crear efectos visuales que son clave en el diseño arquitectónico. La luz no sólo resalta la forma, sino que también moldea el espacio, haciéndolo más dinámico. Al combinar estas categorías, el arquitecto puede crear profundidad y contraste en el diseño.

Como dice Junichiro Tanizaki (1994), “creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por yuxtaposición de diferentes sustancias” (p. 66). En lugar de ver la luz como algo que simplemente revela lo que ya está, Tanizaki nos invita a considerar cómo las sombras, generadas por la interacción de la luz, tienen tanto poder para definir la forma como la luz misma. Este concepto es clave en la arquitectura barroca, donde las superficies y volúmenes arquitectónicos emergen o se desvanecen dependiendo de la cantidad y la dirección de la luz que los toque. Las imágenes de Annibale Carracci y el despiece lumínico de la obra Hombre comiendo judías (Figura 2) muestran cómo estos efectos de luz y sombra pueden transformar tanto la percepción de la pintura como de la arquitectura.

Despiece lumínico. Proporción de claros y oscuros con relación al total de la perspectiva de la obra de Carraci.

Fuente: elaboración propia.

El claroscuro, entonces, se convierte en una herramienta clave en el diseño arquitectónico, donde la luz no sólo ilumina, sino que moldea y define el entorno. Las categorías de luz y sombra, cuando se aplican con intención, permiten que el espacio arquitectónico cambie, fluctuando entre luz y oscuridad.

Según el arquitecto neoclásico John Soane (citado en Moleón, 2001), la luz es el agente más poderoso en las manos de un artista, y su poder es difícilmente comprendido en su totalidad. Su arquitectura supo lucir cierta capacidad proyectiva que la luz posee, no sólo como un medio para iluminar, sino como una herramienta capaz de transformar y definir el espacio de manera dinámica.

A posteriori, el Movimiento Moderno trajo la luz a la discusión de la Arquitectura, al plantear cuestiones vinculadas al higienismo, con grandes paños de ventanas y la iluminación central como elemento fundamental para obtener espacios más visibles y funcionales, en contraposición a las arquitecturas del Beaux Arts, que priorizaban la monumentalidad y la ornamentación. Los avances en tecnología y materiales permitieron que la luz natural fuera un componente esencial en el diseño de nuevos espacios.

En la arquitectura postmodernista, la luz también se convierte en un eje clave en los procesos proyectuales. Arquitectos como Tadao Ando, Peter Zumpthor y Álvaro Siza enfatizan la relación entre la luz y la sombra, utilizando la iluminación no sólo como un medio para la visibilidad, sino como una herramienta para crear atmósferas únicas. Estas arquitecturas problematizan la iluminación natural, llevándola a un nivel de generación proyectual, y se convierten en referencias clave sobre cómo la luz puede ser utilizada como un tema de discusión dentro del campo arquitectónico contemporáneo.

En muchas arquitecturas contemporáneas, la iluminación se proyecta utilizando la técnica de la luz reflejada, obteniendo efectos lumínicos que resultan misteriosos, casi escenográficos. Algunos ejemplos, como los trabajos de James Turrell o el movimiento Light & Space, apelan a enfoques fenoménicos, donde la luz se manipula no sólo como un fenómeno funcional, sino como un elemento artístico y experimental que define la percepción del espacio.

Además, existen mecanismos proyectuales actuales donde las variables naturales desempeñan un papel crucial como generadoras de nuevas formas arquitectónicas. En este sentido, las contribuciones de Philippe Rahm, especialmente en su obra Constructed Atmospheres. Architecture as Meteorological Design (2014), abordan la descomposición y composición de habitares a partir de variables atmosféricas y naturales. Estas variables, como la luz y el clima, generan una interacción constante entre lo arquitectónico y lo ambiental, que modifica el espacio de acuerdo con las manipulaciones de estos elementos.

Por más que Claroscuro Secuencial se ancle de manera intencionada en arquitecturas del siglo XVI-XVII, no elude a las formas de hacer proyecto contemporáneas. El concepto de descomposición como proceso proyectual, desarrollado por Gilles Deleuze (2007), tiene gran relevancia en la arquitectura contemporánea. Deleuze propone que todo acto creativo artístico debe partir de un proceso de descomposición de clichés[1] previos dentro de la disciplina, para así crear nuevas formas y enfoques. En este sentido, la investigación se enfrenta a la necesidad de deconstruir los clichés lumínicos tradicionales, aquellas luces y sombras genéricas que no presentan una complejidad lumínica ni profundizan en las relaciones entre las zonas de iluminación. Estas secuencias lumínicas simples, muchas veces utilizadas en proyectos arquitectónicos convencionales, se deben transformar para permitir una interacción más dinámica y rica entre luz y sombra, creando espacios más complejos y diversos.

En lugar de seguir las fórmulas lumínicas estándar, Claroscuro Secuencial busca modificar esta relación tradicional, llevando la luz más allá de su función básica de iluminación para convertirla en una herramienta generadora de forma. Este proceso de transformación se alinea con la reflexión de Boris Groys (2014), quien afirma:

Hoy en día, hay más gente interesada en producir imágenes que en mirarlas. En estas nuevas condiciones, la actitud estética obviamente pierde su antigua relevancia social. Esto implica que el arte contemporáneo debe ser analizado, no en términos estéticos, sino en términos de poética. No desde la perspectiva del consumidor de arte, sino desde la del productor (p. 14).

De igual manera, esta investigación opera desde la poética de la luz, transformando el espacio arquitectónico con nuevas relaciones entre luz y sombra que generan una nueva organización formal.

Finalmente, la desterritorialización de los aspectos disciplinares, propuesta por Peter Eisenman (2020), tiene implicaciones clave para Claroscuro Secuencial. Al dotar a la Arquitectura de una ambigüedad histórica, se abren nuevas posibilidades para proyectar, fuera de las limitaciones temporales y convencionales. El concepto de lo atemporal se vuelve fundamental en este contexto, dado que permite liberar el uso de la luz y la sombra de las restricciones del momento.

Representación lumínica

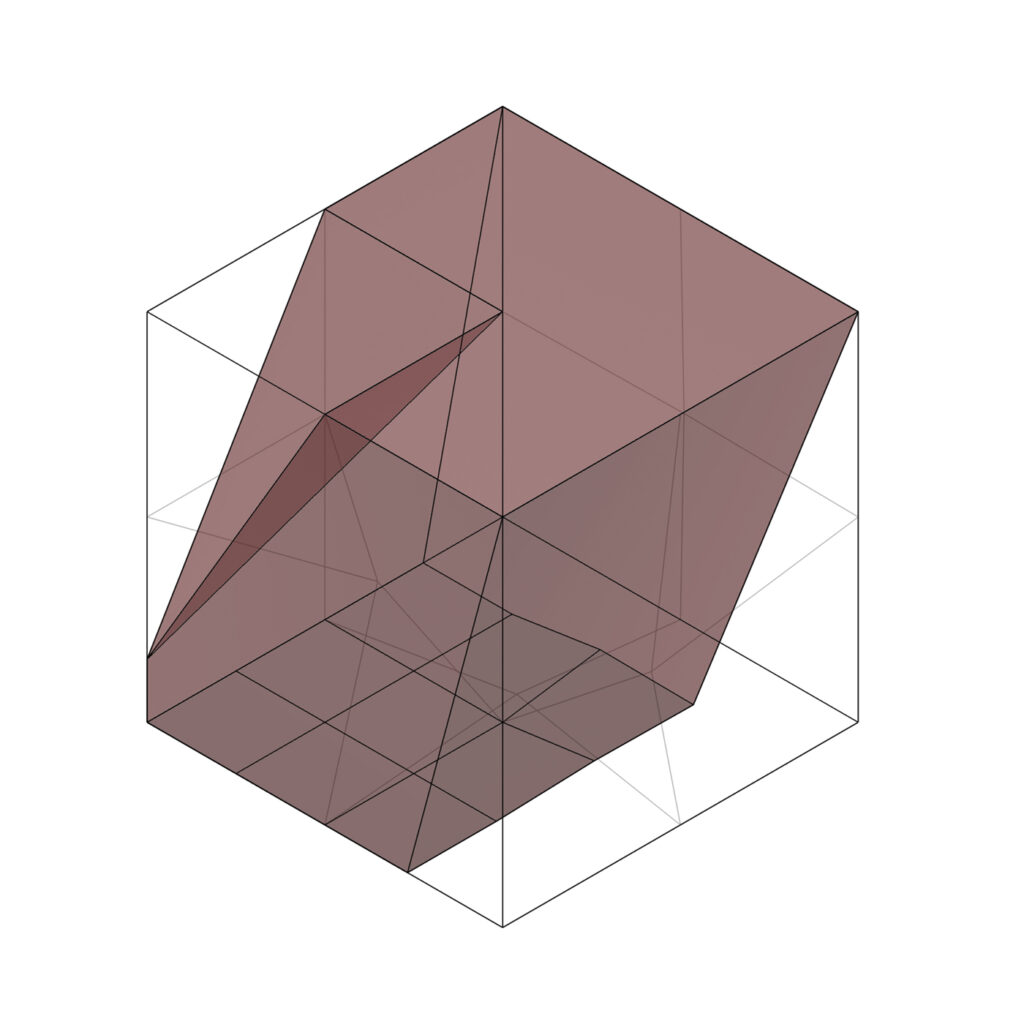

Como ejemplo de la relación entre luz, forma y claroscuro, se toma el caso de la iluminación interior de un cubo, cuyo techo es permeable a la luz. En este caso, la luz natural ingresa a través de la parte superior, lo que genera una serie de efectos lumínicos y sombras que definen y modifican la percepción del espacio interior. La Figura 3 ilustra el recorrido de la iluminación dentro del cubo, mostrando cómo la luz se distribuye de acuerdo con las variaciones geométricas del espacio.

Recorrido de iluminación interior.

Fuente: elaboración propia.

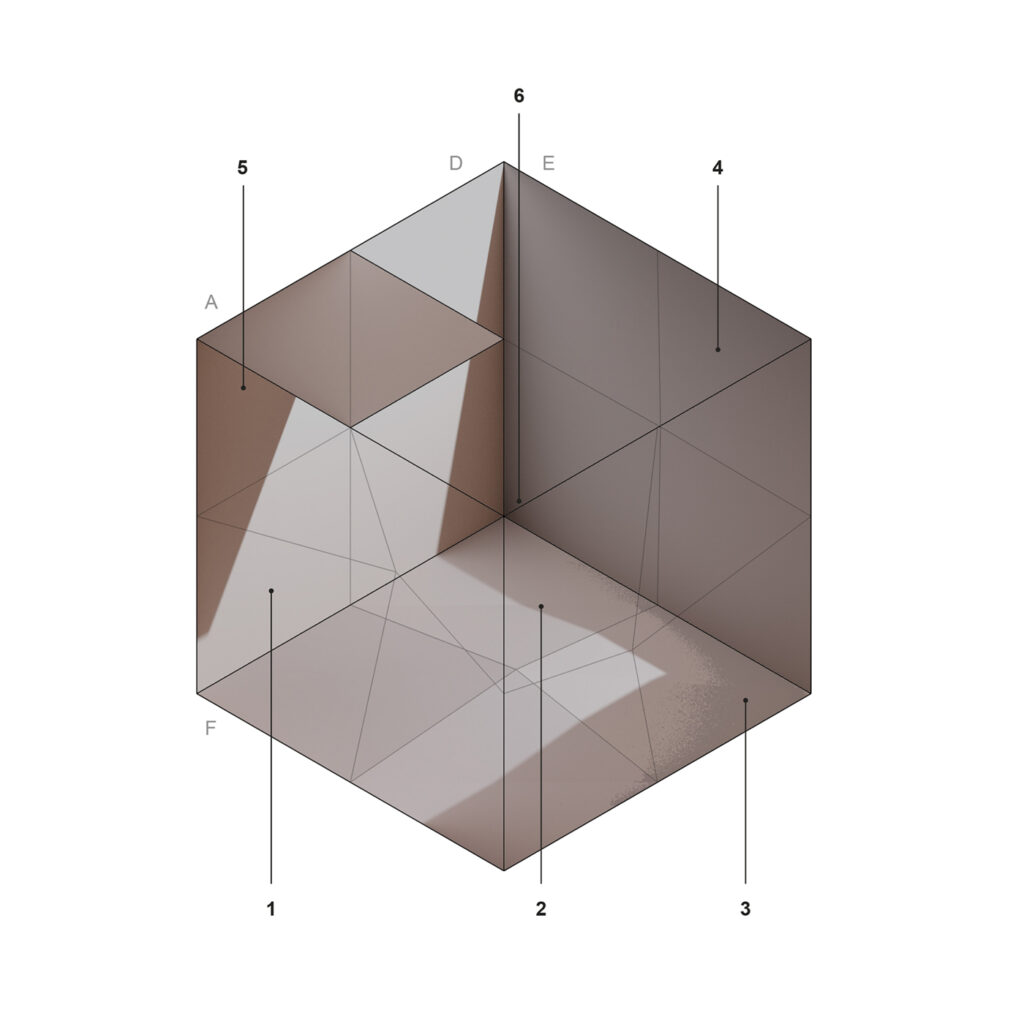

Por otro lado, la Figura 4 presenta el interior del cubo, especificando las distintas zonas del claroscuro generadas por la luz, tales como:

Interior del cubo. Especificación de las zonas del claroscuro.

Fuente: elaboración propia.

1. Claro

2. Luz reflejada

3. Penumbra

4. Sombra propia

5. Sombra proyectada

6. Oscuro

La representación de la luz en el cubo es descompuesta en un mapa de iluminación, también denominado Light Map o Light Mapping. Este proceso consiste en la creación de una textura, o conjunto de texturas, que contienen información sobre cómo la luz interactúa con la geometría de un objeto o espacio en tres dimensiones. El mapa de iluminación permite simular el comportamiento de la luz de forma más precisa, aplicando los efectos del claroscuro sobre superficies.

Esta técnica se basa en precalcular la información lumínica de una escena, almacenándola en mapas de texturas que luego pueden ser reutilizados en el diseño, lo que permite una gestión eficiente de las fuentes de luz y las sombras generadas. El mapa de iluminación actúa como una forma de almacenamiento en caché de las superficies iluminadas, donde el brillo de cada una de ellas se calcula de manera anticipada y se almacena para su uso posterior en el proceso proyectual.

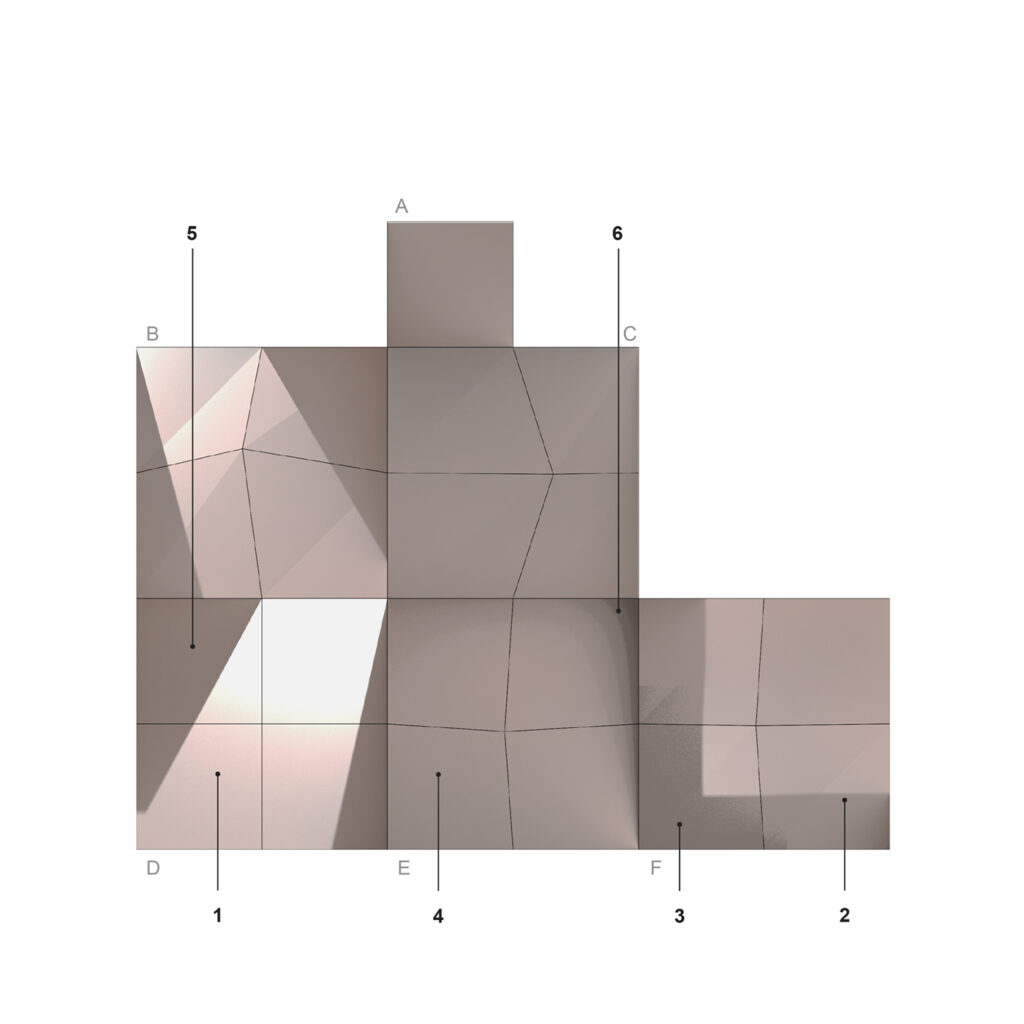

Este tipo de herramienta permite la transferencia de estos análisis lumínicos de un caso de estudio a otro, estableciendo comparaciones entre distintos escenarios y, además, facilitando su aplicación en geometrías más complejas. La Figura 5 presenta un despiece geométrico del cubo y su respectivo mapa de iluminación, lo que ilustra que luego se pueden transferir los datos lumínicos a otras formas arquitectónicas, manteniendo una coherencia en la relación entre luz y forma.

Mapa de iluminación. Despiece lumínico.

Fuente: elaboración propia.

Lo cotidiano

“En una cultura masiva y rígida, que buscaba el control emocional fundamentado en orden, asombro y sugestión […] el claroscuro surgió para convertir en espiritual la vida y acciones cotidianas y su ampliación en el mundo” (Blasco Esquivias, 2015, pp. 22-25). Lo cotidiano en la pintura barroca se representa a través de escenas de la vida diaria, capturando momentos de gente común realizando sus actividades cotidianas. El claroscuro en estas obras no sólo busca resaltar los aspectos visuales de las escenas, sino también transformar esos momentos comunes en algo espiritual y profundo. La luz, al ser manipulada de forma precisa, no sólo revela lo visible, sino que transciende la simple representación para conectar lo mundano con lo trascendental. Esta utilización de la luz, que da profundidad a la escena y resalta detalles que de otro modo podrían pasar desapercibidos, se convierte en un medio para elevar lo cotidiano.

En este primer estado, se observa una interacción entre formas simples en espacios interiores, acompañadas de una iluminación compleja, que se despliega en diversos estratos, como se puede apreciar en la obra de Rembrandt (Figura 6). Esta relación busca generar curiosidad y novedad, invitando a una exploración profunda de la forma a través de los efectos de luz y sombra. Las seis variables del claroscuro se convierten en herramientas fundamentales para comprender el sistema que rige esta interacción, aportando un valor disciplinar clave para entender cómo la luz no sólo define el espacio, sino que también dibuja la forma.

Rembrandt (1632). Filósofo en meditación.

Fuente: Wikimedia Commons, Dominio Público. Original en el Museo del Louvre, París, Francia.

El claroscuro en este contexto no se limita a ser un juego de luz y sombra, sino que tiene una función determinante en el detalle, generando efectos que conceden distinción y definición formal al espacio interior. Se trata de descomponer la iluminación, desmaterializando los macro-oscuros en micro-oscuros, para comprender los niveles de claroscuros involucrados en los casos de estudio. Esta descomposición es clave para la transición de lo general a lo específico, facilitando la comprensión de las relaciones entre el sistema lumínico y la forma arquitectónica.

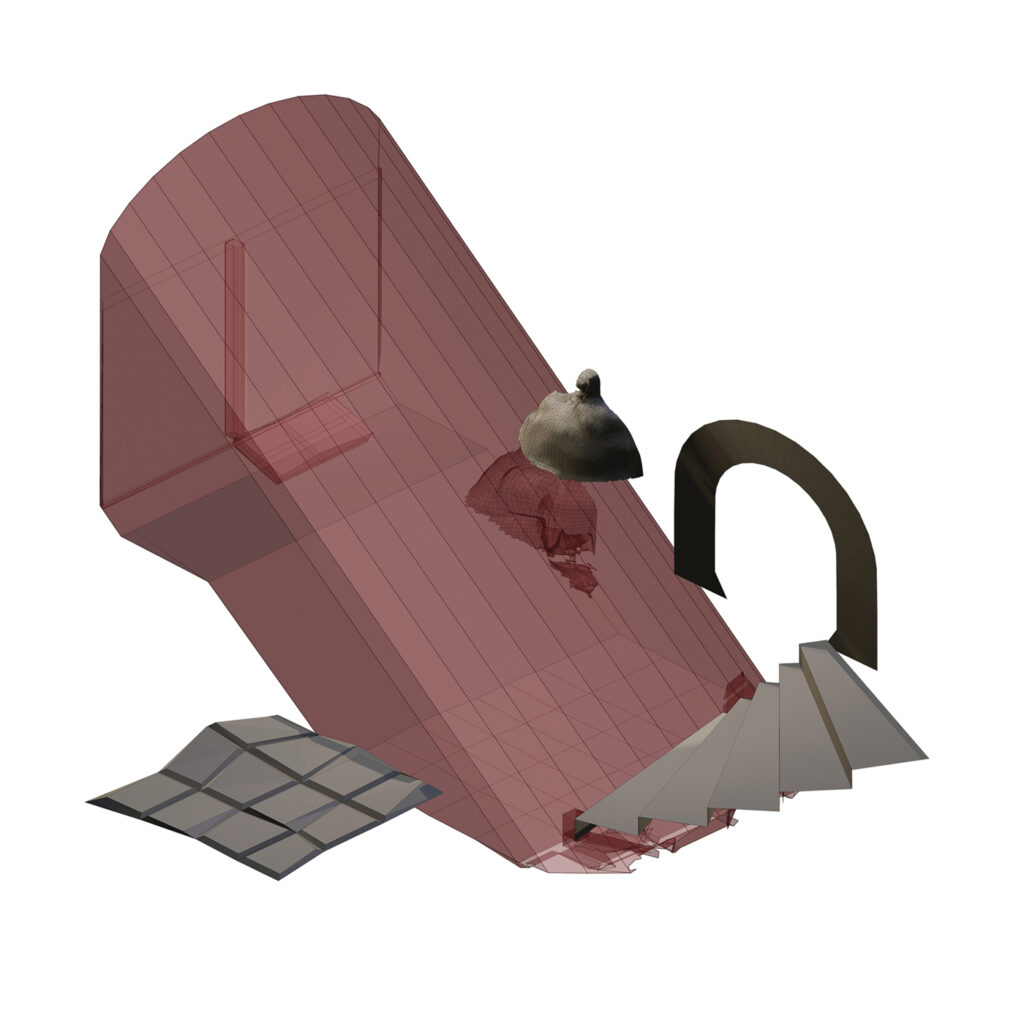

A partir de la obra de Rembrandt, se realiza un análisis tridimensional del espacio (Figura 7) realizando una relectura de la obra desde una perspectiva espacial, donde la iluminación evidencia las profundidades de cada volumen y superficie. Este modelo tridimensional permite comprender cómo la luz no sólo define la forma en el plano bidimensional, sino que también revela las profundidades en el espacio tridimensional, invitando a una lectura más compleja de la obra.

Axonometría general del espacio modelado tridimensional de la obra de Rembrandt.

Fuente: elaboración propia.

Una vez desarrollado el modelo con su iluminación interior, se registra el dispositivo ventana como fuente de luz. Se analiza cómo la luz que entra a través de este dispositivo se distribuye dentro del espacio, creando un recorrido luminoso que transforma la percepción del volumen. La Figura 8 muestra esta axonometría enfatizando el recorrido de la luz, proporcionando una visión más clara de cómo el foco de luz influye en la dinámica espacial.

Axonometría enfatizando el recorrido de la luz en el espacio de la obra de Rembrandt.

Fuente: elaboración propia.

Al analizar varios casos de estudio pictóricos[2], se identifican una serie de invariables que se repiten en diferentes obras, y que resultan cruciales para sistematizar la investigación. Estas invariables son los elementos esenciales que se deben considerar para comprender las estrategias de iluminación y su relación con la forma arquitectónica.

Proyecto comprendido dentro del período arquitectónico barroco:

En la pintura barroca, la luz era utilizada como una herramienta proyectual para definir formas y crear atmósferas. Este principio se traslada a la arquitectura en Claroscuro Secuencial, donde se busca transformar lo bidimensional (como en las pinturas de Rembrandt) en un espacio tridimensional, utilizando la luz para moldear y dar forma al espacio arquitectónico. La luz natural, que en la pintura barroca definía el carácter de una escena, se convierte en un generador de volumen en la arquitectura:

> Uso de la técnica del claroscuro para definir la forma arquitectónica.

En la pintura, el contraste de luz y sombra define el carácter de la forma, creando profundidad y dramatismo. Este principio de claroscuro se extiende a la arquitectura, donde las zonas de luz y sombra no sólo afectan la percepción visual de un espacio, sino que moldean su geometría.

> Protagonismo de la iluminación natural en el proyecto.

En los casos de estudio pictóricos, la luz natural desempeñaba un papel central, iluminando áreas específicas para generar una atmósfera particular. En Claroscuro Secuencial, la iluminación natural se utiliza de la misma manera para modificar y transformar el espacio. Al igual que en las pinturas barrocas, donde la luz era utilizada para dar profundidad a la escena, en la arquitectura, la luz natural moldea los interiores, creando un ambiente cambiante que depende de la posición del sol y la disposición de las aberturas.

> Jerarquización de la iluminación lateral, manifestada de forma intensa, reconociendo el dispositivo ventana como ingreso lumínico.

En las obras pictóricas barrocas, la luz entra principalmente de manera lateral a través de las ventanas, creando contrastes que jerarquizan las áreas de la escena.

> Marcada direccionalidad de la luz hacia el interior de la forma arquitectónica.

La luz tiene una dirección marcada, que resaltaba áreas específicas, creando profundidades y contrastes. Este principio se aplica en la arquitectura tridimensional, donde la direccionalidad de la luz permite resaltar detalles clave de la estructura, generando transiciones de luz y sombra que definen la forma.

> Proporción reducida del dispositivo ventana en relación con el espacio interior arquitectónico a iluminar.

En muchas de las pinturas barrocas, las ventanas eran pequeñas en comparación con el espacio que iluminaban, lo que generaba un efecto de luz más controlado y dramático.

> Espacios interiores reducidos, utilizando la luz como recurso pictórico para generar la ilusión de profundidad.

La pintura barroca utilizaba espacios pequeños para jugar con la luz y generar la ilusión de profundidad. Este mismo principio se traslada a la arquitectura, donde se emplean espacios interiores reducidos para aprovechar la luz como un recurso narrativo. La luz, al entrar en estos espacios más pequeños, genera efectos de profundidad y amplía la percepción del volumen, a pesar de las dimensiones contenidas del espacio.

> Simplicidad formal y complejidad lumínica en los casos de estudio pictóricos, expresada en la complejidad formal arquitectónica.

En los casos de estudio pictóricos, se observa que las formas tienden a ser simples mientras que la complejidad lumínica juega un papel crucial al crear una atmósfera rica y dinámica. En Claroscuro Secuencial, este principio se traslada al diseño arquitectónico, donde la simplicidad formal de un espacio puede ser enriquecida mediante una iluminación compleja que lo moldea. Este enfoque será clave en los siguientes pasos de la investigación, donde se analizarán casos de complejidad formal arquitectónica que se relacionen directamente con esa complejidad lumínica. Se buscará cómo la luz, al interactuar con la forma, puede añadir capas de profundidad y dinamismo en espacios aparentemente sencillos, mostrando que la complejidad no sólo reside en la geometría, sino también en cómo la luz moldea y define la geometría del espacio.

Generatriz Recíproca

La investigación se enfoca en la relación dinámica entre forma arquitectónica interior e iluminación natural, proponiendo una profundización en el problema del vínculo sistemático entre ambos. Este vínculo es descrito como una generatividad recíproca, donde la luz y la forma no se ven como elementos independientes, sino como fuerzas mutuamente generadoras. La metodología propuesta busca acercarse al fenómeno de la refracción material de la forma, entendiendo cómo la luz puede modificar y moldear la estructura del espacio arquitectónico, y cómo la forma arquitectónica, a su vez, guía y moldea la luz que la atraviesa.

Claroscuro Secuencial se aleja del modelo tradicional de una única generatriz (la forma que determina la luz) y establece un binomio en el que luz y forma se interrelacionan de manera recíproca. Ambos son generadores de la percepción y la organización espacial, propiciando un sistema en el que la luz moldea la forma arquitectónica, y la forma canaliza y modifica el comportamiento de la luz. Este enfoque propone una reciprocidad generativa, donde ambos elementos, luz y forma, se enriquecen mutuamente.

Las zonas de luz y sombra en el claroscuro, y su sistematización, expresan la complejidad interna de la iluminación natural dentro de la forma arquitectónica. Esta relación, tan compleja y rica, contrasta con las luces y sombras simples y cotidianas que encontraremos en formas arquitectónicas genéricas, donde la iluminación natural no juega un papel tan activo en la generación de la forma.

La sistematización de la iluminación natural es clave en este proceso. Se busca que la luz no sólo sea un fenómeno perceptual, sino que se constituya como generatriz de la forma arquitectónica, influenciando su configuración y transformación.

Históricamente, la Arquitectura ha abordado la relación entre la luz y el espacio desde una perspectiva fenomenológica, entendiendo la luz como un fenómeno que afecta la percepción. Sin embargo, Claroscuro Secuencial propone ir más allá de la fenomenología y considerar también los aspectos objetivos y sistematizables de la luz. La relación entre la luz y la forma se analiza de manera formal y concreta, centrándose en cómo las acciones lumínicas modifican y definen la forma arquitectónica.

La objetividad de la luz se registra a través de despieces lumínicos que valoran las luces y sombras y sus proporciones en el conjunto arquitectónico. El análisis formal del comportamiento y el recorrido de la luz dentro de la forma permite obtener una comprensión más rigurosa y sistematizada de cómo la luz moldea el espacio.

Una de las características más destacadas de la investigación es el análisis sistemático de la acción lumínica, ya que ésta es la que define y posibilita el proceso proyectual con la luz. Es la luz, en su comportamiento y su interacción con la forma, la que activa el claroscuro y permite que este proceso de generatividad recíproca ocurra.

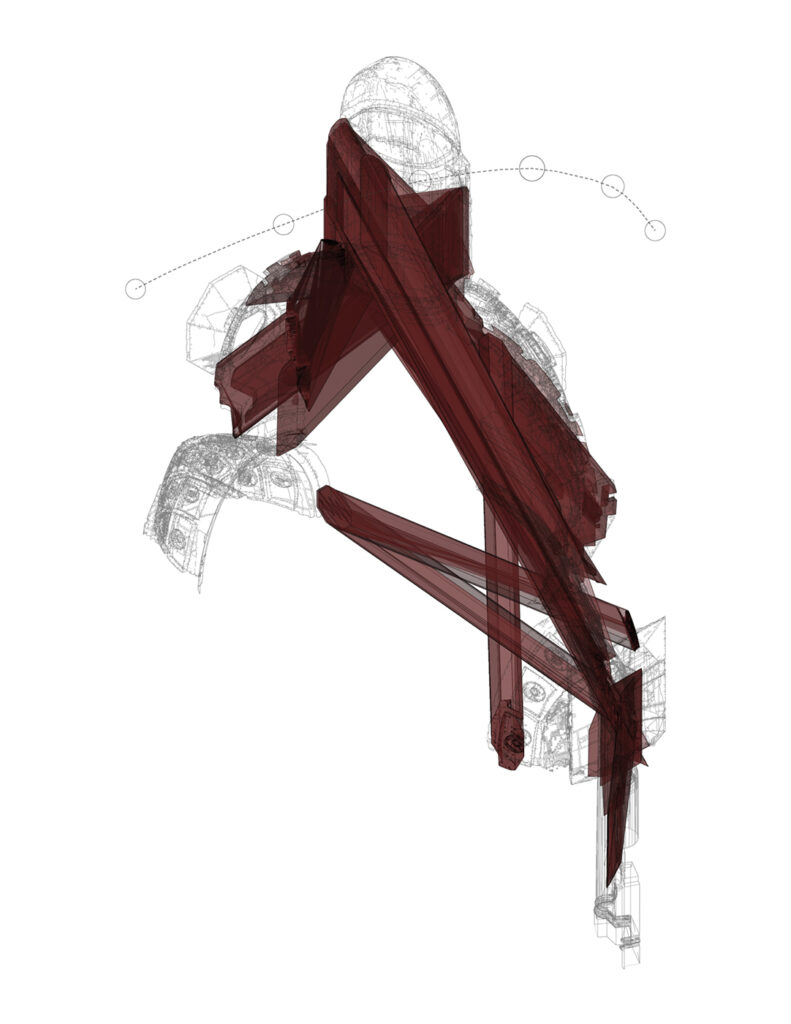

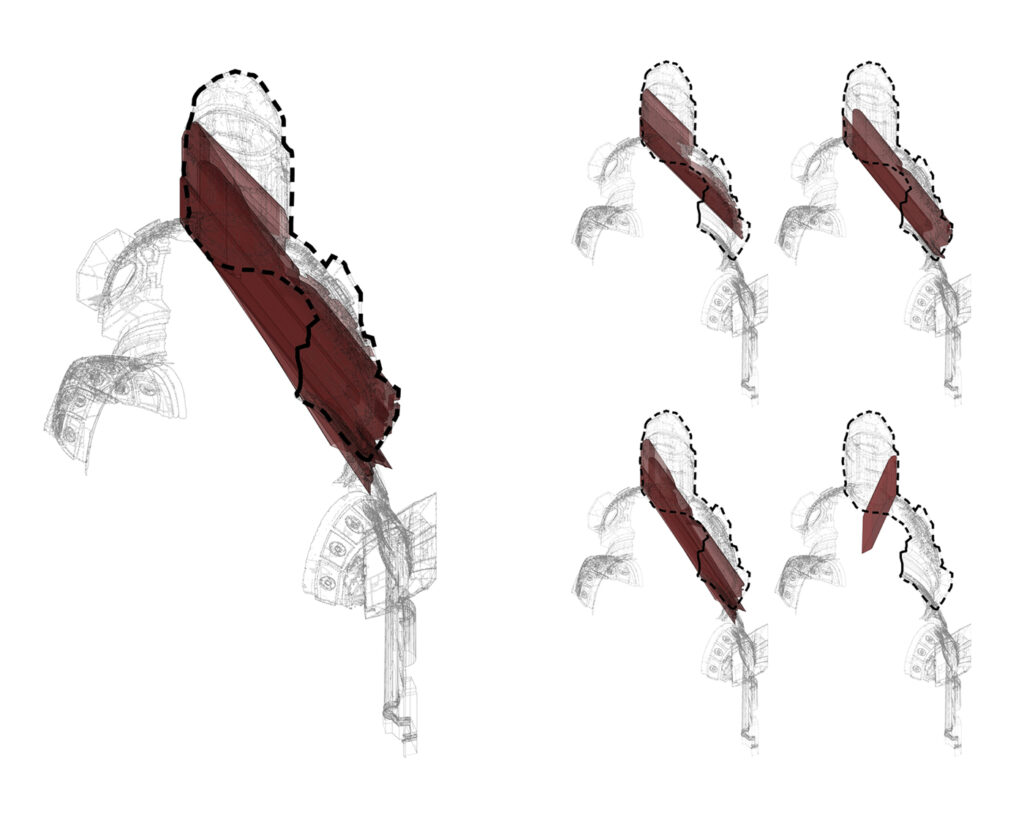

Para analizar las acciones lumínicas en los casos de estudio, se examinan los recorridos de la luz interior, segmentando las formas que se encuentran en los extremos y opuestos. Este análisis se enfoca en los ingresos de luz, los focos o remates, los recorridos que la luz sigue dentro de la forma y los extremos donde la luz toca y modifica la forma. Este análisis se ilustra en la Figura 9, que muestra cómo la luz (marcada en rojo) entra, se distribuye y genera comportamientos en el espacio arquitectónico.

Axonometría enfatizando el recorrido de la luz en el espacio de la obra de Rembrandt.

Fuente: elaboración propia.

Registro de acciones lumínicas de la obra de Rembrandt. Izquierda: axonométricas; derecha: mapas de iluminación.

(1) Ensombrecer; (2) Serpentear; (3) Facetar; (4) Ondular.

Fuente: elaboración propia.

De este análisis, se extraen una serie de acciones lumínicas registradas en diversos casos de estudio pictóricos, que describen cómo la luz se comporta dentro del espacio y cómo este comportamiento influye en la forma arquitectónica. Estas acciones lumínicas incluyen:

> Ensombrecer

> Serpentear

> Facetar

> Ondular

> Retorcer

> Entrelazar

> Desvanecer

> Reposar

> Contrastar

> Ocultar

> Entramar

> Doblar

> Desplegar

> Acumular

Estas acciones no sólo describen cómo la luz interactúa con las formas, sino que también ofrecen una metodología de trabajo para traspasar esta dinámica al diseño arquitectónico. A través de estas acciones, Claroscuro Secuencial propone una transferencia proyectual de estas estrategias lumínicas para la creación de formas arquitectónicas.

Generatriz Proyectual

Las relaciones internas de los pliegues de la iluminación natural, evidenciadas en el Barroco a través del claroscuro, contienen la generatriz proyectiva necesaria para estudiar las luces y sombras de lo genérico y dar forma al espacio arquitectónico. El pliegue[3], tal como lo define Deleuze (1989), se refiere a la transición entre los diversos estados del claroscuro, manifestados mediante acciones lumínicas que transforman la forma. Este concepto se adapta a la investigación en Claroscuro Secuencial, entendiendo el claroscuro no sólo como una técnica pictórica, sino como un rasgo que puede ser trasladado y aplicado a la forma arquitectónica, guiando la forma a través de la luz y sus variaciones.

Por medio del estudio de las relaciones entre las áreas de luces y sombras en las pinturas del claroscuro, se genera un análisis profundo sobre la interacción entre forma interior e iluminación natural. Esta interacción permite constituir las herramientas disciplinares para proyectar arquitectónicamente mediante la luz, creando una metodología proyectual que se basa en la manipulación de la luz como generadora de forma.

Se propone una inversión del proceso proyectual convencional, en el que la iluminación no se limita a ser un elemento accesorio, sino que toma un rol activo como generadora de la forma arquitectónica. En lugar de partir de la forma establecida para luego adaptarla a la iluminación, se parte de la iluminación natural para moldear la forma a partir de sus características internas y sus interacciones lumínicas. Esta sistematización de la iluminación natural se convierte en la base para elaborar alternativas hacia nuevas formas arquitectónicas que emergen directamente de la luz y la forma en interacción.

En este sentido, el concepto de pliegue actúa como un principio estructurante que guía la transformación de la forma a través de la luz; la cual, al igual que un pliegue, no es un elemento estático, sino que se adapta, fluye y cambia, creando variaciones en las formas arquitectónicas. Como señala Robert Venturi (1967), “una arquitectura válida evoca muchos niveles de significado y combinaciones de enfoque: su espacio y sus elementos se hacen legibles y pueden trabajarse de varias maneras a la vez” (p. 21). Claroscuro Secuencial toma este principio de complejidad interna de la luz como generatriz proyectiva, operando desde su latencia para desarrollar nuevas formas y alternativas en la forma arquitectónica.

Vinculación sistemática y claroscuro

La investigación aborda el vínculo entre forma arquitectónica interior e iluminación natural a través del análisis de casos de estudio arquitectónicos que han sido influenciados por las invariantes extraídas de los casos pictóricos[4]. Estas invariantes, derivadas de las relaciones entre las luces y sombras en el claroscuro, ofrecen un marco teórico para comprender cómo la luz se relaciona con la forma. A partir de estas conclusiones pictóricas, se seleccionaron las categorías que sirven de base para identificar y analizar patrones similares en la arquitectura, particularmente en el estudio de cómo la iluminación natural interactúa con las formas arquitectónicas.

A través de la estratificación de estas categorías en obras pictóricas, y la comprensión de cómo las luces y sombras definen la estructura y la geometría de la forma, se establece un marco metodológico que permite aplicar este análisis a la arquitectura. De este modo, la investigación propone una sistematización que parte de los estudios pictóricos y se transfiere a casos de estudio arquitectónicos, analizando cómo las mismas acciones lumínicas y las relaciones de claroscuro se manifiestan en la forma arquitectónica y su interacción con la luz natural.

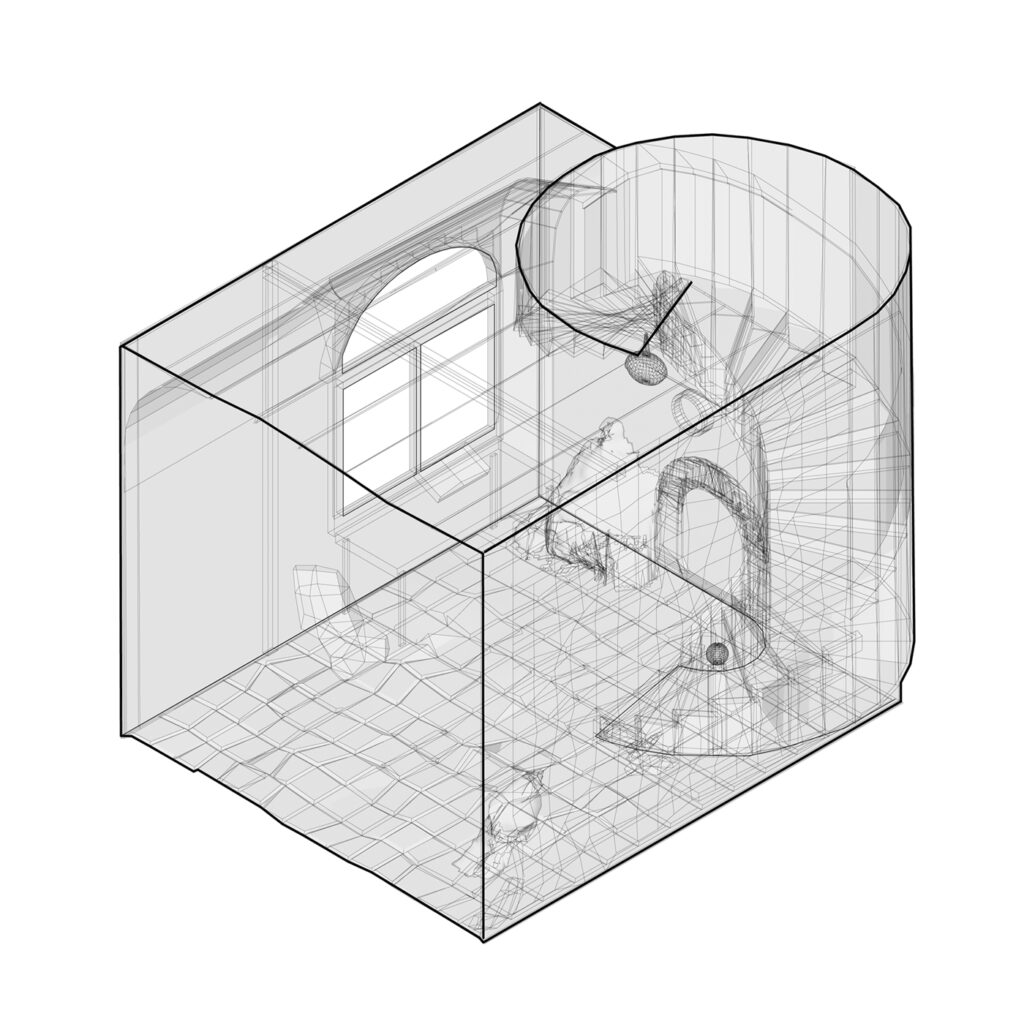

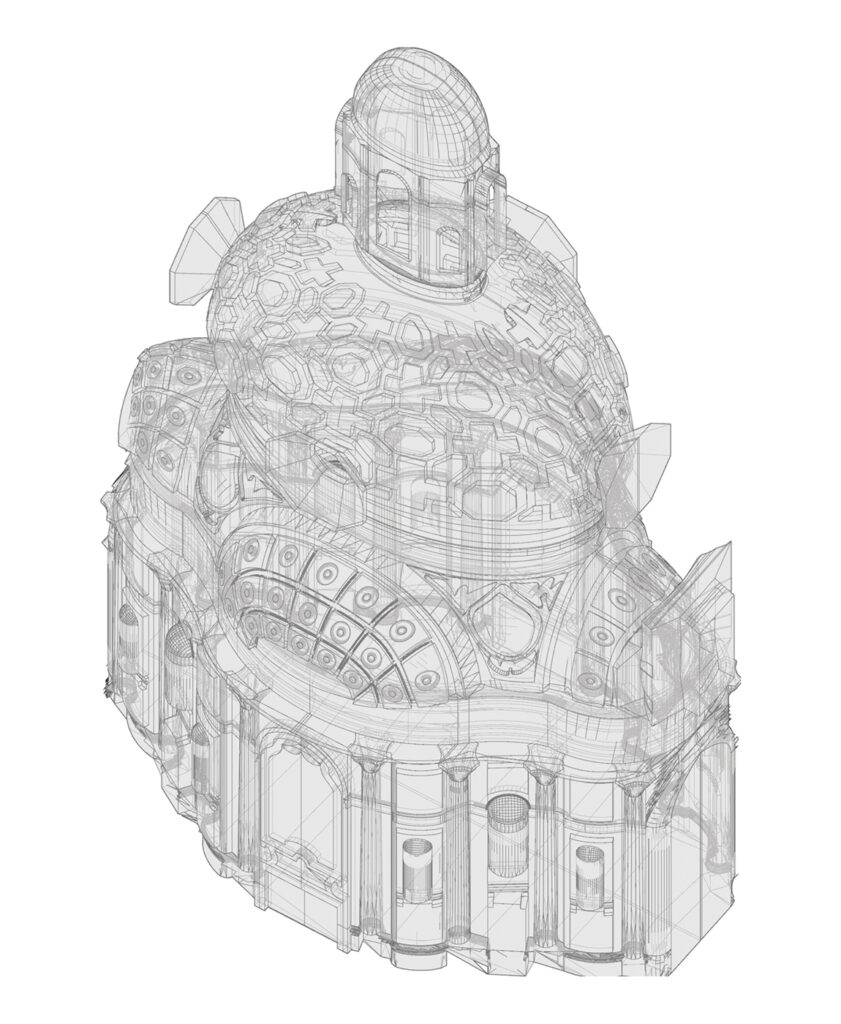

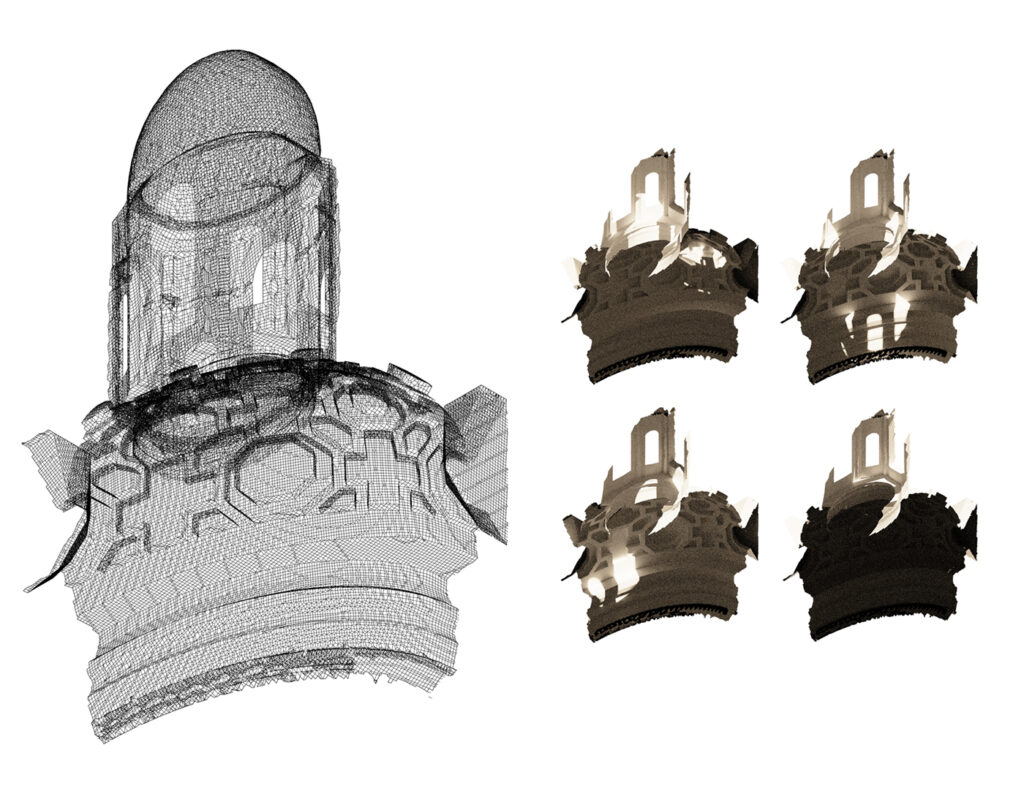

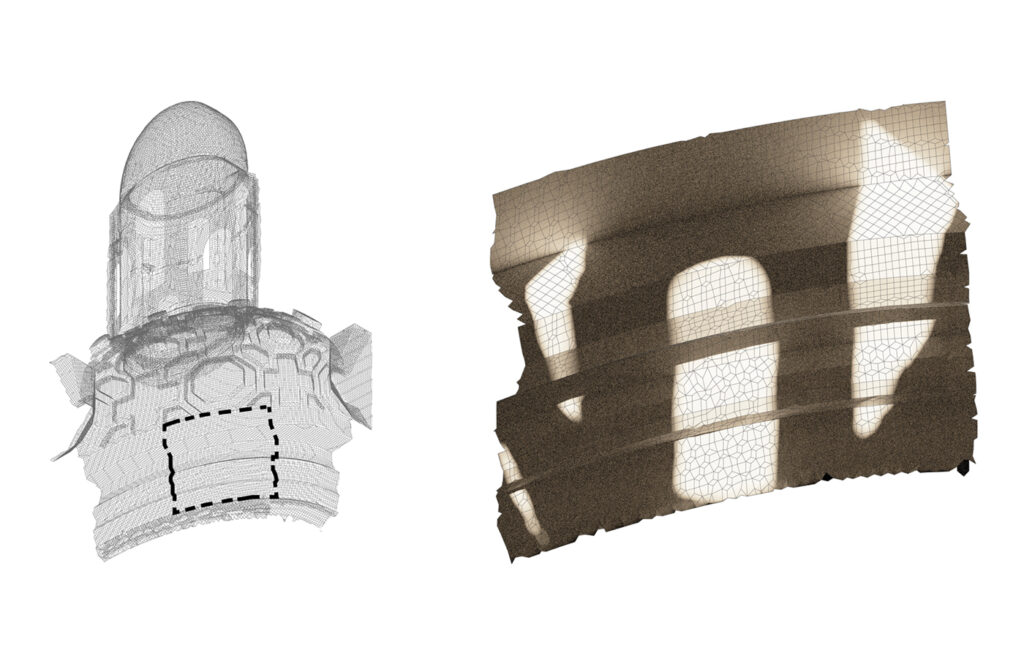

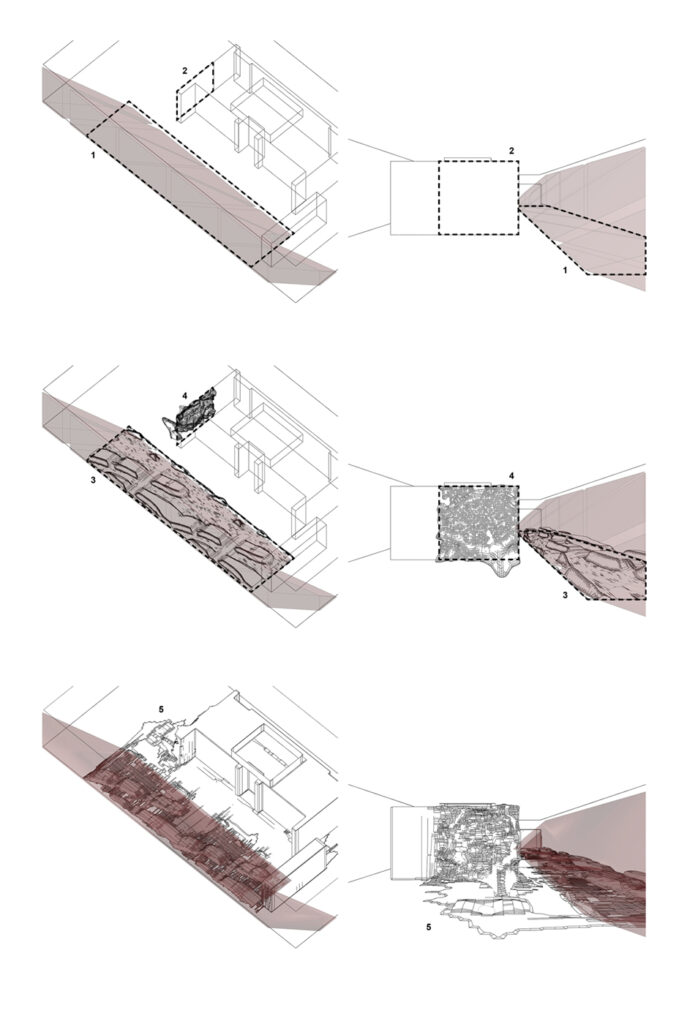

La obra de Francesco Borromini, la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, sirve de modelo respecto del vínculo entre forma arquitectónica interior e iluminación natural (Figura 11).

Axonometría tipo malla de alambre del espacio interior modelado de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini.

Fuente: elaboración propia.

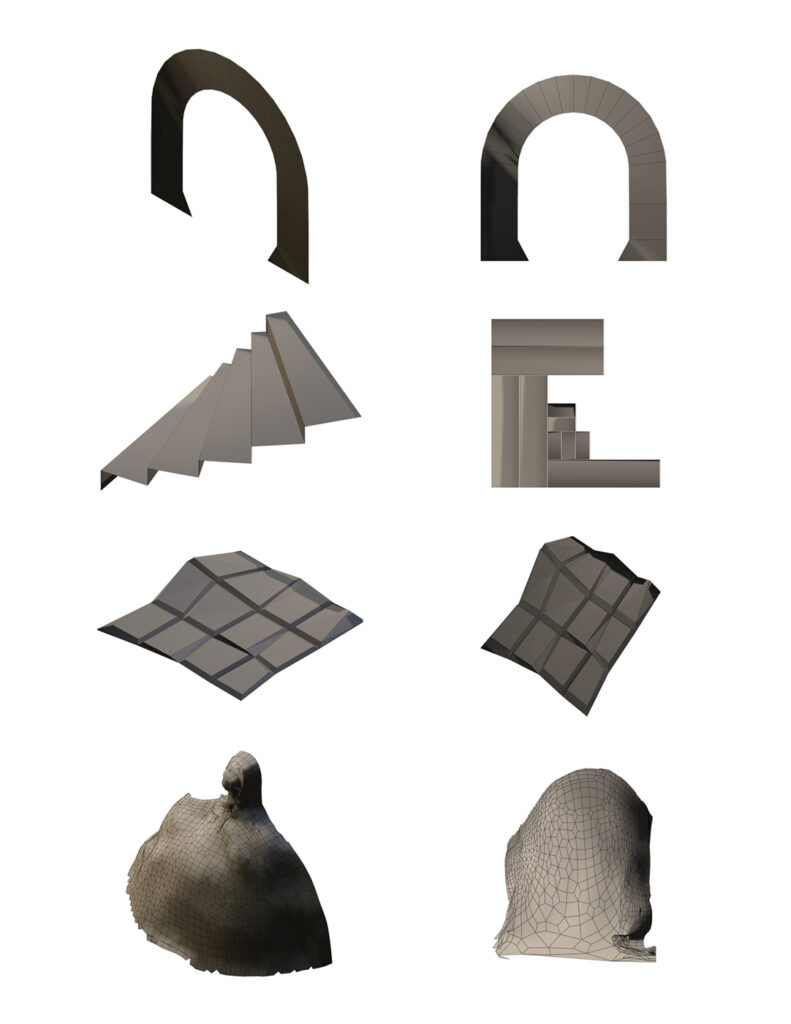

El análisis lumínico-formal de esta obra descompone la forma en diversos sectores, lo que permite mapear y estratificar las acciones lumínicas vinculadas con la forma arquitectónica. Este mapeo tiene como objetivo centrarse en los sectores de la forma que se relacionan directamente con los ingresos lumínicos y el recorrido de la luz en el interior del espacio. A partir de este recorte, se obtendrá un panorama rico y diverso de las zonas del claroscuro (Claro, Luz reflejada, Penumbra, Sombra propia, Sombra proyectada y Oscuridad) que generan una compleja interacción revelando la riqueza proyectiva de la iluminación natural en la arquitectura (Figura 12).

Recorrido de iluminación. Axonometría del recorte con los recorridos de la iluminación.

Fuente: elaboración propia.

Axonometrías del sector a analizar y sus diversos ingresos lumínicos del recorte de la obra.

Fuente: elaboración propia.

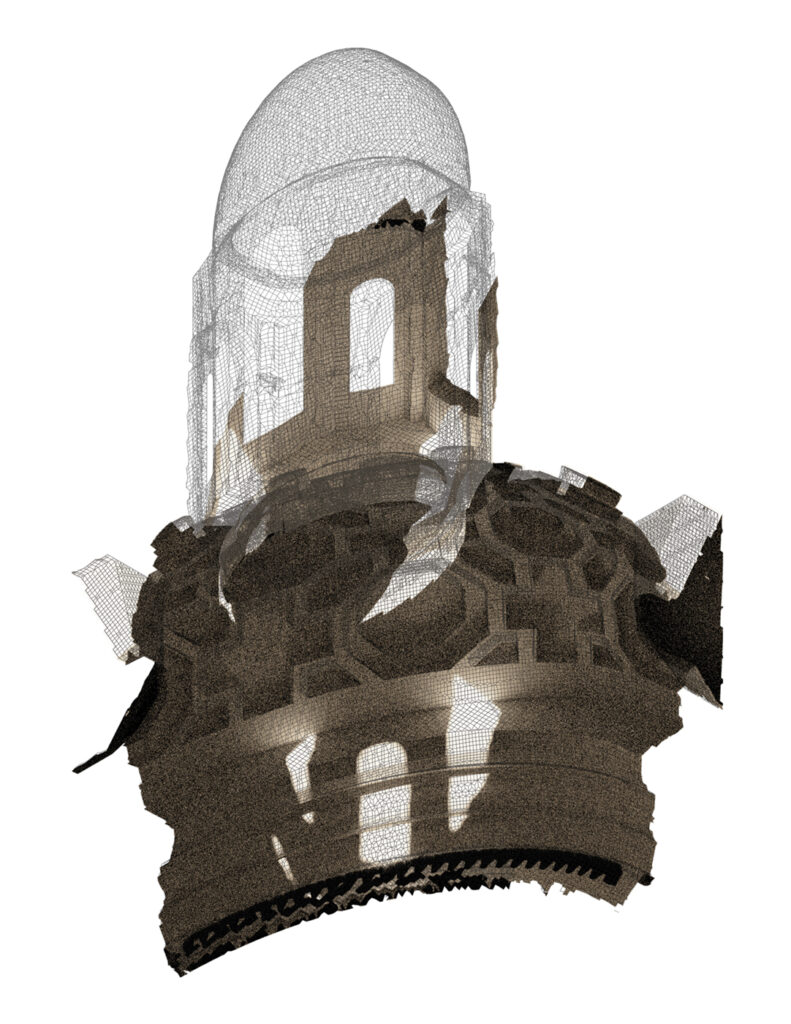

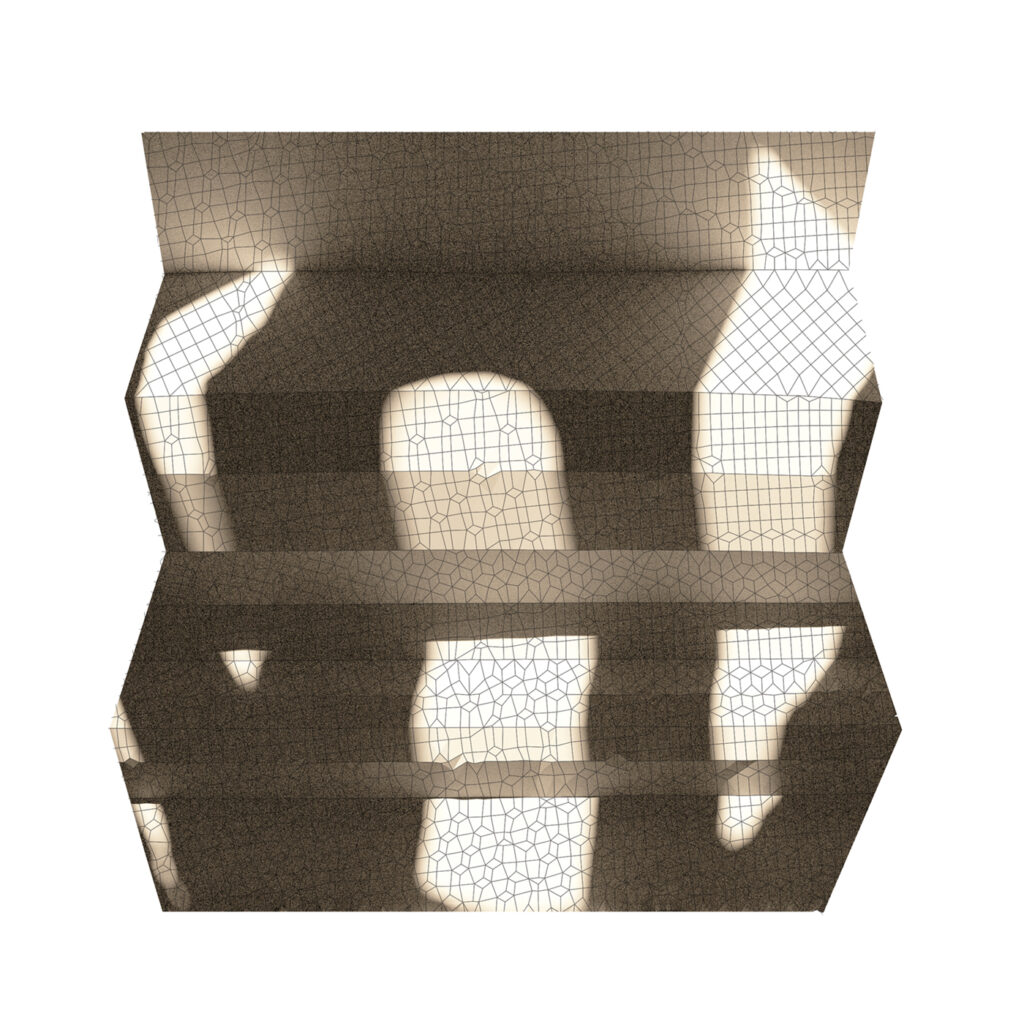

A medida que se analiza más profundamente la forma, se selecciona una parte del recorte en relación con uno de los ingresos lumínicos, específicamente a través de un dispositivo ventana. Este enfoque permite estudiar cómo la luz entra en el espacio y cómo se distribuye a lo largo de la forma. A diferencia de los casos de estudio pictóricos, donde la luz se presenta estática en una imagen bidimensional, en las formas arquitectónicas la iluminación varía a lo largo del día, lo que genera secuencias lumínicas que transforman constantemente la percepción de la forma. De todas las secuencias lumínicas expuestas en la Figura 14, la investigación selecciona aquella que presenta mayor complejidad, siguiendo el concepto de “captar el momento” de las pinturas barrocas, donde se busca capturar el instante preciso en el que la luz y la sombra se encuentran en su máxima expresión.

Axonometrías del sector a analizar y sus respectivas secuencias lumínicas del recorte de la obra.

Fuente: elaboración propia.

Este momento, donde los contrastes entre la claridad y oscuridad son más marcados y repetitivos, es el que evidencia más zonas del claroscuro, creando una dualidad entre las áreas iluminadas y las oscuras, donde dialogan también la penumbra, la iluminación reflejada y la sombra proyectada. Esta variabilidad es fundamental en Claroscuro Secuencial, pues permite una sistematización del comportamiento lumínico en la forma, analizando cómo la luz cambia y se desplaza dentro del espacio. En este contexto, la Figura 14 muestra cómo las secuencias lumínicas permiten una lectura dinámica y evolutiva del espacio.

Recorrido de iluminación. Axonometría del sector analizado.

Fuente: elaboración propia.

Mapa de iluminación tipo continuo del sector indicado. Capacidad de transferencia.

Fuente: elaboración propia.

Descomposición lumínica

La forma arquitectónica es percibida principalmente gracias al contraste lumínico. En los sectores donde este contraste se intensifica, es donde se producen los efectos de mayor dramatismo, es decir, donde las relaciones entre las zonas de oscuridad y las de iluminación clara se vuelven más marcadas y definitorias. Este contraste se manifiesta de manera dinámica a lo largo de la forma, evidenciando cómo la luz no sólo ilumina, sino que moldea la arquitectura, definiendo sus contornos y volúmenes.

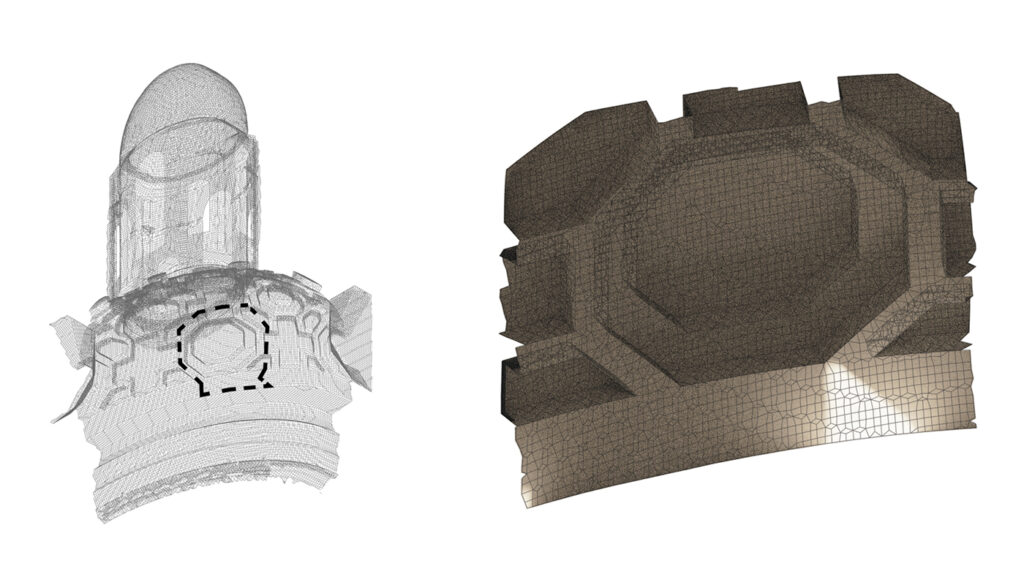

Los pliegues lumínicos están directamente relacionados con la organización geométrica de la forma arquitectónica. Estos pliegues no sólo permiten el contraste entre luz y sombra, sino que también destacan el detalle de las formas, revelando las interacciones internas entre las distintas zonas del espacio. La investigación se enfoca en estas zonas de claroscuro, que emergen del análisis de obras complejas como la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, desveladas y captadas en momentos específicos por la iluminación natural, reconocidas a través del gradiente de claroscuro.

A través de los mapas de iluminación y el análisis formal de los detalles y dispositivos de las formas extraídas de los casos de estudio, junto con el registro de recortes y detalles de la pieza original (Figuras 17 y 19), la investigación realiza un análisis cada vez más riguroso y detallado, sumergiéndose paso a paso en definiciones concretas.

Axonometrías del sector identificado en detalle para analizar. Sector del claroscuro a analizar: (4) Sombra propia.

Fuente: elaboración propia.

Mapa de iluminación tipo continuo del sector indicado. (4) Sombra propia. Acción lumínica de facetar.

Fuente: elaboración propia.

Axonometrías del sector identificado en detalle para analizar. Sector del claroscuro a analizar: (1) Iluminación clara.

Fuente: elaboración propia.

La obtención de los mapas de iluminación es clave para la capacidad de transferencia de esta información en estudios futuros, ya que permite construir un registro detallado de las zonas del claroscuro y sus correspondientes acciones lumínicas dentro de cada categoría.

En este proceso, se analiza específicamente la acción lumínica de facetar (Figura 18) dentro de la zona de sombra propia, observando cómo esta acción contribuye a moldear y dividir la forma arquitectónica en diversos fragmentos. Además, a modo de referencia, se analiza la acción lumínica de entramar (Figura 20), reconocida dentro de la zona de iluminación clara, donde la luz estructura y conecta los elementos de la forma, revelando detalles adicionales en la forma.

Mapa de iluminación tipo continuo del sector indicado. (1) Iluminación clara. Acción lumínica de entramar.

Fuente: elaboración propia.

Luego del análisis de los mapas de iluminación de las formas extraídas del caso de estudio, junto al análisis formal de sus detalles y dispositivos, se construye un registro detallado de las zonas del claroscuro y sus correspondientes acciones lumínicas dentro de cada categoría. Este análisis permite identificar cómo cada zona del espacio se comporta de manera específica y cómo las acciones lumínicas influyen directamente en la forma arquitectónica.

Dichas zonas del claroscuro se comportan mediante acciones lumínicas, que son las que dan lugar a la aparición del estilo del claroscuro. Esta investigación define seis acciones lumínicas en cada zona.

1. Claro: la iluminación clara es la zona que recibe directamente los rayos de luz sobre la forma iluminada.

2. Las acciones lumínicas son Entramar, Contrastar.

Luz reflejada: la luz reflejada es la iluminación que se recibe por rebote, donde la luz reflejada por otros cuerpos cercanos genera medios tonos luminosos.

Las acciones lumínicas son Ondular, Desplegar.

3. Penumbra: la penumbra es la zona intermedia entre la iluminación clara y la oscuridad, caracterizada por una variedad de grises en todos sus gradientes.

Las acciones lumínicas son Retorcer, Reposar.

4. Sombra propia: se la entiende como la sombra que termina de moldear la forma, es decir, la sombra que genera la forma sobre sí misma.

Las acciones lumínicas son Facetar, Serpentear, Ensombrecer, Doblar.

5. Sombra proyectada: la sombra proyectada es la expresión lumínica de la forma, proyectada sobre otra forma o sector en el conjunto, generando una proyección de una forma sobre otra.

Las acciones lumínicas son Entrelazar, Acumular.

6. Oscuro: es la zona que no recibe ningún rayo de luz, que se mantiene oscura, permaneciendo completamente en sombra.

Las acciones lumínicas son Desvanecer, Ocultar.

Este análisis detallado de las zonas del claroscuro y sus acciones lumínicas, junto a los mapas de iluminación obtenidos, proporciona una base para comprender cómo la luz natural interactúa con la forma arquitectónica según Claroscuro Secuencial. La sistematización de estos comportamientos lumínicos establece las bases de un enfoque proyectual innovador, donde la luz actúa como generatriz de la forma, permitiendo la creación de espacios arquitectónicos que capturan la riqueza de la interacción entre luz y sombra.

Lo genérico

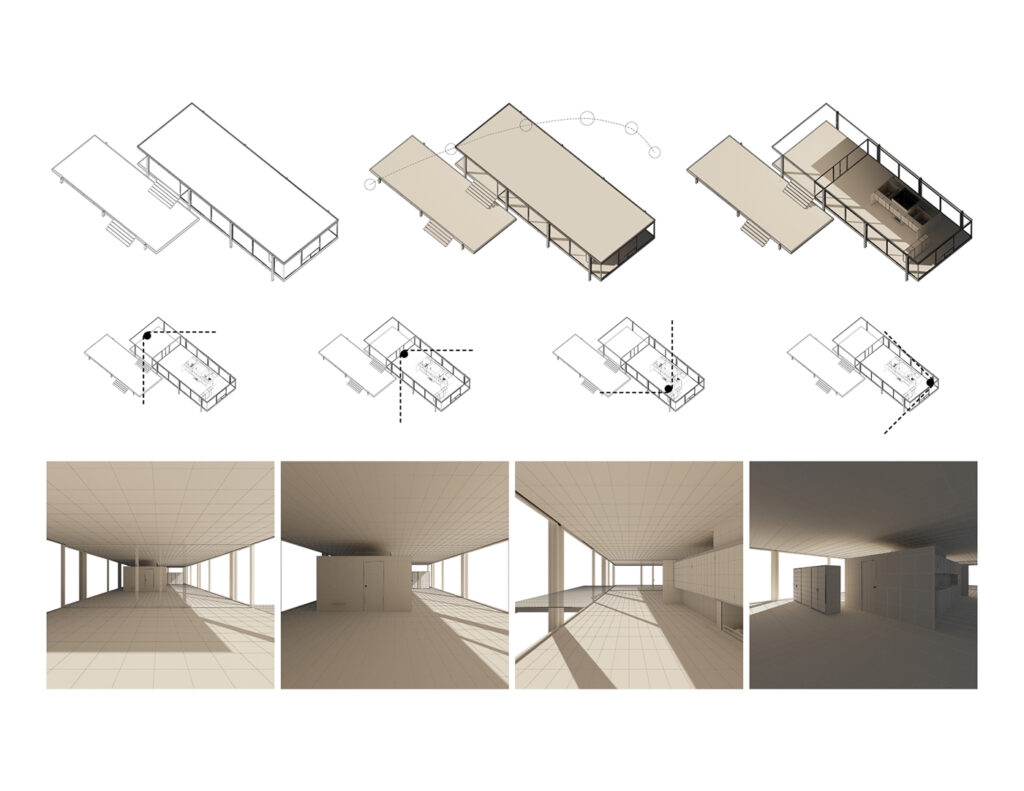

La investigación identifica la secuencia lumínica genérica como un concepto fundamental. Esta secuencia es clara y tajante, lo que permite una estratificación precisa, pero al mismo tiempo se encuentra despojada de gradientes lumínicos, enfocándose en la búsqueda de lo mínimo. En este sentido, se interesa por la simplicidad lumínica que ciertas obras, como la Casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe, ofrecen en su diseño. Esta obra, con su enfoque de síntesis y reducción, ejemplifica cómo las secuencias de luz pueden ser utilizadas para lograr un efecto de visibilidad a partir de una forma arquitectónica casi elemental, que representa un grado cero de la forma arquitectónica.

Claroscuro Secuencial propone una descomposición de las secuencias lumínicas para recomponerlas mediante la iluminación como técnica, evidenciando las condiciones mínimas necesarias para generar visibilidad. Este enfoque se basa en una serie de preguntas centrales: ¿cómo trabajar la luz en lo cotidiano? ¿Cómo disponer el claroscuro en la ausencia de gradientes lumínicos? y ¿cómo componer rasgos de claroscuro en el espacio cotidiano? A través de la Casa Farnsworth, se busca una síntesis lumínica reducida, donde las relaciones internas de la iluminación se enlazan con el detalle lumínico y las acciones derivadas de las categorías del claroscuro analizadas.

Axonometrías y perspectivas generales de la Casa Farnsworth, de Mies Van Der Rohe.

Fuente: elaboración propia.

La sintaxis de Mies van der Rohe es reducida únicamente a sus planos horizontales y el núcleo de servicios, de esta manera se puede valorar su síntesis lumínica, determinada por el modularidad de los aventanamientos en búsqueda de lo mínimo. La investigación se interesa por la simpleza lumínica que esta obra ofrece.

Axonometrías de la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Vivienda en estado inicial. La iluminación opera desde el módulo de las ventanas perimetrales proyectando regularidad y síntesis. En rojo el recorrido lumínico.

Fuente: elaboración propia.

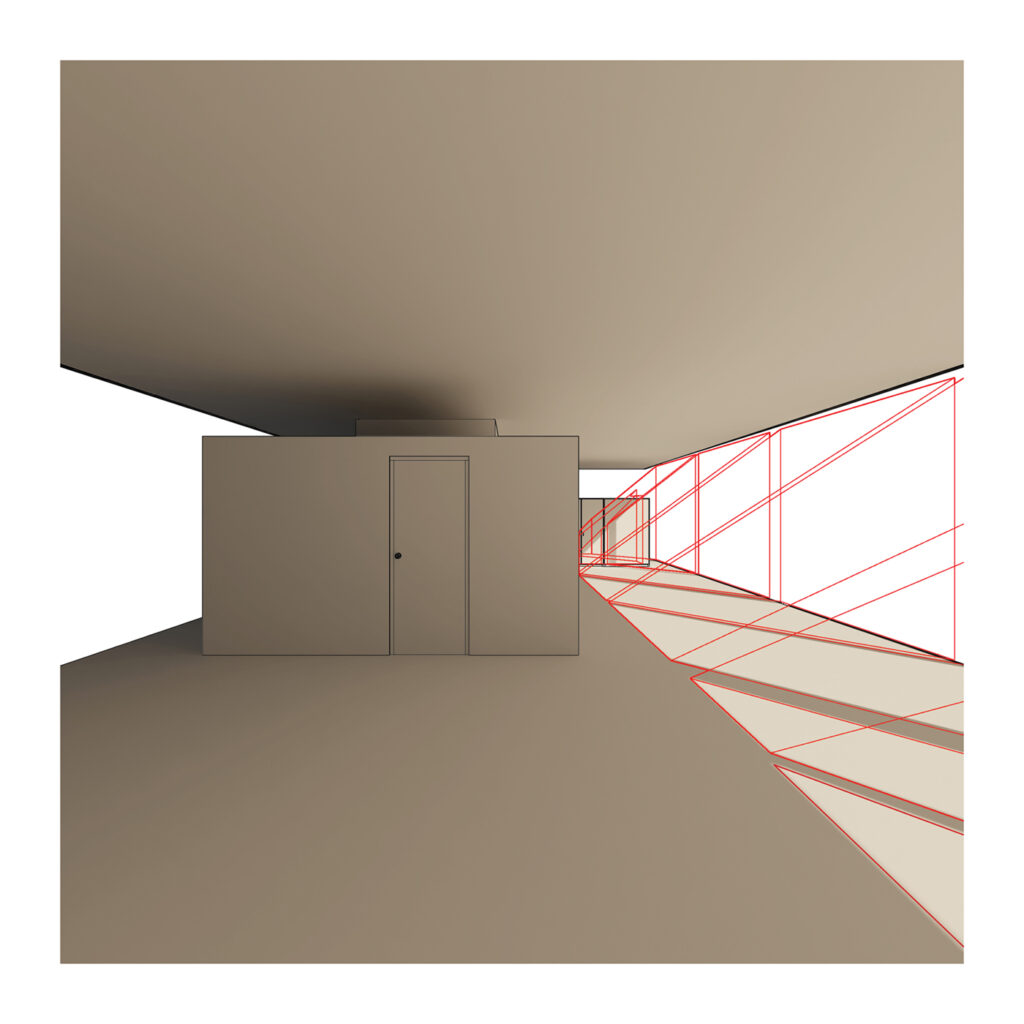

Como parte de la metodología, se selecciona una de las perspectivas de la Casa Farnsworth para analizar cómo la luz se distribuye y cómo interactúa con la forma arquitectónica (Figura 23), para luego poder aplicar la metodología y manipular dicha forma arquitectónica.

Perspectiva interior. Iluminación junto al ingreso lumínico marcado en rojo.

Fuente: elaboración propia.

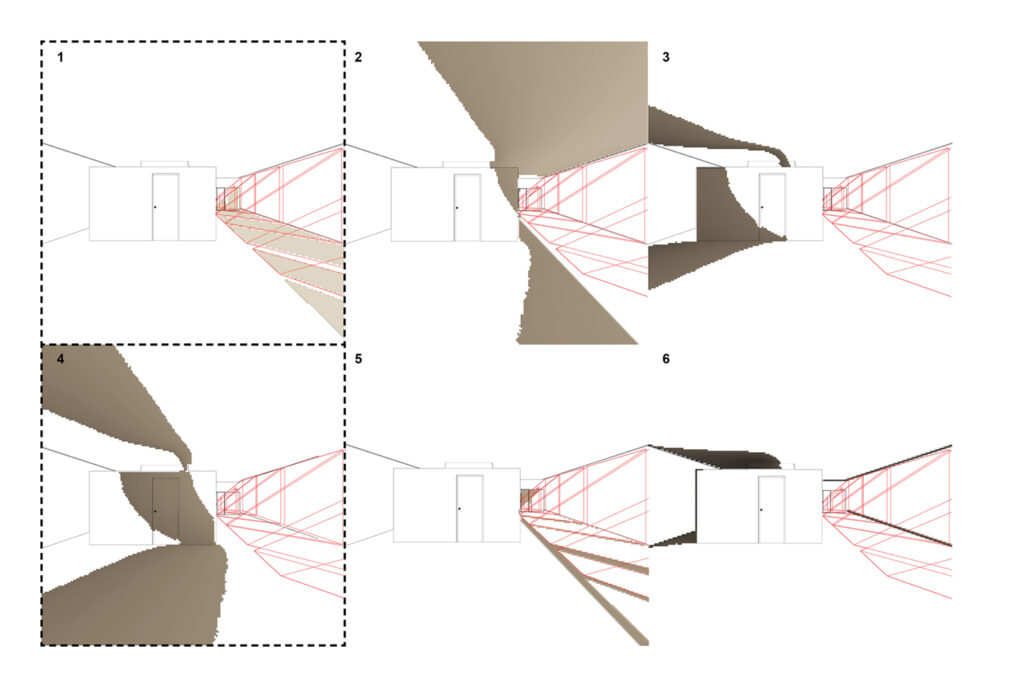

Una vez estratificada la perspectiva en las seis categorías del claroscuro, se eligen como ejemplo las categorías (1) Claro y (4) Sombra propia, zonas ejemplificadas en la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, con el objetivo de aplicar las acciones lumínicas correspondientes a cada una de ellas (Figura 24).

Desglose de la perspectiva en las diversas categorías del claroscuro y selección de dos. (1) Claro (4) Sombra propia.

Fuente: elaboración propia.

Pliegue

Se procede a una intensificación de la iluminación. Donde antes existía claridad de iluminación en la Casa Farnsworth, ahora se introduce claridad con los rasgos del claroscuro. Donde antes había sombra propia, se aplica la acción de facetar, tal como lo indica la técnica, añadiendo la técnica lumínica que se ha obtenido de los casos de estudio previos.

Se aplican los mapas de iluminación de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane a la Casa Farnsworth: entramar en las zonas demarcadas con iluminación clara y facetar en las zonas demarcadas con sombra propia, con el objetivo de evidenciar cómo estas acciones se manifiestan y transforman el espacio.

La forma comienza a adaptarse para responder a los requerimientos que cada zona del claroscuro le determina. Este trabajo se realiza a nivel micro, pero la acumulación y repetición de estas acciones lumínicas individuales da lugar a un nivel macro, que se refleja en cada instancia de la perspectiva. De este modo, la luz no sólo define el espacio, sino que lo transforma.

Este proceso permite trabajar la iluminación como independiente de la forma, pero, como paso siguiente, la forma arquitectónica tendrá que transformarse para lograr que esas acciones lumínicas y modificaciones se materialicen y se vuelvan efectivas en el espacio.

Tal como lo indica la Figura 25, el proceso de aplicar los mapas de iluminación a las zonas de claroscuro se desarrolla en tres pasos:

De arriba a abajo: Paso 1. Paso 2. Paso 3. Axonométricas y perspectivas del sector a actuar.

Fuente: elaboración propia.

Paso 1. Se selecciona el sector donde se encuentra la zona de claroscuro, identificando la iluminación clara (1) y la sombra propia (2) de acuerdo con el análisis previo.

Paso 2. Se aplica la acción lumínica correspondiente a cada zona, utilizando los mapas de iluminación extraídos del caso de estudio de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane. Estos mapas se insertan en las geometrías seleccionadas, aplicándolos como una proyección luminosa que cubre dichos planos geométricos de la forma. En las zonas con mayor claridad en el mapa, la forma tiende a avanzar determinadamente hacia adelante en búsqueda de la luz, mientras que, en las zonas con mayor oscuridad en el mapa, la forma se retrasa hacia atrás en búsqueda de la sombra.

Paso 3. La forma reacciona a las acciones lumínicas y se integra con el conjunto, generando una conexión entre luz, forma y espacio. La luz, a su vez, responde a estas transformaciones y se adapta a la nueva configuración espacial, creando un diálogo continuo entre la forma y su iluminación.

La forma arquitectónica reacciona a la iluminación aplicada, respondiendo a la luz que la determina y la moldea. La forma se transforma sin restricciones, sin necesidad de responder a dispositivos o elementos arquitectónicos predefinidos. La intervención lumínica, al ser independiente de la forma, permite que la arquitectura se adapte y evolucione en función de las relaciones lumínicas, lo que da lugar a un espacio dinámico donde la luz y la forma se redefinen mutuamente.

La penumbra comienza a aparecer, mientras que la iluminación clara se reduce, dejando que la oscuridad gane protagonismo en el espacio. La sombra propia se define con mayor claridad, y la sombra proyectada se complejiza, generando nuevas relaciones espaciales. La iluminación reflejada se dispone estratégicamente, según los focos de luz, lo que contribuye a la creación de un espacio donde las zonas lumínicas y las zonas de sombra se intercalan, produciendo una experiencia espacial de gran complejidad y profundidad.

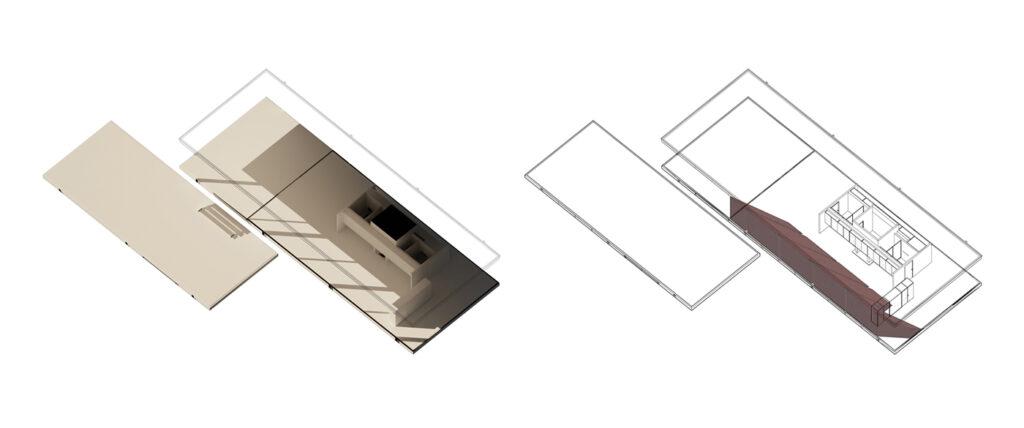

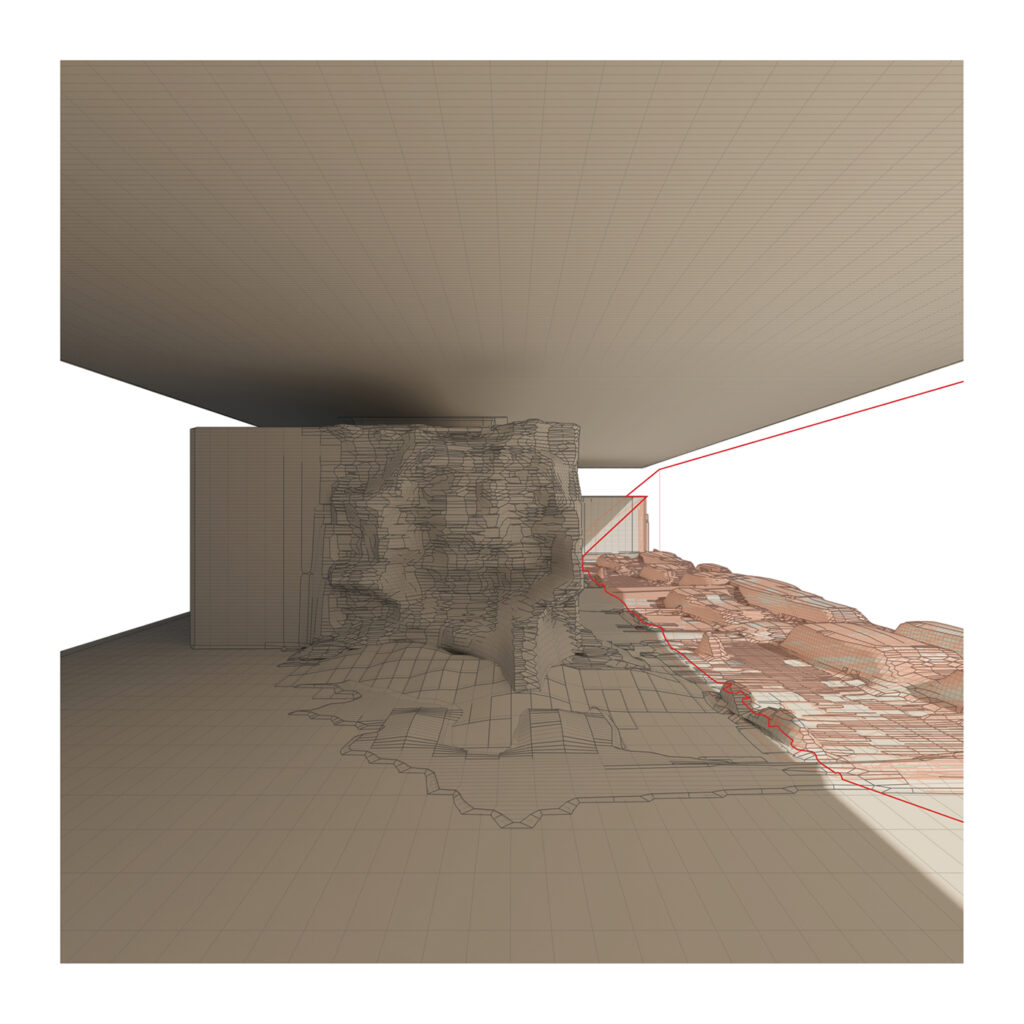

Claroscuro formal

Se buscan formas sin la necesidad de interpretarlas. La iluminación se independiza, tal como ocurrió en el período arquitectónico Barroco, donde la luz adquirió un carácter generativo. En este contexto, Claroscuro Secuencial se presenta como un proyecto geométrico generativo, donde la luz no sólo ilumina, sino que define la forma, transformándola de manera constante.

Como expresa Patricia Fernández García (2019):

Frente al modelo estático, en el espacio de la inflexión no hay permanencia posible. La inflexión otorga al conjunto un dinamismo que proviene de su continuidad. Parece como si el objeto arquitectónico estable, se hubiera puesto en movimiento y admitiera modificaciones continuas, impulsadas por una trama en la que se ha introducido una fuerza (p. 123).

Esta inflexión de la forma arquitectónica, al igual que el dinamismo de la luz, es clave en el proceso de transformación constante en el que la forma se adapta y evoluciona en respuesta a los cambios lumínicos, otorgándole movimiento y dinamismo.

El proyecto se transforma progresivamente, experimentando a través de procesos que son internos a la disciplina de la Arquitectura y a la técnica del claroscuro. La iluminación natural actúa como un agente que manipula las formas arquitectónicas, revelando matices expresivos que antes no eran evidentes.

Este estado hace énfasis en la dualidad entre la forma e iluminación, como se ilustra en la Figura 26 (pág. siguiente), que muestra cómo las transformaciones lumínicas generan un efecto enigmático en la Casa Farnsworth.

La Casa Farnsworth representa un trabajo con la iluminación que se mantiene abierto, buscando una serie de efectos que se vinculan a partir de lo genérico. Las transformaciones aplicadas al caso de estudio exploran la posibilidad de modificar la configuración original de la luz, adaptándola según los criterios establecidos a partir de los análisis realizados sobre los casos de estudio pictóricos y la obra de Borromini, la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane.

Hasta aquí, la investigación sugiere la posibilidad de transformar espacios a partir de una relectura de obras arquitectónicas que operan desde el problema de la luz. La experiencia concreta de estas emergentes espacialidades deberá ser evaluada a posteriori ■

Perspectiva de la transformación formal en la Casa Farnsworth.

Fuente: elaboración propia.

NOTAS

[1] El concepto de cliché es expuesto por Deleuze (2007) en Pintura, el concepto de diagrama.

[2] Selección de los casos analizados para la investigación: Carracci, Hombre comiendo judías (1583-1584). Galería Colonna, Roma, Italia. Caravaggio, La vocación de Mateo (1601). Iglesia de San Luis de los Franceses, Roma, Italia. Rembrandt, San Pablo en prisión (1627). Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania. Rembrandt, Filósofo en meditación (1632). Museo del Louvre, París, Francia. Rembrandt, La Sagrada Familia (1640). Museo del Louvre, París, Francia. Murillo, Joven mendigo (1650). Museo del Louvre, París, Francia. Velázquez, Las meninas (1656). Museo del Prado, Madrid, España. Vermeer, Muchacha leyendo una carta (1657). G. Alte Meister, Dresde, Alemania. Vermeer, El geógrafo (1669). Museo Städe, Frankfurt, Alemania. Goya, Interior de prisión (1798). Colección Marqués de la Romana, Madrid, España.

[3] Concepto de pliegue caracterizado como estilo y forma de plegar. Es el comportamiento de la luz, el pliegue es la transición entre los diversos estados del claroscuro, manifestados mediante acciones lumínicas. De esta manera, el claroscuro es entendido como un rasgo, el cual el mismo se puede manifestar en la arquitectura contemporánea. Este concepto fue expuesto por Deleuze (1989).

[4] Ver nota 2.

REFERENCIAS

- Blasco Esquivias, Beatriz (2015). Introducción al arte barroco, el gran teatro del mundo. Cátedra.

- Deleuze, Gilles (2007). Pintura, el concepto de diagrama. Cactus.

- Deleuze, Gilles (1989). El pliegue, Leibniz y el barroco. Paidós Básica.

- Eisenman, Peter (2020). LATENESS. Arquitectura Viva.

- Fernández García, Patricia (2019). El estatuto de la forma en la arquitectura de Borromini. Barroco tragedia y desmesura. En Blanco, 11(27), 120-133.

- Groys, Boris (2014). Volverse público. Las transformaciones en el arte en el ágora contemporánea. Caja Negra Editora.

- Moleón, Pedro (2001). John Soane, arquitecto del espacio y la luz. Astragalo, (19), 133-139.

- https://dx.doi.org/10.12795/astragalo.2001.i19.17

- Rahm, Philippe (2014). Constructed Atmospheres. Architecture as Meteorological Design. Postmedia Books.

- Stoichita, Victor (1997). The Self-Aware Image: An Insight into Early Modern Metapainting. Cambridge University Press.

- Tanizaki, Junichiro (1994). El elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo Siruela.

- Venturi, Robert (1967). Complejidad y contradicción en la arquitectura. Editorial Gustavo Gili.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Neira, Nicolás Pablo (Noviembre de 2024-Abril de 2025). Claroscuro Secuencial. La luz como proyecto. [En línea]. AREA, 31(1). https://doi.org/10.62166/area.31.1.3101